2010年08月11日 石山寺縁起絵巻を読む(絶対に会えない人が・・・) [石山寺縁起絵巻]

2010年08月11日 石山寺縁起絵巻を読む(絶対に会えない人が・・・)

8月11日(水) 晴れのち曇り 東京 31.9度 湿度 63%(15時)

8時、起床。

シャワーを浴びて、髪にあんこを入れて頭頂部で結んで、シュシュを巻く。

朝食は、ソーセージパンとコーヒー。

化粧と身支度。

白・黒・オリーブ・紫色の直弧文のような変な柄のカシュークルのワンピース(2分袖)、黒のサンダル、黒のトートバッグ。

10時、家を出る。

腰から左脚にかけて坐骨神経痛が出ている。

駅まで歩く途中、痛くて歩行が辛くなり、路地に入って屈伸運動。

人気がないと思ったら、おばあさんにしっかり見られてしまった・・・。

少し回復して、なんとか駅までたどりつく。

午前中、自由が丘で講義。

最初に30分ほど、「延喜縫殿寮式・雑染用度」に記されている茜染について話す。

(詳細は12日に掲載)

続いて、『石山寺縁起絵巻』(近江・石山寺の由来と歴史を描いた鎌倉時代末期の絵巻物)の解読。

今日は、巻2の第2段の読み解き。

比叡山(天台宗)の有名な学僧「谷の阿闍梨」皇慶(台密谷派の祖)が、石山寺普賢院(真言宗)の淳祐に教えを請いにくる話。

↑ 質素な淳祐の住坊「普賢院」。縁先にあるのは閼伽棚。

2人の生没年を調べると、「普賢院内供」淳祐が寛平2~天暦7年(890~953)であるのに対し、「谷の阿闍梨」皇慶は貞元2~永承4年(977~1049)で、ぜんぜん時代が違う。

生存年代は完全にずれていて、2人がこの世で出会った可能性はゼロ。

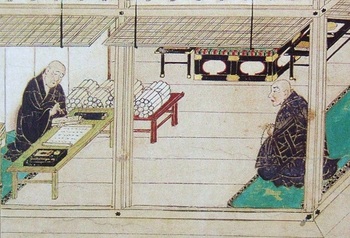

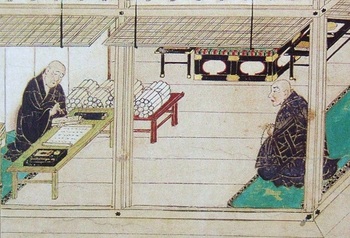

絵には、2人の老僧(淳祐と皇慶)が対面している場面が描かれているのだが・・・まったくの嘘。

寺社の「縁起」には歴史事実に反するものもときどきあるが、ずいぶん無茶な話をでっち上げたものだ。

↑ 会うはずのない二人。左が淳祐、右が皇慶。

淳祐の机の側には巻子(巻紙)が山積みになっていて、彼の勉学・著述への専念ぶりがうかがえる。

詞書では、皇慶は、淳祐に授法を断られた後、淳祐の弟子である元杲(延喜14~長徳元年 914~995)から教えを受けたことになっているが、これでもぎりぎり(元杲の没年に皇慶はまだ19歳)。

なぜこんな無理な話を絵巻の題材にしたかと言えば、台密の一派の祖になる高僧が、真言密教の教えを石山寺に請いに来た、という話を残したかったのだろう。

また、それは、比叡山(山門)、園城寺(寺門)という天台宗の二大派閥が競う近江国で、真言宗の寺院である石山寺が生き残っていくために必要なことだったのだろう。

12時、終了。

8月11日(水) 晴れのち曇り 東京 31.9度 湿度 63%(15時)

8時、起床。

シャワーを浴びて、髪にあんこを入れて頭頂部で結んで、シュシュを巻く。

朝食は、ソーセージパンとコーヒー。

化粧と身支度。

白・黒・オリーブ・紫色の直弧文のような変な柄のカシュークルのワンピース(2分袖)、黒のサンダル、黒のトートバッグ。

10時、家を出る。

腰から左脚にかけて坐骨神経痛が出ている。

駅まで歩く途中、痛くて歩行が辛くなり、路地に入って屈伸運動。

人気がないと思ったら、おばあさんにしっかり見られてしまった・・・。

少し回復して、なんとか駅までたどりつく。

午前中、自由が丘で講義。

最初に30分ほど、「延喜縫殿寮式・雑染用度」に記されている茜染について話す。

(詳細は12日に掲載)

続いて、『石山寺縁起絵巻』(近江・石山寺の由来と歴史を描いた鎌倉時代末期の絵巻物)の解読。

今日は、巻2の第2段の読み解き。

比叡山(天台宗)の有名な学僧「谷の阿闍梨」皇慶(台密谷派の祖)が、石山寺普賢院(真言宗)の淳祐に教えを請いにくる話。

↑ 質素な淳祐の住坊「普賢院」。縁先にあるのは閼伽棚。

2人の生没年を調べると、「普賢院内供」淳祐が寛平2~天暦7年(890~953)であるのに対し、「谷の阿闍梨」皇慶は貞元2~永承4年(977~1049)で、ぜんぜん時代が違う。

生存年代は完全にずれていて、2人がこの世で出会った可能性はゼロ。

絵には、2人の老僧(淳祐と皇慶)が対面している場面が描かれているのだが・・・まったくの嘘。

寺社の「縁起」には歴史事実に反するものもときどきあるが、ずいぶん無茶な話をでっち上げたものだ。

↑ 会うはずのない二人。左が淳祐、右が皇慶。

淳祐の机の側には巻子(巻紙)が山積みになっていて、彼の勉学・著述への専念ぶりがうかがえる。

詞書では、皇慶は、淳祐に授法を断られた後、淳祐の弟子である元杲(延喜14~長徳元年 914~995)から教えを受けたことになっているが、これでもぎりぎり(元杲の没年に皇慶はまだ19歳)。

なぜこんな無理な話を絵巻の題材にしたかと言えば、台密の一派の祖になる高僧が、真言密教の教えを石山寺に請いに来た、という話を残したかったのだろう。

また、それは、比叡山(山門)、園城寺(寺門)という天台宗の二大派閥が競う近江国で、真言宗の寺院である石山寺が生き残っていくために必要なことだったのだろう。

12時、終了。

2013-02-14 00:52

nice!(0)

コメント(0)

トラックバック(0)

コメント 0