日本女装昔話【第25回】戸籍の性別も「訂正」していた 永井明子 [日本女装昔話]

【第25回】戸籍の性別も「訂正」していた 永井明子 1950年代

1950年8月から51年2月にかけて男性から女性への性転換手術を受けた日本最初の性転換女性、永井明子についての2回目です。

-3fa5b.jpg)

『日本観光新聞』(掲載年月日不明、1954年頃の撮影)

性に関するさまざまな事象を記録したことで知られる高橋鐡の著書『あぶ・らぶ』に「日本の女性転換第一号(N・A嬢?)」の調査記録が収録されています。

「N・A嬢」が永井明子であることは、まず間違いありません。

そこには次のような興味深い記述があります。

「性転換手術をうけたのを機に、次男ではなく長女として認めてほしいと家庭裁判所に願い出」、「初めてのことで家裁も大いに困惑したが、事実男性の象徴たるペニスや陰嚢が無いので結局彼の訴えどおりに長女と認定した」

つまり、永井明子は、性転換手術後に戸籍の続柄(性別)を男性から女性へ訂正したというのです。

これまで、性転換手術に伴う戸籍の性別訂正は、1980年の布川敏さん(源氏名:ボケ)の例が唯一とされてきました。

永井の戸籍訂正については、高橋鐡の記述しか手掛かりがなく、今まで未確認でした。

ところが、2004年春、私が文献調査中にたまたま目にした「恐ろしい人工女性現わる!-宿命の肉体“半陰陽”-」(『日本週報』1954年11月5日号)という記事中に、永井の戸籍(部分)の写真が掲載されていることに気がつきました。

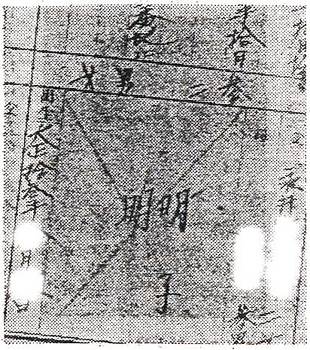

性別の訂正がされている永井明子の戸籍(『日本週報』1954年11月5日号)

写真からは、「明」から「明子」への改名と、「参男」から「二女」への続柄(性別)の訂正がはっきり読み取れます。

これで高橋鐡が「次男から長女」としているのは「参男から二女」の誤りだったにしても、性別訂正の事実を確認することができました。

これにより、性転換手術に伴う戸籍の性別訂正事例は、少なくとも26年溯り、日本最初の性転換手術とほぼ同じ時期であることが確定的になりました。

ご存知のように、性同一性障害者の戸籍の性別の変更を一定の要件の下で認める「性同一性障害者の性別取扱い特例法」が2003年7月に成立し、2004年7月に実施され、11月までに全国で52名がこの法律の恩恵に預かって家庭裁判所で性別変更を認められたことが報道されています。

しかし、永井明子の戸籍訂正は「特例法」など影も形もなかった時代のことで、戸籍法113条の「戸籍の訂正」条項をそのまま適用したものと思われます。

つまり戸籍法の条文を適用するだけで、 50年以上前に合法的かつ完全な形での戸籍の性別訂正が可能だっのです。

となると、いろいろ制約が多いだけでなく、不平等性や人権侵害性が指摘されている「特例法」を作ることが、はたして唯一の問題解決方法だったのか、もう一度考え直すことも必要なのではないでしょうか。

(初出:『ニューハーフ倶楽部』第48号、2005年5月)

1950年8月から51年2月にかけて男性から女性への性転換手術を受けた日本最初の性転換女性、永井明子についての2回目です。

-3fa5b.jpg)

『日本観光新聞』(掲載年月日不明、1954年頃の撮影)

性に関するさまざまな事象を記録したことで知られる高橋鐡の著書『あぶ・らぶ』に「日本の女性転換第一号(N・A嬢?)」の調査記録が収録されています。

「N・A嬢」が永井明子であることは、まず間違いありません。

そこには次のような興味深い記述があります。

「性転換手術をうけたのを機に、次男ではなく長女として認めてほしいと家庭裁判所に願い出」、「初めてのことで家裁も大いに困惑したが、事実男性の象徴たるペニスや陰嚢が無いので結局彼の訴えどおりに長女と認定した」

つまり、永井明子は、性転換手術後に戸籍の続柄(性別)を男性から女性へ訂正したというのです。

これまで、性転換手術に伴う戸籍の性別訂正は、1980年の布川敏さん(源氏名:ボケ)の例が唯一とされてきました。

永井の戸籍訂正については、高橋鐡の記述しか手掛かりがなく、今まで未確認でした。

ところが、2004年春、私が文献調査中にたまたま目にした「恐ろしい人工女性現わる!-宿命の肉体“半陰陽”-」(『日本週報』1954年11月5日号)という記事中に、永井の戸籍(部分)の写真が掲載されていることに気がつきました。

性別の訂正がされている永井明子の戸籍(『日本週報』1954年11月5日号)

写真からは、「明」から「明子」への改名と、「参男」から「二女」への続柄(性別)の訂正がはっきり読み取れます。

これで高橋鐡が「次男から長女」としているのは「参男から二女」の誤りだったにしても、性別訂正の事実を確認することができました。

これにより、性転換手術に伴う戸籍の性別訂正事例は、少なくとも26年溯り、日本最初の性転換手術とほぼ同じ時期であることが確定的になりました。

ご存知のように、性同一性障害者の戸籍の性別の変更を一定の要件の下で認める「性同一性障害者の性別取扱い特例法」が2003年7月に成立し、2004年7月に実施され、11月までに全国で52名がこの法律の恩恵に預かって家庭裁判所で性別変更を認められたことが報道されています。

しかし、永井明子の戸籍訂正は「特例法」など影も形もなかった時代のことで、戸籍法113条の「戸籍の訂正」条項をそのまま適用したものと思われます。

つまり戸籍法の条文を適用するだけで、 50年以上前に合法的かつ完全な形での戸籍の性別訂正が可能だっのです。

となると、いろいろ制約が多いだけでなく、不平等性や人権侵害性が指摘されている「特例法」を作ることが、はたして唯一の問題解決方法だったのか、もう一度考え直すことも必要なのではないでしょうか。

(初出:『ニューハーフ倶楽部』第48号、2005年5月)

2020-07-24 21:37

nice!(0)

コメント(0)

コメント 0