【論考】1950年代東京の「連れ込み旅館」について ―「城南の箱根」ってどこ?― [論文・講演アーカイブ]

2020年4月8日(水)

この論考は、明治大学文学部の平山満紀教授が主催する「セクシュアリティ研究会」(第2回:2018年08月11日)で発表したものである。

(さらに、その原形は、2011年10月29日の井上章一先生主催の「性欲研究会」で報告)

私の「連れ込み旅館」研究のベースになる報告だが、1年半が経っても、活字にしてくれる所はなさそうなので、原稿化して、このアーカイブに載せておく。

引用される際には、著者名と、この記事のURLを注記していただきたい。

【目次】

はじめに ―思い出―

1 「連れ込み旅館」とはなにか

2 「東京『連れ込み旅館』広告データベース(1953~1957年)」を作る

3 その分布

4 分布から見えるもの ―西の「連れ込み旅館」、東の「赤線」―

5 その設備

(1)建築様式 (2)基本設備 (3)鏡 (4)テレビ (5)暖房 (6)冷房 (7)風呂

6 その立地

(1)森 (2)水辺・川 (3)水辺・池 (4)水辺?・水族館 (5)高台 (6)山・山荘

7 そのイメージ

(1)温泉偽装・温泉詐称・有名温泉への仮託 (2)温泉マークの使用 (3)なぜか南国

8 「連れ込み旅館」の機能 ―むすびに代えて―

----------------------------------------------------------------

1950年代東京の「連れ込み旅館」について

―「城南の箱根」ってどこ?―

三橋順子(性社会文化史研究者)

はじめに ―思い出―

「今日はちょっと面白いところに連れてってあげるよ」

運転席の彼が言う。

新宿で待ち合わせて、いつもはユーミン(荒井由実=松任谷由実)の「中央フリーウェイ」の歌詞そのままに、右手に競馬場(府中の東京競馬場)、左手にビール工場(サントリー 武蔵野ビール工場)を見ながら中央自動車道を飛ばし、八王子インターチェンジで降りて手ごろなラブホテルに入るのだが、今日は山手通りを南下する。五反田を通ったのはわかったが、その後、どこを走っているのかわからなくなった。

車が着いたのは大きな日本旅館風の建物の前だった。母屋に行って彼が声をかけると、凛とした感じの着物姿の老女が出てきた。「大浴場はもう沸かしてなくて、離れのお風呂だけなのですが、よろしいですか?」「ええ、けっこうです」というやり取りが聞こえる。

鍵をもらった彼について木戸をくぐる。すでに暗くなっていたが、そこが広い庭になっていることがわかった。緩い石段を上りながら、「順子は、こういう昔ながらの『連れ込み旅館』って来たことないだろう。しかも、ここは部屋が離れなんだよ」と彼が説明してくれる。

そして、することをした翌朝、身支度を整えて「離れ」から外に出て、思わず「わーっ」と声を出してしまった。思っていたよりずっと大きな庭だった。緑の木々に囲まれ、そこここに躑躅(つつじ)が植えられ赤や白の花をつけている。その間に黒っぽい岩塊があちこちに置かれている。それが溶岩であることは、地学少年だった私にはわかる。

彼は「朝、出るとき、鍵を返してね」と言って深夜に帰っていった。まあ、いつものことだ。母屋に行って「おはようございます。鍵を返しに来ました」と声をかけると、まだ9時前なのにあの老女がきちんと着物を着て出てきた。

「お支払いは済んでおります」

「あの~ぉ、ちょっとお尋ねしますが、ここはどこなんでしょうか? 最寄りの電車の駅はどちらでしょうか?」

「ここは大田区の石川町という所です。門を出て左に行ってすぐの道を下って行けば東急池上線の石川台の駅に出ます」

「あっ、なるほど、ありがとうございます」

お礼を行って出ようとしたら、

「ちょっと、お嬢さん」

と呼び止められた。

「余計なお世話かもしれませんが、あなた、こういう遊びをしているのなら、自分がどこにいるかくらい、わかっていないといけませんよ」

「まことにごもっともです」なのだが、思いがけずいきなりのお説教に、私は口ごもる。

私の戸惑いを察知したのか、老女の顔が少し和らぎ、口調がやさしくなった。

「ここ、もうずいぶん古いのですけど、あと半年ほどで閉めるんですよ」

「閉めちゃうんですか、すてきなお庭なのに」

「手入れがたいへんでね。昔はお風呂も売りものだったのですけど、ボイラーが壊れてしまって」

「残念ですね」

「あと半年の内に、機会があったら、またおいでください」

「はい」

それは1994年4月の終わり頃のことだったと思う。それから6年ほど経って、私は国会図書館の新聞閲覧室で『日本観光新聞』のマイクロフィルムを閲覧していた。

「性転換の社会史」という論文の執筆のために1950年代の「性転換」の記事を探していたのだが、たまたま紙面の下の方にある広告が目に止まった。

「城南の箱根 思い出の緑風園 池上線石川台下車三分」

「あっ、あそこだ!」

小声だけども、思わず叫んでしまった。

そう気づくと、「緑風園」と同類の「連れ込み旅館」の広告がたくさん載っている。「これは面白い材料(資料)になる」、私は直感した。

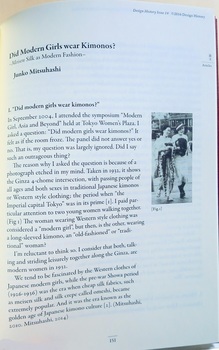

1963年頃の「緑風荘」。左側に主屋、中間に広い庭、右寄りに離れが点在する。

跡地には巨大なマンション「プレステート石川台」(7階建、102戸、1996年3月)が建った。

1 「連れ込み旅館」とはなにか

「連れ込み宿(旅館)」とはなんだろう? それには「連れ込み」という言葉から考えないといけない。まず、1つ目の意味として、街娼(ストリート・ガール)およびそれに類する女性が売春行為をするために男性を誘い導いて「連れ込む」宿のこと。2つ目として、カップルの男性が性行為のために相手の女性を「連れ込む」宿のこと。前者が玄人(くろうと)の女性が男性を「連れ込む」、後者は男性が素人(しろうと)の女性を「連れ込む」意味で、歴史的には前者から後者へと意味(ニュアンス)が転換していく(井上章一『愛の空間』第4章「円宿時代」)。

「連れ込む」主体に違いはあるが、どちらにしても、性行為を前提に「連れ込む」宿である。したがって、一般の旅館のように宿泊を必ずしも前提とせず、一時的な滞在(「ご休憩」「ご休息」)のための部屋利用が想定され、料金が設定されている点に特徴がある。

歴史的に見れば、江戸時代の茶屋で休憩室の奥に布団が敷かれている「出会い茶屋」(上野池之端に多かった)、明治以降、芸者遊びの場であり、お忍びの男女の待ち合わせにも利用された「待合」と呼ばれる施設、さらに昭和戦前期(1930年代)になると「待合」よりずっと気軽に安価に(1人1円)利用できるは「円宿」(えんじゅく)が都市部に出現する。また戦後の混乱期、「パンパン」と呼ばれた街娼が多かった時代には、彼女たちが進駐軍(主に米軍)兵士を連れ込む「パンパン宿」が盛り場の周辺にたくさんあった。「連れ込み旅館」はこうした系譜に連なるもので、戦後の社会的混乱が一段落した1950年代中頃に急増する。

2 「東京『連れ込み旅館』広告データベース(1953~1957年)」を作る

さて、『日本観光新聞』の調査で「連れ込み旅館」の広告の存在に気づいた私は、その後、『内外タイムス』の調査で、さらに大量の「連れ込み宿」広告に出会うことになる。そして、本筋の調査の傍ら、「連れ込み旅館」広告が載っている頁もコピーしていった。

ちなみに『日本観光新聞』も『内外タイムス』も、政治、経済、芸能、スポーツ、そして性風俗を網羅した軟らか系の新聞で、イメージとしては現代の『夕刊フジ』や『日刊ゲンダイ』に近い。

そんな経緯で収集し始めた「連れ込み旅館」広告だが、性風俗関係の頁に広告を出していること、料金設定が「お二人様(御同伴)」で「休憩(休息)」であることの2点を条件に『内外タイムス』と『日本観光新聞』から抽出したところ、1953~57年(昭和28~32)の5年間で690点の広告が集まった。それを整理して「東京『連れ込み旅館』広告データベース(1953~1957年)」を作成した

旅館の軒数にすると385軒。場所が異なる「別館」は1軒にカウントしてある。

完璧とは言わないが、かなりの程度、網羅していると思う。これだけの材料があれば、当時の東京の「連れ込み旅館」の様相は十分にうかがえるだろう。

3 その分布

まず、「連れ込み旅館」の分布から見てみよう。

【エリア別集計】

都心エリア( 85軒)

城西エリア(125軒)

城南エリア(106軒)

城北エリア( 60軒)

城東エリア( 9軒)

【集中地域(5軒以上)】

千駄ヶ谷(39軒)

渋谷(32軒)

新宿(31軒)

池袋(21軒)

大塚(12軒)

代々木(11軒)

新橋・芝田村町(11軒)

長原・洗足池・石川台(10軒)

高田馬場(8軒)

銀座(7軒)

原宿(7軒)

五反田(7軒)

大井町(7軒)

大森・大森海岸(7軒)蒲田(7軒)

新大久保・大久保(6軒)

飯田橋・神楽坂(5軒)

浅草(5軒)

赤坂見附・山王下(5軒)

エリア別の割合は、城西エリア32%、城南エリア28%、城北エリア16%、都心エリア22

%、城東エリア2%で、東京区部の西と南、つまり(拡大)山の手地区に多く、東の下町地区は極端に少なくなっている。

城西エリア(125)では千駄ヶ谷(39)が都内最大の集中地域で、新宿(31)、代々木(11)がそれに次ぐ。代々木は新宿と千駄ヶ谷の間で両者をつなぎ、巨大な「連れ込み旅館」ベルトを形成している。

城南エリア(106)は渋谷(32)に顕著に集中し、離れて長原・洗足池・石川台(10)が次ぐ。

都心エリア(85)は新橋・芝田村町(11)が多いが、他は分散的である。後にラブホテルの集中地域になる湯島は坂上に2軒、天神下に2軒でまだ集中傾向はない。現在、東京最大のラブホテル密集地域の鶯谷は2軒だけで目立っていない

城北エリア(60)は池袋(21)とその東の大塚(12)に集まっている。大塚は「花街」(三業地)からの転身である。

ほとんど広告がない城東地区(9)は、やはり後にラブホテルが集中する錦糸町もまだ2軒だけだ。

さらに細かく、鉄道沿線別に見てみる(都心は区別)。

都心エリア(85軒)

【千代田区】(9)

神田(鍛冶町)(1)秋葉原(1)御茶ノ水(3)神田小川町(2)神田神保町(1)九段下(1)

【中央区】(15)

銀座(7)築地(1)日本橋(1)人形町・浜町(4)東京駅八重洲(2)

【港区】(25)

新橋(6)芝田村町(5)虎の門(1)神谷町(1)浜松町(1)田町(2)芝公園(1)坂見附(2)赤坂山王下(3)麻布霞町(1)麻布竜土町(1)青山一丁目(1)

【台東区】(20)

御徒町(3)上野池ノ端(3)根津八重垣町(1)上野桜木町(1)鶯谷(2)下谷坂本町二丁目(3)蔵前(1)浅草(5)浅草橋場(1)

【文京区】(8)

湯島天神下(2)湯島(2)本郷真砂町(1)小石川柳町(1)白山(本郷肴町)(1)小日向(石切橋)(1)

【新宿区】(8)

飯田橋・神楽坂(5)市ヶ谷新見附(1)牛込矢来町(1)四谷荒木町(1)

城西エリア(125軒)

【国電山手線】

高田馬場(8)新大久保・大久保(6)新宿(31)原宿(7)

【国電中央線】

千駄ヶ谷(39)東中野(1)中野(1)高円寺(1)阿佐ヶ谷(2)吉祥寺(2)

【小田急線】9

参宮橋(3)代々木八幡(1)代々木上原(1)下北沢(1)登戸(2)向ヶ丘遊園前(1)

【京王本線】

幡ヶ谷(1)明大前(2)高井戸(2)調布(1)

【京王井の頭線】

浜田山(1)

城南エリア(106軒)

【国電山手線】

渋谷(32)恵比寿(1)目黒(4)五反田(7)

【東急東横線】(16)

代官山(1)中目黒(1)都立大学(1)自由が丘(3)多摩川園(1)新丸子(4)武蔵小杉(2)元住吉(2)大倉山(2)

【東急大井町線】

二子玉川(1)二子新地(1)高津(1)

【東急目蒲線】

目黒不動前(1)鵜の木(1)

【東急池上線】

長原・洗足池・石川台(10)雪ヶ谷大塚(1)千鳥町(2)久ヶ原(1)池上(1)

【国電京浜東北線】

品川(3)大井町(7)大森(5)蒲田(7)川崎(1)鶴見(1)

【京浜急行】

大森海岸(2)

城北エリア(60軒)

【国電山手線】

目白(2)池袋(21)大塚(13)巣鴨(4)駒込(2)田端(1)日暮里(3)

【国電京浜東北線】

王子(1)東十条(1)赤羽(1)川口(1)北浦和(1)大宮(3)

【国電赤羽線】

板橋(1)

【国鉄常磐線】

三河島(1)北千住(1)

【東武東上線】

大山(1)常盤台(1)

【西武池袋線】

桜台(1)

城東エリア(9軒)

【国電総武線】

錦糸町(2)亀戸(1)平井(2)新小岩(1)小岩(1)船橋(1)

【東武鉄道】

玉ノ井(1)

鉄道沿線で見ると、都心から西に延びる幹線である中央線沿線は、御茶ノ水、飯田橋・神楽坂に始まり、最大の集中地区である千駄ヶ谷、代々木、新宿、大久保、東中野、中野、高円寺、阿佐ヶ谷とほぼ連続的に立地し、この沿線の需要が高かったことがうかがえる。

山手環状線の駅もほぼまんべんなく立地し、確認できないのは有楽町駅と大崎駅だけである(西日暮里駅はまだない)。大崎は工場地帯や電車区があり駅周辺の開発が遅れていたので仕方がないだろう。

城西、城南エリアはかなり郊外まで分布が伸びている。東急目蒲線の鵜の木、東急東横線の新丸子、武蔵小杉、東急大井町線の二子多摩川、二子新地、小田急線の登戸など、多摩川の河川交通と陸上の街道との結節点に発達した花街に立地しているのは興味深い。

また、地区別の上位が国電山手線・中央線沿線で占められている中で、唯一の私鉄である東急池上線沿線の長原・洗足池・石川台(10)が目立つ。私が泊まった石川台の「緑風園」もこの地区に含まれる。

4 分布から見えるもの ―西の「連れ込み旅館」、東の「赤線」―

1953~1957年の東京の「連れ込み旅館」の分布で、最も注目すべきは、城東エリアの極端な少なさだろう。

全体のわずか3%、区部で広告が確認できるのは、江東区2軒(錦糸町)、墨田区1軒(向島)、葛飾区1軒(新小岩)、江戸川区2軒(平井、小岩)、足立区1軒(北千住)の7軒に過ぎない。

広告が確認できないからまったく「連れ込み旅館」がなかったとは言えないが、少なくとも広告を出すほど経営意欲がある「連れ込み旅館」はきわめて少なかった。

その理由を推測すれば、単純に需要が少なかったから、と思われる。

性行為の場として、「連れ込み旅館」を考えた場合、その需要、利用形態は次のように推定される。

① 街娼(一部の芸妓や女給を含む)など「売春」を業とする女性が客の男性を「連れ込む」。

② 男性が、芸妓、女給さらには、素人など「売春」を業としない女性を口説いて「連れ込む」。

③ 住宅事情など、自宅でSexする環境に恵まれていない夫婦や恋人同士が利用する。

この内、①は、街娼からすると「連れ込み宿」の料金が高すぎ、経営者側からすると売春行為を禁止した「東京都売春取締条例」(1949年5月31日制定)の「場所提供」に違反することから、主流ではなかったと思われる。

つまり、「連れ込み宿」の需要は②③、さらに言えば②が中心だった。

千駄ヶ谷駅ホームのアベック(『週刊東京』1956年5月12日号)

千駄ヶ谷駅前の立て看板(『週刊東京』1956年5月12日号)

千駄ヶ谷・羽衣苑に入る男女(『週刊サンケイ』1957年3月10日号)

梶山季之『朝は死んでいた』(1960年『週刊文春』に連載)で殺人犯に仕立てられる主人公のように、都心の会社に通うサラリーマンで、銀座、次いで新宿の盛り場で飲んで、女性(女給やBG)を口説いて、千駄ヶ谷あたりの旅館に連れ込んでSexする男たちだ。

彼らのようなサラリーマンの自宅は、都心から西の新宿や、南の渋谷から、さらに西に延びる私鉄沿線に多く、東側には少なかった。千駄ヶ谷、新宿、渋谷が「連れ込み旅館」の密集地であり、そこを起点とする私鉄沿線に連続的に分布するのは、彼らの需要があったからだ。東京の「連れ込み旅館」の分布がサラリーマンの自宅の立地と性行動のパターンと深く関係していることは間違いないと思う。

では、「連れ込み旅館」が少ない東京の東側の男たちはどうしていたのだろうか?

この時期は「赤線」があった時代だ、「赤線」とは1946年12月~1958年3月末に存在した黙認買売春地帯である。警察が地域を限って「特殊飲食店」の営業を許可し、そこで働く女給が客と自由恋愛の末に性行為をし、プレゼントとしてお金をもらうという建前を警察が黙認することで成り立っていた。

東京区部には13カ所の「赤線」が存在していたが、その分布は、「連れ込み旅館」とはまったく逆で、城西、城南エリアに少なく、城東エリアに圧倒的に多かった。

都心エリア なし

城西エリア 1カ所(新宿区:新宿二丁目)

74軒 従業婦477人(1952年末)

城南エリア 2カ所(品川区:北品川、大田区:武蔵新田)

45軒 従業婦185人

城北エリア 1カ所(台東区:新吉原)※

313軒 従業婦1485人

城東エリア 9カ所(墨田区:玉の井・鳩の街、江東区:洲崎・亀戸、葛飾区:新小岩・亀有・立石、江戸川区:東京パレス、足立区:千住柳町)

710軒 従業婦2307人

(※)新吉原は行政区分は台東区なので、この報告では都心エリアに分類されるが、かつて「北里(ほくり)」と通称されたように、江戸・東京の地理感覚では城北エリアとした方が実態的だと思う。

こうした分布から、東京の東側の男たちの性行為の場は圧倒的に「赤線」で、「連れ込み旅館」の需要は少なかったと推測される。下町の伝統的な花街、たとえば深川(門前仲町)などには芸妓と客の性行為の場としての「待合」のような施設があったが、それは「連れ込み旅館」の広告には現れていない。

つまり、性行為の場として、「赤線」と「連れ込み旅館」は対置関係にあった。実際、新吉原、洲崎、玉の井、鳩の街、そして新宿二丁目など規模の大きな「赤線」の周囲には「連れ込み旅館」はほとんど立地しない。需要がないからだ。

「赤線」と「連れ込み旅館」が対置関係にあったということは、裏を返せば、両者は補完関係にあったということだ。

極言すれば、東京には「赤線」に行って女給(実態は娼婦)を買ってSexする男(商店主・職人・工員など)と、BGやクラブの女給(後のホステス)を口説いて「連れ込み旅館」に連れ込んでSexする男(会社員が中心)の2タイプがいた。前者のタイプは東京の東半分に多く、後者のタイプは西半分に多く住んでいたと思われる。

東京においては、少なくとも1950年代までは、性行為の文化が地域によってかなり異なっていたことが浮かび上がってきた。「赤線」と「連れ込み旅館」の補完関係は1958年3月の「赤線」廃止(「売春防止法」の完全施行)によって崩壊する。その後、こうした性行為の地域性がどう変化していったのか? 今後の課題としたい。

5 その設備

次に、広告にあらわれた「連れ込み旅館」の設備について見てみよう。

(1)建築様式

「数寄屋造り、離れ家式」(おほた:千駄ヶ谷)

「古代桂を偲ばせる 城北に誇る新日本風数寄屋造りの静かな旅荘」(浮月:池袋)

「全荘離家式、数寄屋造り」(三越:千駄ヶ谷)

「全室離式 那知廊下伝」(川梅:蒲田)←「那知(智)廊下」って何?

「純洋室高級ベッド完備」「別館数寄屋造り」

(大久保ホテル:新大久保・大久保)

「歌舞伎調スタイル」(音羽:蒲田)

「各室歌舞伎調好み」(龍美:目黒) ←「歌舞伎調」とは具体的に?

「歌舞伎」(原宿)という旅館もある

建築様式は、圧倒的に数寄屋造り・離れ家式が好まれている。洋室主体のホテルも、数寄屋造りの別館を増築する。コンセプトは高級&和風である。

若水(池袋:19571206) 夕月荘(大塚:19540305k)

紅屋(池袋:19540319k) 可悦(高田馬場:19571229)

(2)基本設備

「和洋各室、離式・風呂・トイレ・電話付」(深草:千駄ヶ谷)

「トイレ 風呂 ラジオ 電話付」(夕月荘:大塚)

「新装開店 各室共外線直通電話 ラジオ設備」(成光館:飯田橋:1955年6月)

基本設備は、各室に風呂、トイレ、そして電話である。それにラジオが加わる。

(3)鏡

「鏡風呂」「鏡の間」(利女八:阿佐ヶ谷)

「鏡風呂(四面鏡)」(川梅:蒲田)

「鏡天上」(ほていや:高田馬場) →「天上」は「天井」の誤り

「鏡風呂・鏡部屋」(天竜:大井町)

井上章一『愛の空間』(角川選書、1999年)が、ラブホテルのインテリアの特徴としている「鏡」だが、広告にはあまり現れない。「鏡部屋」「鏡天井」「鏡風呂」が存在したのは確実だが、普及度はまだ今一つだったと思われる。

川梅(鎌田:19530107)

(4)テレビ

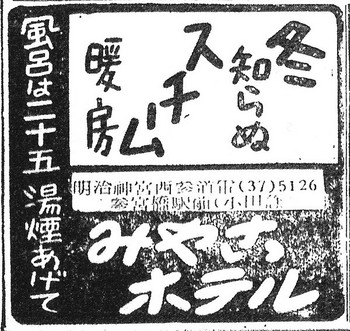

「テレビ各室」(みやこホテル:参宮橋:1956年3月)

「各室テレビ・バス・トイレ・電話付」(京や:代々木:1956年12月)

テレビは、1956年3月の参宮橋「みやこホテル」の広告が最初。1956年は、まだNHK総合+民放2社の時代で、世の中は「街頭テレビ」の時代。「各室テレビ」はとても贅沢で画期的だと思う。

みやこホテル(参宮橋:19560304)

(5)暖房

(こたつ)

「温かなコタツを用意して」(紫雲荘:五反田:1953年9月)

「全室おこたの用意が出来ました」(夕月荘:大塚:1953年9月)

夕月荘(大塚:19540305k) ホテルしぐれ荘(大森・19550213)

(スチーム暖房)

「スチーム暖房完備」(ホテル・スワニー:高田馬場:1953年3月)

「冬知らぬ スチーム暖房」(みやこホテル:参宮橋:1954年11月)

「初夏の宿 スチーム暖房」(山のホテル:渋谷:1954年12月)

「各部屋スチーム暖房」(かすみ荘:千駄ヶ谷:1955年2月)

「全館スチーム暖房 お部屋は小春の暖かさ」(白樺荘本館:千駄ヶ谷:1956年1月)

山のホテル(渋谷:19541207)

みやこホテル(参宮橋:19550213)

暖房は、炬燵からスチーム暖房へという流れ。スチーム暖房の初見は1953年春で、1955~56年の冬にはかなり普及した様子がうかがえる。

(6)冷房

(扇風機)

「各室、離家式 電話、扇風機付」(御苑荘:千駄ヶ谷:1953年9月)

「各室バス付 扇風機」(山のホテル:渋谷:1954年8月)

紅屋(池袋:19540813k) 富士見荘(新宿区役所通り:19550819k)

(クーラー)

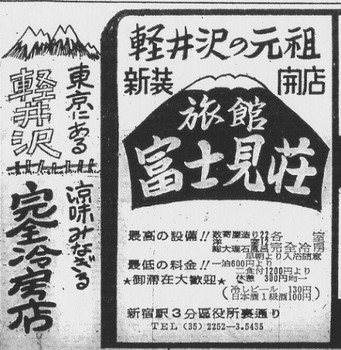

「涼味みなぎる 完全冷房店」(富士見荘:新宿区役所通り:1955年7月)

「完全冷房」(玉荘:千駄ヶ谷:1956年7月)

冷房は、扇風機からクーラーへという流れだが、暖房に比べると転換は遅い。「冷房」の広告上の初見は、1955年夏の新宿「富士見荘」。他にも千駄ヶ谷の高級旅荘「玉荘」のみ。普及は1960年代になってからと思われる。

(7)風呂

(形状)

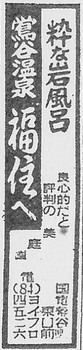

「岩風呂」(福住:鶯谷)(やまと:桐ケ谷)(可悦:高田馬場)(大洋:渋谷)(天竜:大井町)(高津ホテル:高津)(ホテル赤坂:赤坂)(葵:大塚)(寿美吉:大塚)(緑風園:池上石川台)(福田屋:登戸)(トキワホテル:日暮里)(みやこ:目白)

「岩戸風呂」(東洋荘:渋谷)(のぼりと館:向ケ丘遊園前)

「穴風呂」(緑風園:池上石川台)

「滝風呂」(すずきや:代々木)(大洋:渋谷)(白梅:船橋)(洗足池旅館:池上洗足)

「寝風呂」(藤よし:駒込)

「寝台風呂」(筑波旅館:恵比寿)

「舟風呂」(東洋荘:渋谷)

「水族館付き舟風呂」(黒岩荘:渋谷)

「屋形風呂」(川梅:蒲田)

「数寄屋風呂」(鶴栄:大塚)

「数寄屋造りのロマンス風呂」(城北閣:池袋)

「瓢箪風呂」(二幸:渋谷)

「扇風呂」(東芳閣:池袋)

「末広風呂」(香川:大塚)

「ダルマ風呂」(夕月荘:大塚)

「鏡風呂」(川梅:蒲田)(利女八:阿佐ヶ谷)(天竜:大井町)

「大理石風呂」(菊富士松韻亭:原宿)

「大理石のパール風呂」(藤よし:駒込)

「風趣あふれる京の竈風呂」(御苑荘:千駄ヶ谷)

「むし風呂」(ピースホテル:大塚)

「スポンジ風呂」(ほていや:高田馬場)(のぼりと館:向ケ丘遊園前)

(立地)

「露天岩風呂」(深山荘:千駄ヶ谷)

「露天大岩風呂」(照の家:池上長原)

「若返り温泉 二階風呂」(加島屋旅館:川崎)

「階上ロマンス風呂」(旭:巣鴨)

「せせらぎの音にゆあみする優雅な川辺風呂」(大都:大井町)

(香り)

「レモン風呂」(白樺荘別館:千駄ヶ谷)(湯島荘:湯島)

「香水風呂」(高田旅館:渋谷)(飛龍閣:渋谷)(蓬莱:上野桜木町)(目白山手ホテル:目白)

「香気漂う丁子風呂」(あおば荘:白山)

「松葉風呂」(松実園:千駄ヶ谷)

(添加)

「牛乳風呂」(みやこ:新宿)(小梅荘:五反田)

「薬湯」(高津ホテル:高津)

「ホルモン風呂」(しぐれ荘:大森)

「ホルモン入葉緑素風呂」(ふじた:鵜の木)

「珪藻土入りのお風呂」(いずみ:池袋)

(数)

「二十五の湯殿」→「三十の湯殿」→「三十五の湯殿」(みやこホテル:参宮橋)

「八つの御風呂」(みすず:渋谷)

「七ツのお湯が溢れている」(山王温泉ホテル:大森)

(実態不明)

「ヨーマ風呂」(川梅:蒲田)

「金魚風呂」(きりしま:代々木)

「孔雀風呂」(永好:渋谷)

「虹風呂」(はなぶさ新館:原宿)

「ローマ風呂」(東芳閣:池袋)

「豪華なフランス風呂」(鶴栄:大塚)

「情緒あふれる浅妻風呂」(音羽:蒲田)

「ロマンス風呂」(菊半旅館:渋谷神泉)(美鈴:巣鴨)(緑風園:池上石川台)

『愛の空間』が注目しているように、風呂は、旅館にとって誘客の「目玉」であり、風呂がない家庭が多い時代の利用者にとって大きな魅力だった。広告文には実に多彩な「風呂」が現れる。岩風呂、滝風呂、鏡風呂、蒸し風呂、舟風呂、寝風呂などの形状、香水風呂、丁子風呂、レモン風呂など香り付けをしたと思われるもの、牛乳風呂、ホルモン風呂、葉緑素風呂、珪藻土風呂などなにかを添加して美容効果をねらったもの、やたらと数を増やした挙句、火事を出したホテル。一方、ロマンス風呂、虹風呂、金魚風呂、孔雀風呂など実態がよくわからないものもある。

岩風呂:やまと 滝風呂:洗足池旅館

(桐ケ谷:19540306) (池上洗足池:19531020)

滝風呂:よしみ 露天大岩風呂:照の家

(蒲田:19540813k) (池上長原:19540730k)

大岩風呂:登戸館 特に特徴のないタイル風呂:桂

(向ケ丘遊園前:19570505) (大塚:19540319k)

謎の「ヨーマ風呂」:川梅

(蒲田:19560621)

6 その立地

水辺や高台など地理的な特長、森、川、池、山などの自然のイメージを強調する広告も多い。

(1)森

「御苑の森かげに七彩の湯湧き出づる」(南風荘:千駄ヶ谷)

「鬱蒼と茂った千駄ヶ谷の森に囲まれた閑静な憩の宿」(松実苑:千駄ヶ谷)

「外苑の森に囲れた静かな皆様のお宿」(かなりや:代々木)

「緑の森 静かなお部屋」(まつかさ:千駄ヶ谷)

「目黒の森に囲まれた静かな皆様のお宿」(菊富士ホテル:目黒)

「新宿の自然境」(とみ田:新宿駅南口)

「森」は、新宿御苑や神宮外苑に隣接する千駄ヶ谷、代々木エリアの旅館に多くみられ、静寂・閑静がイメージ化される。さらに都会の俗塵を離れた自然も・・・。

まつかさ(千駄ヶ谷:19541023k) とみ田(新宿駅南口:19530731)

(2)水辺・川

「浜町河岸」(矢の倉ホテル:日本橋浜町)←隅田川

「江戸情緒豊かな隅田河畔で!」(龍村:浅草)←隅田川

「静かな川辺の宿」(杵屋:錦糸町)←堅川

「TOKYOのセーヌのほとり」(東京スターホテル:銀座)←築地川

「情緒豊かな神田川畔のお宿」(白:秋葉原)←神田川

「せせらぎの音にゆあみする優雅な川辺風呂」(大都:大井町)←立会川

「多摩川畔の静かな別荘」←多摩川(高津ホテル:高津)←多摩川

「多摩川の四季に眺める二子橋玉川堤」(幸林:二子新地)←多摩川

「多摩川の涼風が誘う」(新雪:登戸)←多摩川

「水辺・川」は、隅田川と多摩川が中心。神田川、築地川はともかく、堅川や立会川になると「川」の風情を感じるのは難しいのではないか。立会川の「せせらぎの音」はいかにも誇大広告。東京の川辺が「風流」なイメージを保てた最後の時代か。1960年代に高度経済成長期になると、川の汚濁と悪臭がひどくなり、川の埋め立て(築地川)や暗渠化(立会川)が進行する。

龍村 大都

(浅草:19570713) (大井町:19550410)

新雪(登戸:19570823)

(3)水辺・池

「新宿十二社池ノ上」(浮世荘:新宿十二社)

「涼風をさそう池畔の荘」(ホテル・スワニー:高田馬場)

↑ どこの池? 調べたが近隣に池はない。もしかして庭の池?

「上野不忍池畔」(かりがね荘:上野)

「静かな洗足池畔」(翠明館:池上洗足池)

「思い出の洗足池 静かな池畔の宿」(やくも:池上洗足池)

「池畔の幽緑境」(洗足ふじや:池上北千束)

「水辺・池」は、洗足池(大田区)、不忍池(台東区)、十二社弁天池(新宿区、1968年埋め立て、消滅)など。高田馬場の池は不明。とくに現在は住宅地に囲まれている洗足池が郊外の行楽地として機能していたことが興味深い。

かりがね荘(上野:19561201) やくも(池上洗足池:19521007)

翠明館(池上洗足池:19530204)

(4)水辺?・水族館

「自慢の新しい水族館付き(黒岩荘:渋谷)」

なぜ「水族館」が・・・、正直言ってよくわからない。

(5)高台

「新宿歌舞伎町高台」(小町園:新宿歌舞伎町)

「高台の静けさ」(東京ホテル:新宿区役所通り)

「見晴らしのよい高台」(大洋:渋谷)

「渋谷の高台」(高田旅館:渋谷)

「高台閑静 眺望渋谷随一!」(平安楼:渋谷)

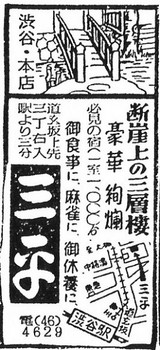

「断崖上の三層楼」(三平:渋谷)

「大塚駅北口高台」「眺望絶佳」(式部荘:大塚)

「国電田端駅高台」(清風荘:田端)

「国電日暮里駅高台西口」(喜久屋:日暮里)

「高台」の立地を強調する広告も多い。特に渋谷は道玄坂や桜丘町のように坂上、高台に「連れ込み旅館」が多く立地する。また大塚・田端・日暮里は台地と低地を分ける崖線の上に立地するものが多い。いずれも、閑静さ、眺望の良さを特長にしている。高台の立地は、次の時代の「ラブホテル」の集中域、新宿歌舞伎町二丁目、渋谷円山町、湯島などに引き継がれる。

夕月荘(大塚:19541023k)

三平(渋谷:19571004) 式部荘(大塚:19560607))

(6)山・山荘

「山の中から水の音 滝の音 渓渡るせせらぎ すずしさよ」

(みやこホテル:参宮橋)

「軽井沢の元祖」「東京にある軽井沢」(旅館富士見荘:新宿区役所通り)

「静かな山荘の離れ」(ホテル ニューフジ:渋谷)

「丘の離れ、都会の山荘」(山のホテル:渋谷)

「都心の山荘」(平安楼:渋谷)

「趣味の山荘」(強羅ホテル:五反田)

「広大な芝生に立つ山荘風のホテル」(若宮荘ホテル:神楽坂)

「ロマンな憩いの山荘」(ホテル赤坂:赤坂見附)

「城南の箱根 山林峡谷 2千坪に点在する離れ家」(緑風園:池上石川台)

「東京の箱根 もずの声 ここは都のなかか 山の里」(緑風園:池上石川台)

山の手エリアには「山・山荘」のイメージを強調する広告が多い。中には軽井沢(長野県)や箱根(神奈川県)などの高級別荘・山荘とイメージを重ねているものもある。

「東京にある軽井沢」富士見荘(新宿区役所通り:19550721)

山荘のイメージ「ホテル ニューフジ」(渋谷:19540508)

山のホテル(渋谷:19550702) 緑風園(池上石川台:19570130)

7 そのイメージ

「連れ込み旅館」の広告は、集客のために様々イメージを作り出している。それは,良く言えば豊かなイメージの喚起であるが、悪く言えばイメージの捏造であり、現代の感覚(法規)からしたら、誇大広告の批判を免れない。

(1)温泉偽装・温泉詐称・有名温泉への仮託

「東京唯一の天然温泉」(山水荘:亀戸) ← 「亀戸温泉」は実在

↓ 以下はずべて偽装・詐称

「温泉ホテル」(ホテル自由ヶ丘:自由ヶ丘)

「山王温泉ホテル」「温泉情緒」(山王温泉ホテル:大森)

「地下温泉」(二幸:渋谷)

「渋谷にも温泉出現」(菊半旅館:渋谷神泉)

「都心の温泉郷」(あぽろ旅館:九段下)

「銀座温泉 憩いの出湯」(せきれい荘:銀座)

「不忍温泉」(かりがね荘:上野)

「鶯谷温泉」(福住・鶯谷)

「巣鴨温泉」(三晴:巣鴨)

「東郷台温泉」(はなぶさ新館:原宿)

「温泉気分」「湯湧き出ずる」などのように文章の雰囲気で温泉イメージを喚起する広告は多い。さらに「銀座温泉」「鶯谷温泉」「(上野)不忍温泉」「巣鴨温泉」「(大森)山王温泉」「(原宿)東郷台温泉」など、明らかな温泉を詐称する旅館もある。

当時の法律(1948年7月10日制定の「温泉法」)では、温泉は源泉温度25度以上で有効な成分をもつもの、とされており、東京区部にはそれに適合する温泉はなかった。ただし、城南地区(港区、大田区、品川区、世田谷区など)には「黒湯」と呼ばれる25度以下だが有効成分を含む「鉱泉」が分布する。

山水荘 山王温泉ホテル

(亀戸:19530204)(大森:196560222)

あぽろ旅館 せきれい荘

(九段下:19541219)(銀座:19550702)

福住

(鶯谷:19560107)

(有名温泉地への仮託)

「都内で湯河原の気分を!」(芳川:市ヶ谷新見附)

「熱海」(熱海:池上洗足池)

「京浜の熱海」(東横ホテル:武蔵小杉)

「京浜の箱根」(菊家ホテル:武蔵小杉)

「東京の箱根」(富士屋ホテル:代々木)

「郊外の箱根」(錦:高井戸)

「城北の箱根」(荒川荘:三河島)

「城南の箱根」「東京の箱根」(緑風園:池上石川台)

「箱根気分を上原で」(鶴家:代々木上原)

「新箱根」(新箱根:板橋)←方向が違う!

「タッタ30分で箱根の気分」(いずみ荘:大宮)←方向が違う!

「強羅ホテル」(強羅ホテル:五反田)

「渋谷の衣川(鬼怒川)」(黒岩荘:渋谷)

「城北の水上」(目白文化ホテル:目白)

「九州の地 別府温泉を偲ばせる」(別府:代々木)

「東京の谷間 幽境霧島を偲ぶ閑静さ」(きりしま:代々木)

温泉偽装・詐称との関連で、「城南の箱根」「京浜の熱海」のように、箱根(神奈川県)、熱海(静岡県)、湯河原(神奈川県)、水上(群馬県)、鬼怒川(栃木県)、別府(大分県)、霧島(鹿児島県)などの有名温泉地とイメージを重ねる広告が見られる。

とくに箱根温泉は人気で、城北(三河島)、城南(石川台)などあちこちに「箱根」があった。中には板橋のように明らかに方向が違うものも。東急東横線の武蔵小杉などは「京浜の熱海」と「京浜の箱根」と「いったいどっちなんだ?」と言いたくなる。さらに、有名温泉地をそのまま旅館の名にしたものもあり、五反田には「強羅温泉」が、洗足池には「熱海」が、代々木には「別府」「きりしま」があった。

荒川荘 緑風園

(三河島:19541113)(池上石川台:19521007)

東横ホテル 菊家ホテル

(武蔵小杉:19561205)(武蔵小杉:19540302)

黒岩荘 別府

(渋谷:19570204) (代々木:19550109)

ホテルきりしま

(代々木:19570130)

(2)温泉マークの使用

典型的な温泉マーク

熱海(池上洗足池:19530403k) 多ま木(新宿:19530918k)

デザイン化された温泉マーク

大久保ホテル(新大久保・大久保:19550115)

ホテル明光(品川:19530925k)

広告文での温泉マークの使用は、1953年が多く、1954年半ばまででほぼ納まる(例外は1955年3月の「川梅」)。1955年4月以降の使用例は見られない。当時、温泉マークの乱用が問題視されており、1954年半ば頃に、なんらかの規制(自粛)が行われた可能性が高い。

(3)なぜか南国(椰子の木、ラクダ)

なぜか、南の国のイメージを絵にしている広告が2つある。モチーフはいずれもラクダと椰子の木。

「南風荘」は、その名称からだろう。「エデン」の園は、アルメニア付近にあてるのが通説で、エジプトではないと思う。

南風荘(千駄ヶ谷:19530731) エデンホテル(目白:19531016k)

(4)文化人・インテリ・旧華族

「文化人好みの画廊スタイル」(強羅ホテル:五反田)

「モダンクラッシックの文化人スタイル」(ホテル山王:渋谷)

「インテリ層の憩の宿」(ホテルおしどり:大森)

「旧徳大寺公邸です」(光雲閣:代官山)

「文化人」「インテリ」を強調した広告が散見され、ターゲットにした顧客層がうかがえる。

『愛の空間』には、戦後の社会変動や財産税などで手放された「没落階級の屋敷を再利用したものが多かったらしい」と記されているが、広告から確認できるのは、渋谷区代官山の徳大寺公爵邸を転用した「光雲閣」のみ(現在も同地に「光雲閣ビル」がある)。

強羅ホテル ホテル山王ホテル

(五反田:19560730) (渋谷:19540728)

おしどり(大森:19560607)

光雲閣(代官山:19540428)

8 「連れ込み旅館」の機能 ―むすびに代えて―

「連れ込み旅館」は、その立地や設備からして、庶民(と言っても、貧困層ではなく中間層)にとって、日常を離れた特別な場だった。

その背景には、戦後の混乱期から抜け出し、飢える心配こそなくなったものの、狭い家に住み、ほとんどの家にテレビや冷暖房(クーラー、スチーム)はなく、多くの家に風呂や電話がない住環境がベースにある。

つまり、「連れ込み旅館」は、日常の延長上のワンランク、ツーランク上の住環境を一時であっても手に入れ、Sexを楽しむ場所だった。

ここで重要なのは、日常の延長上であることだ。「数寄屋造り」にしろ「離れ家」にしろ、「連れ込み旅館」はあくまでも和風の贅沢環境であり、豪華なベッドがあるような洋風の住環境ではなかった。おそらく、当時の日本人カップルは、まだベッドでは落ち着いてSexができなかったのではないだろうか。

「連れ込み旅館」の(1室2人)休憩400~500円、泊り800~1000円という料金は、約15倍すると現代の貨幣価値に近づく。つまり、休憩6000~7500円、泊り12000~15000円ということになり、けっして安くはない。それだけの価値があったということだ。

あるいは、箱根や熱海の温泉に2人で旅行したくても、金銭的・状況的に難しいカップルにとって、疑似的であっても「連れ込み旅館」で温泉気分を楽しみことは、十分にお金を払う価値があることだったと思う。

ところが、1960年代後半、日本社会が高度経済成長期に入り、住環境の改善が進み、また生活の洋風化が進むと、「連れ込み旅館」を支えていた背景が変化してくる。

中間層の多くの家にお風呂が備えられ、電話やテレビが設置され、裕福な家には床の間・床柱のある数寄屋造り風の和室が設けられ、そこが夫婦の寝室になる。

そうなると、和風の特別な環境(Sexの場)である「連れ込み旅館」の意味が薄らいでいく。そして、次の時代(1970年代)のカップルが求めるのは、洋風な特別な環境(Sexの場)になる。

「連れ込み旅館」から「ラブホテル」への「進化」はそうして進行していった。

【備考】

広告図版の8桁の数字は、掲載年月日を示す。

末尾にkがついているのは『日本観光新聞』、他はすべて『内外タイムス』。

【文献】

梶山季之『朝は死んでいた』(文藝春秋、1962年)←小説

佐野 洋『密会の宿』

(アサヒ芸能出版、1964年、 『講談倶楽部』連載は1962年、後に徳間文庫、1983年)←小説

保田一章『ラブホテル学入門』(晩聲社、ヤゲンブラ選書、1983年)

花田一彦『ラブホテル文化誌』(現代書館、1996年)

井上章一『愛の空間』(角川選書、1999年)

鈴木由加里『ラブホテルの力 ―現代日本のセクシュアリティ―』(廣済堂ライブラリー、2002年)

金 益見『ラブホテル進化論』(文春新書、2008年)

金 益見『性愛空間の文化史』(ミネルヴァ書房、2012年)

【追記】

2020年5月5日 「データベース」の改訂に伴い、データを修正。

この論考は、明治大学文学部の平山満紀教授が主催する「セクシュアリティ研究会」(第2回:2018年08月11日)で発表したものである。

(さらに、その原形は、2011年10月29日の井上章一先生主催の「性欲研究会」で報告)

私の「連れ込み旅館」研究のベースになる報告だが、1年半が経っても、活字にしてくれる所はなさそうなので、原稿化して、このアーカイブに載せておく。

引用される際には、著者名と、この記事のURLを注記していただきたい。

【目次】

はじめに ―思い出―

1 「連れ込み旅館」とはなにか

2 「東京『連れ込み旅館』広告データベース(1953~1957年)」を作る

3 その分布

4 分布から見えるもの ―西の「連れ込み旅館」、東の「赤線」―

5 その設備

(1)建築様式 (2)基本設備 (3)鏡 (4)テレビ (5)暖房 (6)冷房 (7)風呂

6 その立地

(1)森 (2)水辺・川 (3)水辺・池 (4)水辺?・水族館 (5)高台 (6)山・山荘

7 そのイメージ

(1)温泉偽装・温泉詐称・有名温泉への仮託 (2)温泉マークの使用 (3)なぜか南国

8 「連れ込み旅館」の機能 ―むすびに代えて―

----------------------------------------------------------------

1950年代東京の「連れ込み旅館」について

―「城南の箱根」ってどこ?―

三橋順子(性社会文化史研究者)

はじめに ―思い出―

「今日はちょっと面白いところに連れてってあげるよ」

運転席の彼が言う。

新宿で待ち合わせて、いつもはユーミン(荒井由実=松任谷由実)の「中央フリーウェイ」の歌詞そのままに、右手に競馬場(府中の東京競馬場)、左手にビール工場(サントリー 武蔵野ビール工場)を見ながら中央自動車道を飛ばし、八王子インターチェンジで降りて手ごろなラブホテルに入るのだが、今日は山手通りを南下する。五反田を通ったのはわかったが、その後、どこを走っているのかわからなくなった。

車が着いたのは大きな日本旅館風の建物の前だった。母屋に行って彼が声をかけると、凛とした感じの着物姿の老女が出てきた。「大浴場はもう沸かしてなくて、離れのお風呂だけなのですが、よろしいですか?」「ええ、けっこうです」というやり取りが聞こえる。

鍵をもらった彼について木戸をくぐる。すでに暗くなっていたが、そこが広い庭になっていることがわかった。緩い石段を上りながら、「順子は、こういう昔ながらの『連れ込み旅館』って来たことないだろう。しかも、ここは部屋が離れなんだよ」と彼が説明してくれる。

そして、することをした翌朝、身支度を整えて「離れ」から外に出て、思わず「わーっ」と声を出してしまった。思っていたよりずっと大きな庭だった。緑の木々に囲まれ、そこここに躑躅(つつじ)が植えられ赤や白の花をつけている。その間に黒っぽい岩塊があちこちに置かれている。それが溶岩であることは、地学少年だった私にはわかる。

彼は「朝、出るとき、鍵を返してね」と言って深夜に帰っていった。まあ、いつものことだ。母屋に行って「おはようございます。鍵を返しに来ました」と声をかけると、まだ9時前なのにあの老女がきちんと着物を着て出てきた。

「お支払いは済んでおります」

「あの~ぉ、ちょっとお尋ねしますが、ここはどこなんでしょうか? 最寄りの電車の駅はどちらでしょうか?」

「ここは大田区の石川町という所です。門を出て左に行ってすぐの道を下って行けば東急池上線の石川台の駅に出ます」

「あっ、なるほど、ありがとうございます」

お礼を行って出ようとしたら、

「ちょっと、お嬢さん」

と呼び止められた。

「余計なお世話かもしれませんが、あなた、こういう遊びをしているのなら、自分がどこにいるかくらい、わかっていないといけませんよ」

「まことにごもっともです」なのだが、思いがけずいきなりのお説教に、私は口ごもる。

私の戸惑いを察知したのか、老女の顔が少し和らぎ、口調がやさしくなった。

「ここ、もうずいぶん古いのですけど、あと半年ほどで閉めるんですよ」

「閉めちゃうんですか、すてきなお庭なのに」

「手入れがたいへんでね。昔はお風呂も売りものだったのですけど、ボイラーが壊れてしまって」

「残念ですね」

「あと半年の内に、機会があったら、またおいでください」

「はい」

それは1994年4月の終わり頃のことだったと思う。それから6年ほど経って、私は国会図書館の新聞閲覧室で『日本観光新聞』のマイクロフィルムを閲覧していた。

「性転換の社会史」という論文の執筆のために1950年代の「性転換」の記事を探していたのだが、たまたま紙面の下の方にある広告が目に止まった。

「城南の箱根 思い出の緑風園 池上線石川台下車三分」

「あっ、あそこだ!」

小声だけども、思わず叫んでしまった。

そう気づくと、「緑風園」と同類の「連れ込み旅館」の広告がたくさん載っている。「これは面白い材料(資料)になる」、私は直感した。

1963年頃の「緑風荘」。左側に主屋、中間に広い庭、右寄りに離れが点在する。

跡地には巨大なマンション「プレステート石川台」(7階建、102戸、1996年3月)が建った。

1 「連れ込み旅館」とはなにか

「連れ込み宿(旅館)」とはなんだろう? それには「連れ込み」という言葉から考えないといけない。まず、1つ目の意味として、街娼(ストリート・ガール)およびそれに類する女性が売春行為をするために男性を誘い導いて「連れ込む」宿のこと。2つ目として、カップルの男性が性行為のために相手の女性を「連れ込む」宿のこと。前者が玄人(くろうと)の女性が男性を「連れ込む」、後者は男性が素人(しろうと)の女性を「連れ込む」意味で、歴史的には前者から後者へと意味(ニュアンス)が転換していく(井上章一『愛の空間』第4章「円宿時代」)。

「連れ込む」主体に違いはあるが、どちらにしても、性行為を前提に「連れ込む」宿である。したがって、一般の旅館のように宿泊を必ずしも前提とせず、一時的な滞在(「ご休憩」「ご休息」)のための部屋利用が想定され、料金が設定されている点に特徴がある。

歴史的に見れば、江戸時代の茶屋で休憩室の奥に布団が敷かれている「出会い茶屋」(上野池之端に多かった)、明治以降、芸者遊びの場であり、お忍びの男女の待ち合わせにも利用された「待合」と呼ばれる施設、さらに昭和戦前期(1930年代)になると「待合」よりずっと気軽に安価に(1人1円)利用できるは「円宿」(えんじゅく)が都市部に出現する。また戦後の混乱期、「パンパン」と呼ばれた街娼が多かった時代には、彼女たちが進駐軍(主に米軍)兵士を連れ込む「パンパン宿」が盛り場の周辺にたくさんあった。「連れ込み旅館」はこうした系譜に連なるもので、戦後の社会的混乱が一段落した1950年代中頃に急増する。

2 「東京『連れ込み旅館』広告データベース(1953~1957年)」を作る

さて、『日本観光新聞』の調査で「連れ込み旅館」の広告の存在に気づいた私は、その後、『内外タイムス』の調査で、さらに大量の「連れ込み宿」広告に出会うことになる。そして、本筋の調査の傍ら、「連れ込み旅館」広告が載っている頁もコピーしていった。

ちなみに『日本観光新聞』も『内外タイムス』も、政治、経済、芸能、スポーツ、そして性風俗を網羅した軟らか系の新聞で、イメージとしては現代の『夕刊フジ』や『日刊ゲンダイ』に近い。

そんな経緯で収集し始めた「連れ込み旅館」広告だが、性風俗関係の頁に広告を出していること、料金設定が「お二人様(御同伴)」で「休憩(休息)」であることの2点を条件に『内外タイムス』と『日本観光新聞』から抽出したところ、1953~57年(昭和28~32)の5年間で690点の広告が集まった。それを整理して「東京『連れ込み旅館』広告データベース(1953~1957年)」を作成した

旅館の軒数にすると385軒。場所が異なる「別館」は1軒にカウントしてある。

完璧とは言わないが、かなりの程度、網羅していると思う。これだけの材料があれば、当時の東京の「連れ込み旅館」の様相は十分にうかがえるだろう。

3 その分布

まず、「連れ込み旅館」の分布から見てみよう。

【エリア別集計】

都心エリア( 85軒)

城西エリア(125軒)

城南エリア(106軒)

城北エリア( 60軒)

城東エリア( 9軒)

【集中地域(5軒以上)】

千駄ヶ谷(39軒)

渋谷(32軒)

新宿(31軒)

池袋(21軒)

大塚(12軒)

代々木(11軒)

新橋・芝田村町(11軒)

長原・洗足池・石川台(10軒)

高田馬場(8軒)

銀座(7軒)

原宿(7軒)

五反田(7軒)

大井町(7軒)

大森・大森海岸(7軒)蒲田(7軒)

新大久保・大久保(6軒)

飯田橋・神楽坂(5軒)

浅草(5軒)

赤坂見附・山王下(5軒)

エリア別の割合は、城西エリア32%、城南エリア28%、城北エリア16%、都心エリア22

%、城東エリア2%で、東京区部の西と南、つまり(拡大)山の手地区に多く、東の下町地区は極端に少なくなっている。

城西エリア(125)では千駄ヶ谷(39)が都内最大の集中地域で、新宿(31)、代々木(11)がそれに次ぐ。代々木は新宿と千駄ヶ谷の間で両者をつなぎ、巨大な「連れ込み旅館」ベルトを形成している。

城南エリア(106)は渋谷(32)に顕著に集中し、離れて長原・洗足池・石川台(10)が次ぐ。

都心エリア(85)は新橋・芝田村町(11)が多いが、他は分散的である。後にラブホテルの集中地域になる湯島は坂上に2軒、天神下に2軒でまだ集中傾向はない。現在、東京最大のラブホテル密集地域の鶯谷は2軒だけで目立っていない

城北エリア(60)は池袋(21)とその東の大塚(12)に集まっている。大塚は「花街」(三業地)からの転身である。

ほとんど広告がない城東地区(9)は、やはり後にラブホテルが集中する錦糸町もまだ2軒だけだ。

さらに細かく、鉄道沿線別に見てみる(都心は区別)。

都心エリア(85軒)

【千代田区】(9)

神田(鍛冶町)(1)秋葉原(1)御茶ノ水(3)神田小川町(2)神田神保町(1)九段下(1)

【中央区】(15)

銀座(7)築地(1)日本橋(1)人形町・浜町(4)東京駅八重洲(2)

【港区】(25)

新橋(6)芝田村町(5)虎の門(1)神谷町(1)浜松町(1)田町(2)芝公園(1)坂見附(2)赤坂山王下(3)麻布霞町(1)麻布竜土町(1)青山一丁目(1)

【台東区】(20)

御徒町(3)上野池ノ端(3)根津八重垣町(1)上野桜木町(1)鶯谷(2)下谷坂本町二丁目(3)蔵前(1)浅草(5)浅草橋場(1)

【文京区】(8)

湯島天神下(2)湯島(2)本郷真砂町(1)小石川柳町(1)白山(本郷肴町)(1)小日向(石切橋)(1)

【新宿区】(8)

飯田橋・神楽坂(5)市ヶ谷新見附(1)牛込矢来町(1)四谷荒木町(1)

城西エリア(125軒)

【国電山手線】

高田馬場(8)新大久保・大久保(6)新宿(31)原宿(7)

【国電中央線】

千駄ヶ谷(39)東中野(1)中野(1)高円寺(1)阿佐ヶ谷(2)吉祥寺(2)

【小田急線】9

参宮橋(3)代々木八幡(1)代々木上原(1)下北沢(1)登戸(2)向ヶ丘遊園前(1)

【京王本線】

幡ヶ谷(1)明大前(2)高井戸(2)調布(1)

【京王井の頭線】

浜田山(1)

城南エリア(106軒)

【国電山手線】

渋谷(32)恵比寿(1)目黒(4)五反田(7)

【東急東横線】(16)

代官山(1)中目黒(1)都立大学(1)自由が丘(3)多摩川園(1)新丸子(4)武蔵小杉(2)元住吉(2)大倉山(2)

【東急大井町線】

二子玉川(1)二子新地(1)高津(1)

【東急目蒲線】

目黒不動前(1)鵜の木(1)

【東急池上線】

長原・洗足池・石川台(10)雪ヶ谷大塚(1)千鳥町(2)久ヶ原(1)池上(1)

【国電京浜東北線】

品川(3)大井町(7)大森(5)蒲田(7)川崎(1)鶴見(1)

【京浜急行】

大森海岸(2)

城北エリア(60軒)

【国電山手線】

目白(2)池袋(21)大塚(13)巣鴨(4)駒込(2)田端(1)日暮里(3)

【国電京浜東北線】

王子(1)東十条(1)赤羽(1)川口(1)北浦和(1)大宮(3)

【国電赤羽線】

板橋(1)

【国鉄常磐線】

三河島(1)北千住(1)

【東武東上線】

大山(1)常盤台(1)

【西武池袋線】

桜台(1)

城東エリア(9軒)

【国電総武線】

錦糸町(2)亀戸(1)平井(2)新小岩(1)小岩(1)船橋(1)

【東武鉄道】

玉ノ井(1)

鉄道沿線で見ると、都心から西に延びる幹線である中央線沿線は、御茶ノ水、飯田橋・神楽坂に始まり、最大の集中地区である千駄ヶ谷、代々木、新宿、大久保、東中野、中野、高円寺、阿佐ヶ谷とほぼ連続的に立地し、この沿線の需要が高かったことがうかがえる。

山手環状線の駅もほぼまんべんなく立地し、確認できないのは有楽町駅と大崎駅だけである(西日暮里駅はまだない)。大崎は工場地帯や電車区があり駅周辺の開発が遅れていたので仕方がないだろう。

城西、城南エリアはかなり郊外まで分布が伸びている。東急目蒲線の鵜の木、東急東横線の新丸子、武蔵小杉、東急大井町線の二子多摩川、二子新地、小田急線の登戸など、多摩川の河川交通と陸上の街道との結節点に発達した花街に立地しているのは興味深い。

また、地区別の上位が国電山手線・中央線沿線で占められている中で、唯一の私鉄である東急池上線沿線の長原・洗足池・石川台(10)が目立つ。私が泊まった石川台の「緑風園」もこの地区に含まれる。

4 分布から見えるもの ―西の「連れ込み旅館」、東の「赤線」―

1953~1957年の東京の「連れ込み旅館」の分布で、最も注目すべきは、城東エリアの極端な少なさだろう。

全体のわずか3%、区部で広告が確認できるのは、江東区2軒(錦糸町)、墨田区1軒(向島)、葛飾区1軒(新小岩)、江戸川区2軒(平井、小岩)、足立区1軒(北千住)の7軒に過ぎない。

広告が確認できないからまったく「連れ込み旅館」がなかったとは言えないが、少なくとも広告を出すほど経営意欲がある「連れ込み旅館」はきわめて少なかった。

その理由を推測すれば、単純に需要が少なかったから、と思われる。

性行為の場として、「連れ込み旅館」を考えた場合、その需要、利用形態は次のように推定される。

① 街娼(一部の芸妓や女給を含む)など「売春」を業とする女性が客の男性を「連れ込む」。

② 男性が、芸妓、女給さらには、素人など「売春」を業としない女性を口説いて「連れ込む」。

③ 住宅事情など、自宅でSexする環境に恵まれていない夫婦や恋人同士が利用する。

この内、①は、街娼からすると「連れ込み宿」の料金が高すぎ、経営者側からすると売春行為を禁止した「東京都売春取締条例」(1949年5月31日制定)の「場所提供」に違反することから、主流ではなかったと思われる。

つまり、「連れ込み宿」の需要は②③、さらに言えば②が中心だった。

千駄ヶ谷駅ホームのアベック(『週刊東京』1956年5月12日号)

千駄ヶ谷駅前の立て看板(『週刊東京』1956年5月12日号)

千駄ヶ谷・羽衣苑に入る男女(『週刊サンケイ』1957年3月10日号)

梶山季之『朝は死んでいた』(1960年『週刊文春』に連載)で殺人犯に仕立てられる主人公のように、都心の会社に通うサラリーマンで、銀座、次いで新宿の盛り場で飲んで、女性(女給やBG)を口説いて、千駄ヶ谷あたりの旅館に連れ込んでSexする男たちだ。

彼らのようなサラリーマンの自宅は、都心から西の新宿や、南の渋谷から、さらに西に延びる私鉄沿線に多く、東側には少なかった。千駄ヶ谷、新宿、渋谷が「連れ込み旅館」の密集地であり、そこを起点とする私鉄沿線に連続的に分布するのは、彼らの需要があったからだ。東京の「連れ込み旅館」の分布がサラリーマンの自宅の立地と性行動のパターンと深く関係していることは間違いないと思う。

では、「連れ込み旅館」が少ない東京の東側の男たちはどうしていたのだろうか?

この時期は「赤線」があった時代だ、「赤線」とは1946年12月~1958年3月末に存在した黙認買売春地帯である。警察が地域を限って「特殊飲食店」の営業を許可し、そこで働く女給が客と自由恋愛の末に性行為をし、プレゼントとしてお金をもらうという建前を警察が黙認することで成り立っていた。

東京区部には13カ所の「赤線」が存在していたが、その分布は、「連れ込み旅館」とはまったく逆で、城西、城南エリアに少なく、城東エリアに圧倒的に多かった。

都心エリア なし

城西エリア 1カ所(新宿区:新宿二丁目)

74軒 従業婦477人(1952年末)

城南エリア 2カ所(品川区:北品川、大田区:武蔵新田)

45軒 従業婦185人

城北エリア 1カ所(台東区:新吉原)※

313軒 従業婦1485人

城東エリア 9カ所(墨田区:玉の井・鳩の街、江東区:洲崎・亀戸、葛飾区:新小岩・亀有・立石、江戸川区:東京パレス、足立区:千住柳町)

710軒 従業婦2307人

(※)新吉原は行政区分は台東区なので、この報告では都心エリアに分類されるが、かつて「北里(ほくり)」と通称されたように、江戸・東京の地理感覚では城北エリアとした方が実態的だと思う。

こうした分布から、東京の東側の男たちの性行為の場は圧倒的に「赤線」で、「連れ込み旅館」の需要は少なかったと推測される。下町の伝統的な花街、たとえば深川(門前仲町)などには芸妓と客の性行為の場としての「待合」のような施設があったが、それは「連れ込み旅館」の広告には現れていない。

つまり、性行為の場として、「赤線」と「連れ込み旅館」は対置関係にあった。実際、新吉原、洲崎、玉の井、鳩の街、そして新宿二丁目など規模の大きな「赤線」の周囲には「連れ込み旅館」はほとんど立地しない。需要がないからだ。

「赤線」と「連れ込み旅館」が対置関係にあったということは、裏を返せば、両者は補完関係にあったということだ。

極言すれば、東京には「赤線」に行って女給(実態は娼婦)を買ってSexする男(商店主・職人・工員など)と、BGやクラブの女給(後のホステス)を口説いて「連れ込み旅館」に連れ込んでSexする男(会社員が中心)の2タイプがいた。前者のタイプは東京の東半分に多く、後者のタイプは西半分に多く住んでいたと思われる。

東京においては、少なくとも1950年代までは、性行為の文化が地域によってかなり異なっていたことが浮かび上がってきた。「赤線」と「連れ込み旅館」の補完関係は1958年3月の「赤線」廃止(「売春防止法」の完全施行)によって崩壊する。その後、こうした性行為の地域性がどう変化していったのか? 今後の課題としたい。

5 その設備

次に、広告にあらわれた「連れ込み旅館」の設備について見てみよう。

(1)建築様式

「数寄屋造り、離れ家式」(おほた:千駄ヶ谷)

「古代桂を偲ばせる 城北に誇る新日本風数寄屋造りの静かな旅荘」(浮月:池袋)

「全荘離家式、数寄屋造り」(三越:千駄ヶ谷)

「全室離式 那知廊下伝」(川梅:蒲田)←「那知(智)廊下」って何?

「純洋室高級ベッド完備」「別館数寄屋造り」

(大久保ホテル:新大久保・大久保)

「歌舞伎調スタイル」(音羽:蒲田)

「各室歌舞伎調好み」(龍美:目黒) ←「歌舞伎調」とは具体的に?

「歌舞伎」(原宿)という旅館もある

建築様式は、圧倒的に数寄屋造り・離れ家式が好まれている。洋室主体のホテルも、数寄屋造りの別館を増築する。コンセプトは高級&和風である。

若水(池袋:19571206) 夕月荘(大塚:19540305k)

紅屋(池袋:19540319k) 可悦(高田馬場:19571229)

(2)基本設備

「和洋各室、離式・風呂・トイレ・電話付」(深草:千駄ヶ谷)

「トイレ 風呂 ラジオ 電話付」(夕月荘:大塚)

「新装開店 各室共外線直通電話 ラジオ設備」(成光館:飯田橋:1955年6月)

基本設備は、各室に風呂、トイレ、そして電話である。それにラジオが加わる。

(3)鏡

「鏡風呂」「鏡の間」(利女八:阿佐ヶ谷)

「鏡風呂(四面鏡)」(川梅:蒲田)

「鏡天上」(ほていや:高田馬場) →「天上」は「天井」の誤り

「鏡風呂・鏡部屋」(天竜:大井町)

井上章一『愛の空間』(角川選書、1999年)が、ラブホテルのインテリアの特徴としている「鏡」だが、広告にはあまり現れない。「鏡部屋」「鏡天井」「鏡風呂」が存在したのは確実だが、普及度はまだ今一つだったと思われる。

川梅(鎌田:19530107)

(4)テレビ

「テレビ各室」(みやこホテル:参宮橋:1956年3月)

「各室テレビ・バス・トイレ・電話付」(京や:代々木:1956年12月)

テレビは、1956年3月の参宮橋「みやこホテル」の広告が最初。1956年は、まだNHK総合+民放2社の時代で、世の中は「街頭テレビ」の時代。「各室テレビ」はとても贅沢で画期的だと思う。

みやこホテル(参宮橋:19560304)

(5)暖房

(こたつ)

「温かなコタツを用意して」(紫雲荘:五反田:1953年9月)

「全室おこたの用意が出来ました」(夕月荘:大塚:1953年9月)

夕月荘(大塚:19540305k) ホテルしぐれ荘(大森・19550213)

(スチーム暖房)

「スチーム暖房完備」(ホテル・スワニー:高田馬場:1953年3月)

「冬知らぬ スチーム暖房」(みやこホテル:参宮橋:1954年11月)

「初夏の宿 スチーム暖房」(山のホテル:渋谷:1954年12月)

「各部屋スチーム暖房」(かすみ荘:千駄ヶ谷:1955年2月)

「全館スチーム暖房 お部屋は小春の暖かさ」(白樺荘本館:千駄ヶ谷:1956年1月)

山のホテル(渋谷:19541207)

みやこホテル(参宮橋:19550213)

暖房は、炬燵からスチーム暖房へという流れ。スチーム暖房の初見は1953年春で、1955~56年の冬にはかなり普及した様子がうかがえる。

(6)冷房

(扇風機)

「各室、離家式 電話、扇風機付」(御苑荘:千駄ヶ谷:1953年9月)

「各室バス付 扇風機」(山のホテル:渋谷:1954年8月)

紅屋(池袋:19540813k) 富士見荘(新宿区役所通り:19550819k)

(クーラー)

「涼味みなぎる 完全冷房店」(富士見荘:新宿区役所通り:1955年7月)

「完全冷房」(玉荘:千駄ヶ谷:1956年7月)

冷房は、扇風機からクーラーへという流れだが、暖房に比べると転換は遅い。「冷房」の広告上の初見は、1955年夏の新宿「富士見荘」。他にも千駄ヶ谷の高級旅荘「玉荘」のみ。普及は1960年代になってからと思われる。

(7)風呂

(形状)

「岩風呂」(福住:鶯谷)(やまと:桐ケ谷)(可悦:高田馬場)(大洋:渋谷)(天竜:大井町)(高津ホテル:高津)(ホテル赤坂:赤坂)(葵:大塚)(寿美吉:大塚)(緑風園:池上石川台)(福田屋:登戸)(トキワホテル:日暮里)(みやこ:目白)

「岩戸風呂」(東洋荘:渋谷)(のぼりと館:向ケ丘遊園前)

「穴風呂」(緑風園:池上石川台)

「滝風呂」(すずきや:代々木)(大洋:渋谷)(白梅:船橋)(洗足池旅館:池上洗足)

「寝風呂」(藤よし:駒込)

「寝台風呂」(筑波旅館:恵比寿)

「舟風呂」(東洋荘:渋谷)

「水族館付き舟風呂」(黒岩荘:渋谷)

「屋形風呂」(川梅:蒲田)

「数寄屋風呂」(鶴栄:大塚)

「数寄屋造りのロマンス風呂」(城北閣:池袋)

「瓢箪風呂」(二幸:渋谷)

「扇風呂」(東芳閣:池袋)

「末広風呂」(香川:大塚)

「ダルマ風呂」(夕月荘:大塚)

「鏡風呂」(川梅:蒲田)(利女八:阿佐ヶ谷)(天竜:大井町)

「大理石風呂」(菊富士松韻亭:原宿)

「大理石のパール風呂」(藤よし:駒込)

「風趣あふれる京の竈風呂」(御苑荘:千駄ヶ谷)

「むし風呂」(ピースホテル:大塚)

「スポンジ風呂」(ほていや:高田馬場)(のぼりと館:向ケ丘遊園前)

(立地)

「露天岩風呂」(深山荘:千駄ヶ谷)

「露天大岩風呂」(照の家:池上長原)

「若返り温泉 二階風呂」(加島屋旅館:川崎)

「階上ロマンス風呂」(旭:巣鴨)

「せせらぎの音にゆあみする優雅な川辺風呂」(大都:大井町)

(香り)

「レモン風呂」(白樺荘別館:千駄ヶ谷)(湯島荘:湯島)

「香水風呂」(高田旅館:渋谷)(飛龍閣:渋谷)(蓬莱:上野桜木町)(目白山手ホテル:目白)

「香気漂う丁子風呂」(あおば荘:白山)

「松葉風呂」(松実園:千駄ヶ谷)

(添加)

「牛乳風呂」(みやこ:新宿)(小梅荘:五反田)

「薬湯」(高津ホテル:高津)

「ホルモン風呂」(しぐれ荘:大森)

「ホルモン入葉緑素風呂」(ふじた:鵜の木)

「珪藻土入りのお風呂」(いずみ:池袋)

(数)

「二十五の湯殿」→「三十の湯殿」→「三十五の湯殿」(みやこホテル:参宮橋)

「八つの御風呂」(みすず:渋谷)

「七ツのお湯が溢れている」(山王温泉ホテル:大森)

(実態不明)

「ヨーマ風呂」(川梅:蒲田)

「金魚風呂」(きりしま:代々木)

「孔雀風呂」(永好:渋谷)

「虹風呂」(はなぶさ新館:原宿)

「ローマ風呂」(東芳閣:池袋)

「豪華なフランス風呂」(鶴栄:大塚)

「情緒あふれる浅妻風呂」(音羽:蒲田)

「ロマンス風呂」(菊半旅館:渋谷神泉)(美鈴:巣鴨)(緑風園:池上石川台)

『愛の空間』が注目しているように、風呂は、旅館にとって誘客の「目玉」であり、風呂がない家庭が多い時代の利用者にとって大きな魅力だった。広告文には実に多彩な「風呂」が現れる。岩風呂、滝風呂、鏡風呂、蒸し風呂、舟風呂、寝風呂などの形状、香水風呂、丁子風呂、レモン風呂など香り付けをしたと思われるもの、牛乳風呂、ホルモン風呂、葉緑素風呂、珪藻土風呂などなにかを添加して美容効果をねらったもの、やたらと数を増やした挙句、火事を出したホテル。一方、ロマンス風呂、虹風呂、金魚風呂、孔雀風呂など実態がよくわからないものもある。

岩風呂:やまと 滝風呂:洗足池旅館

(桐ケ谷:19540306) (池上洗足池:19531020)

滝風呂:よしみ 露天大岩風呂:照の家

(蒲田:19540813k) (池上長原:19540730k)

大岩風呂:登戸館 特に特徴のないタイル風呂:桂

(向ケ丘遊園前:19570505) (大塚:19540319k)

謎の「ヨーマ風呂」:川梅

(蒲田:19560621)

6 その立地

水辺や高台など地理的な特長、森、川、池、山などの自然のイメージを強調する広告も多い。

(1)森

「御苑の森かげに七彩の湯湧き出づる」(南風荘:千駄ヶ谷)

「鬱蒼と茂った千駄ヶ谷の森に囲まれた閑静な憩の宿」(松実苑:千駄ヶ谷)

「外苑の森に囲れた静かな皆様のお宿」(かなりや:代々木)

「緑の森 静かなお部屋」(まつかさ:千駄ヶ谷)

「目黒の森に囲まれた静かな皆様のお宿」(菊富士ホテル:目黒)

「新宿の自然境」(とみ田:新宿駅南口)

「森」は、新宿御苑や神宮外苑に隣接する千駄ヶ谷、代々木エリアの旅館に多くみられ、静寂・閑静がイメージ化される。さらに都会の俗塵を離れた自然も・・・。

まつかさ(千駄ヶ谷:19541023k) とみ田(新宿駅南口:19530731)

(2)水辺・川

「浜町河岸」(矢の倉ホテル:日本橋浜町)←隅田川

「江戸情緒豊かな隅田河畔で!」(龍村:浅草)←隅田川

「静かな川辺の宿」(杵屋:錦糸町)←堅川

「TOKYOのセーヌのほとり」(東京スターホテル:銀座)←築地川

「情緒豊かな神田川畔のお宿」(白:秋葉原)←神田川

「せせらぎの音にゆあみする優雅な川辺風呂」(大都:大井町)←立会川

「多摩川畔の静かな別荘」←多摩川(高津ホテル:高津)←多摩川

「多摩川の四季に眺める二子橋玉川堤」(幸林:二子新地)←多摩川

「多摩川の涼風が誘う」(新雪:登戸)←多摩川

「水辺・川」は、隅田川と多摩川が中心。神田川、築地川はともかく、堅川や立会川になると「川」の風情を感じるのは難しいのではないか。立会川の「せせらぎの音」はいかにも誇大広告。東京の川辺が「風流」なイメージを保てた最後の時代か。1960年代に高度経済成長期になると、川の汚濁と悪臭がひどくなり、川の埋め立て(築地川)や暗渠化(立会川)が進行する。

龍村 大都

(浅草:19570713) (大井町:19550410)

新雪(登戸:19570823)

(3)水辺・池

「新宿十二社池ノ上」(浮世荘:新宿十二社)

「涼風をさそう池畔の荘」(ホテル・スワニー:高田馬場)

↑ どこの池? 調べたが近隣に池はない。もしかして庭の池?

「上野不忍池畔」(かりがね荘:上野)

「静かな洗足池畔」(翠明館:池上洗足池)

「思い出の洗足池 静かな池畔の宿」(やくも:池上洗足池)

「池畔の幽緑境」(洗足ふじや:池上北千束)

「水辺・池」は、洗足池(大田区)、不忍池(台東区)、十二社弁天池(新宿区、1968年埋め立て、消滅)など。高田馬場の池は不明。とくに現在は住宅地に囲まれている洗足池が郊外の行楽地として機能していたことが興味深い。

かりがね荘(上野:19561201) やくも(池上洗足池:19521007)

翠明館(池上洗足池:19530204)

(4)水辺?・水族館

「自慢の新しい水族館付き(黒岩荘:渋谷)」

なぜ「水族館」が・・・、正直言ってよくわからない。

(5)高台

「新宿歌舞伎町高台」(小町園:新宿歌舞伎町)

「高台の静けさ」(東京ホテル:新宿区役所通り)

「見晴らしのよい高台」(大洋:渋谷)

「渋谷の高台」(高田旅館:渋谷)

「高台閑静 眺望渋谷随一!」(平安楼:渋谷)

「断崖上の三層楼」(三平:渋谷)

「大塚駅北口高台」「眺望絶佳」(式部荘:大塚)

「国電田端駅高台」(清風荘:田端)

「国電日暮里駅高台西口」(喜久屋:日暮里)

「高台」の立地を強調する広告も多い。特に渋谷は道玄坂や桜丘町のように坂上、高台に「連れ込み旅館」が多く立地する。また大塚・田端・日暮里は台地と低地を分ける崖線の上に立地するものが多い。いずれも、閑静さ、眺望の良さを特長にしている。高台の立地は、次の時代の「ラブホテル」の集中域、新宿歌舞伎町二丁目、渋谷円山町、湯島などに引き継がれる。

夕月荘(大塚:19541023k)

三平(渋谷:19571004) 式部荘(大塚:19560607))

(6)山・山荘

「山の中から水の音 滝の音 渓渡るせせらぎ すずしさよ」

(みやこホテル:参宮橋)

「軽井沢の元祖」「東京にある軽井沢」(旅館富士見荘:新宿区役所通り)

「静かな山荘の離れ」(ホテル ニューフジ:渋谷)

「丘の離れ、都会の山荘」(山のホテル:渋谷)

「都心の山荘」(平安楼:渋谷)

「趣味の山荘」(強羅ホテル:五反田)

「広大な芝生に立つ山荘風のホテル」(若宮荘ホテル:神楽坂)

「ロマンな憩いの山荘」(ホテル赤坂:赤坂見附)

「城南の箱根 山林峡谷 2千坪に点在する離れ家」(緑風園:池上石川台)

「東京の箱根 もずの声 ここは都のなかか 山の里」(緑風園:池上石川台)

山の手エリアには「山・山荘」のイメージを強調する広告が多い。中には軽井沢(長野県)や箱根(神奈川県)などの高級別荘・山荘とイメージを重ねているものもある。

「東京にある軽井沢」富士見荘(新宿区役所通り:19550721)

山荘のイメージ「ホテル ニューフジ」(渋谷:19540508)

山のホテル(渋谷:19550702) 緑風園(池上石川台:19570130)

7 そのイメージ

「連れ込み旅館」の広告は、集客のために様々イメージを作り出している。それは,良く言えば豊かなイメージの喚起であるが、悪く言えばイメージの捏造であり、現代の感覚(法規)からしたら、誇大広告の批判を免れない。

(1)温泉偽装・温泉詐称・有名温泉への仮託

「東京唯一の天然温泉」(山水荘:亀戸) ← 「亀戸温泉」は実在

↓ 以下はずべて偽装・詐称

「温泉ホテル」(ホテル自由ヶ丘:自由ヶ丘)

「山王温泉ホテル」「温泉情緒」(山王温泉ホテル:大森)

「地下温泉」(二幸:渋谷)

「渋谷にも温泉出現」(菊半旅館:渋谷神泉)

「都心の温泉郷」(あぽろ旅館:九段下)

「銀座温泉 憩いの出湯」(せきれい荘:銀座)

「不忍温泉」(かりがね荘:上野)

「鶯谷温泉」(福住・鶯谷)

「巣鴨温泉」(三晴:巣鴨)

「東郷台温泉」(はなぶさ新館:原宿)

「温泉気分」「湯湧き出ずる」などのように文章の雰囲気で温泉イメージを喚起する広告は多い。さらに「銀座温泉」「鶯谷温泉」「(上野)不忍温泉」「巣鴨温泉」「(大森)山王温泉」「(原宿)東郷台温泉」など、明らかな温泉を詐称する旅館もある。

当時の法律(1948年7月10日制定の「温泉法」)では、温泉は源泉温度25度以上で有効な成分をもつもの、とされており、東京区部にはそれに適合する温泉はなかった。ただし、城南地区(港区、大田区、品川区、世田谷区など)には「黒湯」と呼ばれる25度以下だが有効成分を含む「鉱泉」が分布する。

山水荘 山王温泉ホテル

(亀戸:19530204)(大森:196560222)

あぽろ旅館 せきれい荘

(九段下:19541219)(銀座:19550702)

福住

(鶯谷:19560107)

(有名温泉地への仮託)

「都内で湯河原の気分を!」(芳川:市ヶ谷新見附)

「熱海」(熱海:池上洗足池)

「京浜の熱海」(東横ホテル:武蔵小杉)

「京浜の箱根」(菊家ホテル:武蔵小杉)

「東京の箱根」(富士屋ホテル:代々木)

「郊外の箱根」(錦:高井戸)

「城北の箱根」(荒川荘:三河島)

「城南の箱根」「東京の箱根」(緑風園:池上石川台)

「箱根気分を上原で」(鶴家:代々木上原)

「新箱根」(新箱根:板橋)←方向が違う!

「タッタ30分で箱根の気分」(いずみ荘:大宮)←方向が違う!

「強羅ホテル」(強羅ホテル:五反田)

「渋谷の衣川(鬼怒川)」(黒岩荘:渋谷)

「城北の水上」(目白文化ホテル:目白)

「九州の地 別府温泉を偲ばせる」(別府:代々木)

「東京の谷間 幽境霧島を偲ぶ閑静さ」(きりしま:代々木)

温泉偽装・詐称との関連で、「城南の箱根」「京浜の熱海」のように、箱根(神奈川県)、熱海(静岡県)、湯河原(神奈川県)、水上(群馬県)、鬼怒川(栃木県)、別府(大分県)、霧島(鹿児島県)などの有名温泉地とイメージを重ねる広告が見られる。

とくに箱根温泉は人気で、城北(三河島)、城南(石川台)などあちこちに「箱根」があった。中には板橋のように明らかに方向が違うものも。東急東横線の武蔵小杉などは「京浜の熱海」と「京浜の箱根」と「いったいどっちなんだ?」と言いたくなる。さらに、有名温泉地をそのまま旅館の名にしたものもあり、五反田には「強羅温泉」が、洗足池には「熱海」が、代々木には「別府」「きりしま」があった。

荒川荘 緑風園

(三河島:19541113)(池上石川台:19521007)

東横ホテル 菊家ホテル

(武蔵小杉:19561205)(武蔵小杉:19540302)

黒岩荘 別府

(渋谷:19570204) (代々木:19550109)

ホテルきりしま

(代々木:19570130)

(2)温泉マークの使用

典型的な温泉マーク

熱海(池上洗足池:19530403k) 多ま木(新宿:19530918k)

デザイン化された温泉マーク

大久保ホテル(新大久保・大久保:19550115)

ホテル明光(品川:19530925k)

広告文での温泉マークの使用は、1953年が多く、1954年半ばまででほぼ納まる(例外は1955年3月の「川梅」)。1955年4月以降の使用例は見られない。当時、温泉マークの乱用が問題視されており、1954年半ば頃に、なんらかの規制(自粛)が行われた可能性が高い。

(3)なぜか南国(椰子の木、ラクダ)

なぜか、南の国のイメージを絵にしている広告が2つある。モチーフはいずれもラクダと椰子の木。

「南風荘」は、その名称からだろう。「エデン」の園は、アルメニア付近にあてるのが通説で、エジプトではないと思う。

南風荘(千駄ヶ谷:19530731) エデンホテル(目白:19531016k)

(4)文化人・インテリ・旧華族

「文化人好みの画廊スタイル」(強羅ホテル:五反田)

「モダンクラッシックの文化人スタイル」(ホテル山王:渋谷)

「インテリ層の憩の宿」(ホテルおしどり:大森)

「旧徳大寺公邸です」(光雲閣:代官山)

「文化人」「インテリ」を強調した広告が散見され、ターゲットにした顧客層がうかがえる。

『愛の空間』には、戦後の社会変動や財産税などで手放された「没落階級の屋敷を再利用したものが多かったらしい」と記されているが、広告から確認できるのは、渋谷区代官山の徳大寺公爵邸を転用した「光雲閣」のみ(現在も同地に「光雲閣ビル」がある)。

強羅ホテル ホテル山王ホテル

(五反田:19560730) (渋谷:19540728)

おしどり(大森:19560607)

光雲閣(代官山:19540428)

8 「連れ込み旅館」の機能 ―むすびに代えて―

「連れ込み旅館」は、その立地や設備からして、庶民(と言っても、貧困層ではなく中間層)にとって、日常を離れた特別な場だった。

その背景には、戦後の混乱期から抜け出し、飢える心配こそなくなったものの、狭い家に住み、ほとんどの家にテレビや冷暖房(クーラー、スチーム)はなく、多くの家に風呂や電話がない住環境がベースにある。

つまり、「連れ込み旅館」は、日常の延長上のワンランク、ツーランク上の住環境を一時であっても手に入れ、Sexを楽しむ場所だった。

ここで重要なのは、日常の延長上であることだ。「数寄屋造り」にしろ「離れ家」にしろ、「連れ込み旅館」はあくまでも和風の贅沢環境であり、豪華なベッドがあるような洋風の住環境ではなかった。おそらく、当時の日本人カップルは、まだベッドでは落ち着いてSexができなかったのではないだろうか。

「連れ込み旅館」の(1室2人)休憩400~500円、泊り800~1000円という料金は、約15倍すると現代の貨幣価値に近づく。つまり、休憩6000~7500円、泊り12000~15000円ということになり、けっして安くはない。それだけの価値があったということだ。

あるいは、箱根や熱海の温泉に2人で旅行したくても、金銭的・状況的に難しいカップルにとって、疑似的であっても「連れ込み旅館」で温泉気分を楽しみことは、十分にお金を払う価値があることだったと思う。

ところが、1960年代後半、日本社会が高度経済成長期に入り、住環境の改善が進み、また生活の洋風化が進むと、「連れ込み旅館」を支えていた背景が変化してくる。

中間層の多くの家にお風呂が備えられ、電話やテレビが設置され、裕福な家には床の間・床柱のある数寄屋造り風の和室が設けられ、そこが夫婦の寝室になる。

そうなると、和風の特別な環境(Sexの場)である「連れ込み旅館」の意味が薄らいでいく。そして、次の時代(1970年代)のカップルが求めるのは、洋風な特別な環境(Sexの場)になる。

「連れ込み旅館」から「ラブホテル」への「進化」はそうして進行していった。

【備考】

広告図版の8桁の数字は、掲載年月日を示す。

末尾にkがついているのは『日本観光新聞』、他はすべて『内外タイムス』。

【文献】

梶山季之『朝は死んでいた』(文藝春秋、1962年)←小説

佐野 洋『密会の宿』

(アサヒ芸能出版、1964年、 『講談倶楽部』連載は1962年、後に徳間文庫、1983年)←小説

保田一章『ラブホテル学入門』(晩聲社、ヤゲンブラ選書、1983年)

花田一彦『ラブホテル文化誌』(現代書館、1996年)

井上章一『愛の空間』(角川選書、1999年)

鈴木由加里『ラブホテルの力 ―現代日本のセクシュアリティ―』(廣済堂ライブラリー、2002年)

金 益見『ラブホテル進化論』(文春新書、2008年)

金 益見『性愛空間の文化史』(ミネルヴァ書房、2012年)

【追記】

2020年5月5日 「データベース」の改訂に伴い、データを修正。

【ブックレビュー】「LGBTをめぐる出版状況」(『ジェンダー研究21』第7号) [論文・講演アーカイブ]

2018年3月13日(火)

早稲田大学ジェンダー研究所の紀要『ジェンダー研究21』第7号(2018年1月)に寄稿したLGBTについての定期刊行物と学術書のレビューです。

日本でLGBTムーブメントが起こった2012年以降、2017年秋までを範囲として、できるだけ網羅的に記述したつもりです。

LGBTについて学ぼうとする方のご参考になれば幸いです。

----------------------------------------------

LGBTをめぐる出版状況

三橋 順子

はじめにーLGBTとはー

LGBTとは性的に非典型な主な4つのカテゴリーの英語の頭文字を合成したものである。Lはレズビアン(Lesbian:女性同性愛者)、Gはゲイ(Gay:男性同性愛者)、Bはバイセクシュアル(Bisexual:両性愛者)、Tはトランスジェンダー(Transgender:性別越境者)を表す。

本来、性的に非典型な人々が共通の政治・社会的課題に立ち向かう際の連帯を示す概念で、最初からLGBTというカテゴリーやコミュニティがあるわけではない。ところが、この言葉が日本に輸入されたときに、意味が微妙にずれてしまい、LGBTという人がいるかのような使い方がされるようになってしまった。たとえば、マスメディアに見られる「LGBT男性」「LGBT女性」という用法はあきらかに誤りだ。また「LGBT活動家」というのも首を傾げる。なぜなら1人の人間がL・G・Bを兼ねることは不可能だからだ(L・G・BとTは兼ねられる)。

それはともかく、近年、日本社会でLGBTへの注目が急速に高まっていることは間違いない。それにともなってLGBTに関連する出版が急増している。本稿は、そうした状況を概観することで、LGBTをめぐる諸問題に関心をもつ人たちへのささやかな案内になればと思う。

最初に定期刊行物の「LGBT特集」の状況について分析し、次にLGBT関連の学術系書籍を紹介する。

1 定期刊行物の「LGBT特集」

近年の定期刊行物の「LGBT特集」を、国立国会図書館の検索機能(NDL-OPAC)で拾い出して、分野別に分類して時系列的に並べてみた。もちろん、拾い漏れはあると思うし、特集になっていない重要な論考もあると思うが、一応の傾向は見えてくると思う。

2012年(2)経済2

2013年(0)

2014年(2)人権1 報道1

2015年(10)労働3 経済2 人権2 労務管理1 教育1 思想1

2016年(16)法律・司法5 経営3 医療・心理3 金融2 労働1 教育1 文芸1

2017年(11)労働2 法律・司法2 総合2 労務管理1 教育1 生活1 女性運動1 社会問題1

まず、指摘しておかなければならないのは、2012年夏に今回の「LGBTブーム」に火を着けたのが『週刊ダイヤモンド』(「国内市場5.7兆円 『LGBT市場』を攻略せよ!」)と『東洋経済』(「知られざる巨大市場 日本のLGBT」)の2つの経済誌だったということだ。つまり、今回の「LGBTブーム」は人権意識(社会的平等)に根差して始まったものではなく、経済的需要・思惑が先行して始まったということである。ライバル関係にある二大経済誌がまったく同時に特集を組んだのは偶然とは思えない。背後に何か大きな意図があった(誰かが仕掛けている)ことを思わせる。

しかし、経済誌が着火したものの、すぐには燃え上がらず、2013年は特集を組んだ定期刊行物は皆無、2014年も報道系、人権系各1誌だけで、火は燻(くすぶ)った状態だった。

それが、2015年夏から一気に燃え上がり、10誌が特集を組む。これは明らかに同年6月にアメリカ連邦最高裁が同性婚を認めないのは違法という決定を下したことがきっかけになっている。注目すべきは、2015年に特集を組んだのは、労働、労務管理関係の定期刊行物が多かったことだ(計4誌)。たとえば労務行政研究所の『労政時報』3892号(「新たな人事課題として認識され始める LGBT」)や労働開発研究会の『季刊労働法』251号(「LGBTと労働法」)などが出た。

これは、経済誌の『日経ビジネス』が「究極のダイバーシティー:LGBTあなたの会社も無視できない」という特集を組んだことでわかるように、これまで長い間、LGBTの存在を無視してきた日本企業が、LGBTの顕在化に「危機感」を抱き始めた結果だと思う。2000年代初頭の「性同一性障害ブーム」の時に、労務管理系の刊行物の動きが意外に早かったことを思い出す。

学術的には、『現代思想』(青土社)10月号が「LGBT―日本と世界のリアル」という特集を組み、L・G・B・T全分野にわたって、ほとんどが当事者性をもつ執筆者による24本の論考が並ぶさまはまさに壮観だった。『現代思想』がこの分野の特集を組むのは、1997年5月臨時増刊号(レズビアン/ゲイ・スタディーズ)以来18年ぶりのことだった。その18年の空白は1990年代の「クィア・ムーブメント」が頓挫して以降、日本の性的マイノリティの運動の長い停滞を表していると思う。

-21026.jpg)

2016年になると、火はますます盛大に燃え盛り、なんと16誌が特集を組む。まず、春から夏にかけて経営誌・金融誌の特集が続く(計5誌)。たとえば、経営倫理実践研究センターの『経営倫理』82号(「LGBTと経営倫理」)や金融財政事情研究会の『ファイナンシャル・プラン』7月号(「知らないではすまされない LGBTの話」)などがある。正直言って、LGBTと金融がどう関わるのか、よくわからない。Tには優秀なトレーダーが何人かいるのは知っているが、金融トレードの場では別にLBGTだからといって特別扱いされるわけはないだろう。

夏になると法律・司法系誌の特集が連続する(計5誌)。日本司法書士会連合会の『月報司法書士』7月号(「セクシュアル・マイノリティ~その先の多様化社会を見つめて~」)、『法律のひろば』(ぎょうせい)7月号(「セクシュアル・マイノリティへの現状と課題解決に向けて」)、日本司法書士会連合会の『月報司法書士』7月号(「セクシュアル・マイノリティ : その先の多様化社会を見つめて」)、日本弁護士連合会の『自由と正義』8月号(「LGBTと弁護士業務」)などが出て、先行していた経済的視点にようやく人権的な視点が追いついてきた。

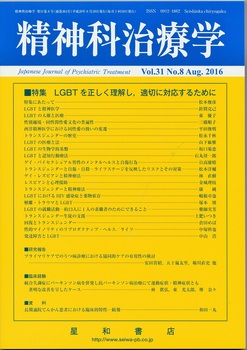

さらに注目すべきは、これまでなかった医療・心理系誌の特集が現われることだ(計3誌)。まず『精神療法』(金剛出版)2月号(「セクシュアル・マイノリティ(LGBT)への理解と支援」)、続いて『精神科治療学』(星和出版)8月号(「LGBTを正しく理解し、適切に対応するために」)、そして『こころの科学』(日本評論社)9月号(「LGBTと性別違和」)が出た。

とくに精神医学の専門誌がLGBTを特集することには、かつて同性愛が精神病として抑圧され、そこからの脱却(脱病理化)に長く苦しい闘いを強いられたこと、性別の移行を望む人たちは今なお精神疾患の軛(くびき)のもとにあることなどを考えるといささか危惧もあった。しかし、結果的には、それらの経緯を踏まえた有益な論考が多かった。

2017年は11誌で、10月までの途中集計ではあるが、2016年に比べてやや勢いが落ちたように見える。また、特集の内容にはかなり変化が見られる。それは、これまで注目されていなかったLGBTブームの「影」の部分への着目だ。まず、そのものズバリの『世界』(岩波書店)5月号(「〈LGBT〉ブームの光と影」が出て、アジア女性資料センターの『女たちの21世紀』90号(「LGBT主流化の影で」)、『AERA』2017年6月12日号(「LGBTブームという幻想:虹のふもとにある現実」)と続いた。さらに青少年問題研究会の『青少年問題』668号(「LGBTとは」)が社会問題の視点で特集を組んだ。華やかなブームの「影」で、LGBTをとりまく厳しい現実への注目は、LGBTの問題の本質が経済需要ではなく人権・社会問題であることを改めて確認する意味で重要だと思う。

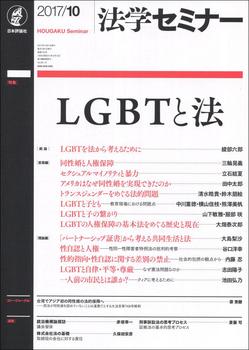

法律・司法系誌は前年に引き続き活発で、『刑事弁護』(現代人文社)89号(「セクシュアルマイノリティの刑事弁護」)、『法学セミナー』(日本評論社)10月号(「LGBTと法」)が出た。とりわけ後者は14本の論考が並ぶ重厚な特集になっている。

このほか、印刷媒体でないインターネット・マガジンにもLGBT関係の記事が増えている。とりわけ「BuzzFeed Japan」「ハフィントンポスト(日本版)」「ニューズウィーク(日本版)」など外資系にその傾向が顕著だ(と言うか、本体ではそれが当然)。

通時的に見ると、中には内容が伴わないブーム便乗の特集もあるように思うが、これだけ多くの定期刊行物がLGBTを特集した意味は大きい。一過性のブームではなく、日本社会にLGBT問題への関心をしっかり根付かせることができるかどうか、今がまさに正念場だと思う。

2 LGBT関連の学術系書籍

LGBTブームが起こった2012年頃以降、数多くのLGBT関連の書籍が出版されている。ここでは学術系の書籍を中心に概観してみたい。

(1)L(レズビアン)

明治から昭和戦前期の女性間性愛の歴史をまとめた赤枝香奈子の大著『近代日本における女同士の親密な関係』(角川学芸出版、2011年)以来、社会史研究にはあまり目立った進展がない。当事者性に乏しい私が「日本におけるレズビアンの隠蔽とその影響」(小林富久子ほか編『ジェンダー研究/教育の深化のためにー早稲田からの発信』彩流社、2016年)を書いたのも、そうした研究状況が背景にある。

「日本におけるレズビアン・ミニコミ誌の言説分析 ―1970年代から1980年代前半まで」(『和光大学現代人間学部紀要』10号、2017年)など昭和戦後期以降のレズビアン・コミュニティの形成過程の分析を積み重ねている杉浦郁子の研究が一書にまとまるのが待たれる。

堀江有里『レズビアン・アイデンティティーズ』(洛北出版、2015年)レズビアンであることをベースに思索を深める。とりわけ「『反婚』思想/実践の可能性」は、「家族」制の拡大が新たな排除につながらないか、単純な同性婚推進論に疑問を提起する。

パリで国際同性婚をした牧村朝子の『百合のリアル』 (星海社新書 2013年) はレズビアンの現実を語る。

また、レズビアン活動家たちのトークを収録した『日本Lばなしー日本のレズビアンの過去・現在・未来をつなぐ』(パフスクール、2017年)は私家版ながら資料として貴重だ。

(2)G(ゲイ)

2000年代に入って、風間孝・河口和也『同性愛と異性愛』(岩波新書、2010年)がある程度で長らく停滞が続いていたが、近年、一気に活況を呈してきた。とりわけゲイ・コミュニティの本格的な分析がようやく現れたことは、うれしい。

森山至貴『「ゲイコミュニティ」の社会学』(勁草書房、2012年)は、ゲイ・コミュニティにおける「つながり」に着目し、「ついていけなさ」=「つながりの困難」を社会学的に分析する。かなり難解だが、一般的にはコミュニティを形成する力であるはずの「つながり」を、逆機能的にとらえた点で画期的。

新ケ江章友『日本の『ゲイ』とエイズーコミュニティ・国家・アイデンティティ』は、1980年代以降、ゲイ世界の深刻な課題であったHIV感染/エイズ問題研究の到達点を示す。

砂川秀樹『新宿二丁目の文化人類学 ―ゲイ・コミュニティから都市をまなざす』(太郎次郎社エディタ、2015年)は、文化人類学の手法で新宿二丁目のゲイ・コミュニティを分析していて都市論に結び付けた点も興味深い。ただ、2008年提出の博士論文ほぼそのままで、その後の研究の進展が参照されていないのが惜しまれる。

三成美保編著『同性愛をめぐる歴史と法 ―尊厳としてのセクシュアリティ』 (明石書店、2015年)は、性的指向の自由は人間の尊厳にかかわる人権という観点に立った多角的な8本の論考からなる論集。

フレデリック・マルテル『現地レポート 世界LGBT事情 ―変わりつつある人権と文化の地政学』(岩波書店、2016年)は、フランスのジャーナリストによる2013年に刊行された大著『Global Gay』の全訳で、約8年にわたって世界52カ国を取材したリアリティと情報量は圧倒的。日本版では2016年前半までを視野に入れた増補がなされていて、世界各地の「ゲイ革命」の現状を知ることができる。と同時に日本のゲイ運動が世界の潮流から取り残されている状況もわかる。

前川直哉『〈男性同性愛者〉の社会史―アイデンティティの受容/クローゼットへの解放』(作品社、2017年)は、昭和期、とりわけ戦後の同性愛者の歩みを収資料に基づいて丁寧にたどった力作。資料として収集したいわゆる「変態雑誌」、「男性同性愛同人誌」の書誌研究としても有益。前著『男の絆―明治の学生からボーイズ・ラブまでー』 (筑摩書房、2011年)と合わせて、男性同性愛者の社会史研究を大きく進展させた。

-7f528.JPG)

このほか、クレア・マリィ『「おネエことば」論』(青土社、2013年)は、男性同性愛者に特徴的な「おネエことば」のジェンダー言語学的な分析だが、対象がテレビ・メディアを中心としており、ゲイ・コミュニティにおける一次的な使用例の分析に乏しいのが残念だが、ゲイ・コミュニティの深部に入れない女性研究者にそれを望むのは酷か。牧村朝子『同性愛は「病気」なの? 僕たちを振り分けた世界の「同性愛診断法」クロニクル』 (星海社新書、2016年) は同性愛の病理化の歴史をわかりやすくたどる。

また「いわゆる淫乱旅館について」(井上章一・三橋順子編著『性欲の研究・東京のエロ地理編』平凡社、2015年)、「戦後釜ヶ崎の周縁的セクシュアリティ」(『薔薇窗』26号、2015年、鹿野由行との共著)など、男性同性愛者の性愛の場である「ハッテン場」の歴史研究を精力的に進めている石田仁の研究が早く一書にまとまることを期待している。

(3)B(バイセクシュアル)

LGBTブームであるにもかかわらずバイセクシュアルの研究書は刊行されず、研究の真空地帯になっている。針間克己・平田俊明編著『セクシュアル・マイノリティへの心理的支援 ―同性愛、性同一性障害を理解する』(岩崎学術出版社 2014年)が言及している程度。

そんな状況の中で、青山薫「「『バイセクシュアル』である」と、いうこと」再考―「バイセクシュアル・アイデンティティ」の不可能性と可能性」(『現代思想』2015年10月号)は当事者性のある著者による貴重な成果。

バイセクシュアル研究の不振は世界的な傾向のようだが、日本においてはさらにその傾向が著しい。

(4)T(トランスジェンダー)

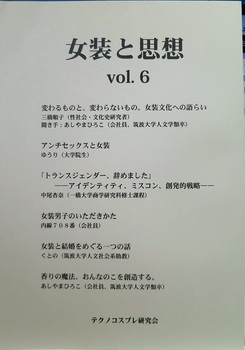

異性装の文化論は、三橋順子『女装と日本人』(講談社現代新書、2008年)、佐伯順子『「女装と男装」の文化史』(講談社新書メチエ、2009年)以降、停滞気味だったが、総合芸術誌の『ユリイカ』(青土社)2015年9月号が「男の娘ー”かわいい”ボクたちの現在」を特集した。さまざまな分野から数多くの論考が集まり、女装文化が現代日本にもしっかり受け継がれていることが確認できた。

.jpg)

服藤早苗・新實五穂『(アジア遊学)歴史のなかの異性装』 (勉誠出版、2017年)は、古今東西の異性装についての論考18本を収録し、トランスジェンダー文化の普遍性と多様性を知る上で有益。

長島淳子『江戸の異性装者(クロスドレッサー)たち―セクシュアルマイノリティの理解のために―』(勉誠出版、2017年)は近世史家による本格的な江戸時代の異性装研究。従来、日本の歴史学界はセクシュアル・マイノリティ的な存在に目を向けてこなかった傾向があるだけに画期的な著作。今後、さらなる異性装についての史料発掘が期待される。

佐々木掌子『トランスジェンダーの心理学―多様な性同一性の発達メカニズムと形成』(晃洋書房、2017年)は、臨床心理学の立場から性別移行とジェンダー・アイデンティティ(性同一性)の関係を、独自のスケールを用いて分析する。私のように数字に弱い者には歯ごたえがある内容だが、世界的な研究動向もしっかり把握していて得るものは大きい。また、これまで「性同一性障害」を論文名にすることが多かった著者が、書名を「トランスジェンダー」としたことも注目。「性同一性障害」に限定せずより広い範囲(たとえば「Xジェンダー」など)を包摂する概念として「トランスジェンダー」を選んだとのことだが、やはり時代の流れ(世界の潮流)を感じる。内分泌系の医学専門雑誌『ホルモンと臨床』(医学の世界社)が2017年秋に「内分泌科医が理解すべきトランスジェンダー」という特集を組んだのも、そうした流れだ。

その「性同一性障害」だが、2018年のWHO(世界保健機関)の疾患リストの改訂(ICD-11の施行)により、病名(疾患名)として完全に消えることがほぼ確定的となっている。同時に今まで性別の移行を望むことは精神疾患とされてきたが、その軛がようやく外れることになりそうだ(性別移行の脱精神疾患化)。

子どもの「性同一性障害」の第一人者である康純『性別に違和感がある子どもたちートランスジェンダー・SOGI・性の多様性』(合同出版、2017年)も、すでに「性同一性障害」を使っていない。「性同一性障害」を書名に掲げた学術書としては、エスノメソドロジーの手法で分析した鶴田幸恵『性同一性障害のエスノグラフィ―性現象の社会学』 (ハーベスト社 2009年)が最後になるかもしれない。

(5)その他

近年、「Xジェンダー」という言葉をしばしば聞くようになった。一見、英語のように思えるが、外国では通用しない和製英語で、gender queerに近い概念と言われていた。

LABELX編著『Xジェンダーって何? ―日本における多様な性のあり方』(緑風出版 2016年)は、初めてのXジェンダーの専論書。読んでみると、gender queerだけでなく、海外で言うgender-neutral(中性)、bi-gender(両性) A-gender(無性)、gender-fluid(不定性)、 Questioning(未確定)などを含み、内実はきわめて多様でとらえどころがない。

とらえどころがないのが「Xジェンダー」の特質という説もあるが、私は「こうあらねばならない」という規範性が強い「性同一性障害」概念から自分は外れていると感じている人たちが作りだした居場所だと考えている。世界でも稀なほど「性同一性障害」概念が広くかつ強く流布した日本で「Xジェンダー」概念が生まれた理由もそれで説明できる。

(6)LGBT

最後に、LGBT全体について。原ミナ汰・土肥いつき編著『にじ色の本棚 ―LGBTブックガイド』(三一書房、2016年)は、本稿では触れられなかった「古典」を数多く紹介している。ただ、紹介のレベルにばらつきがあるのが惜しまれる。

森山至貴『LGBTを読みとくークィア・スタディーズ入門』(ちくま新書 2017年3月)は、クィア・スタディーズの入門書。基礎的な理論から最近のLGBTの状況まで幅広く、そしてバランス良く論じていて、LGBTを学ぶのに最適・最新の書籍だと思う。ただ、Tの分野についてはやや感覚が古い気がする。日本のLGBTをめぐる状況の変化は早い。それを反映しながら改訂・増補をしていってほしい。

おわりに

1990年代の「クィア・スタディーズ」が挫折した後、2000年代の原野に1人立っているような寂々寥々たる状況を知る者にとっては、この数年のLGBT関連書籍の活況はまさに隔世の感がある。それでも、レズビアンやバイセクシュアルの研究は明らかに不足している。さらにはL・G・B・T以外のセクシュアリティ、たとえばAセクシュアル(無性愛)やパンセクシュアル(汎性愛)などはほとんど未開拓に近い。

私は非才に加えて研究者としてのスタートが遅く、日本におけるトランスジェンダー・スタディーズの細い道筋を切り拓くのが精一杯だった。今後、より才能に富んだ後進たちが豊かな学術研究の花を咲かせてくれることを心から期待している。

早稲田大学ジェンダー研究所の紀要『ジェンダー研究21』第7号(2018年1月)に寄稿したLGBTについての定期刊行物と学術書のレビューです。

日本でLGBTムーブメントが起こった2012年以降、2017年秋までを範囲として、できるだけ網羅的に記述したつもりです。

LGBTについて学ぼうとする方のご参考になれば幸いです。

----------------------------------------------

LGBTをめぐる出版状況

三橋 順子

はじめにーLGBTとはー

LGBTとは性的に非典型な主な4つのカテゴリーの英語の頭文字を合成したものである。Lはレズビアン(Lesbian:女性同性愛者)、Gはゲイ(Gay:男性同性愛者)、Bはバイセクシュアル(Bisexual:両性愛者)、Tはトランスジェンダー(Transgender:性別越境者)を表す。

本来、性的に非典型な人々が共通の政治・社会的課題に立ち向かう際の連帯を示す概念で、最初からLGBTというカテゴリーやコミュニティがあるわけではない。ところが、この言葉が日本に輸入されたときに、意味が微妙にずれてしまい、LGBTという人がいるかのような使い方がされるようになってしまった。たとえば、マスメディアに見られる「LGBT男性」「LGBT女性」という用法はあきらかに誤りだ。また「LGBT活動家」というのも首を傾げる。なぜなら1人の人間がL・G・Bを兼ねることは不可能だからだ(L・G・BとTは兼ねられる)。

それはともかく、近年、日本社会でLGBTへの注目が急速に高まっていることは間違いない。それにともなってLGBTに関連する出版が急増している。本稿は、そうした状況を概観することで、LGBTをめぐる諸問題に関心をもつ人たちへのささやかな案内になればと思う。

最初に定期刊行物の「LGBT特集」の状況について分析し、次にLGBT関連の学術系書籍を紹介する。

1 定期刊行物の「LGBT特集」

近年の定期刊行物の「LGBT特集」を、国立国会図書館の検索機能(NDL-OPAC)で拾い出して、分野別に分類して時系列的に並べてみた。もちろん、拾い漏れはあると思うし、特集になっていない重要な論考もあると思うが、一応の傾向は見えてくると思う。

2012年(2)経済2

2013年(0)

2014年(2)人権1 報道1

2015年(10)労働3 経済2 人権2 労務管理1 教育1 思想1

2016年(16)法律・司法5 経営3 医療・心理3 金融2 労働1 教育1 文芸1

2017年(11)労働2 法律・司法2 総合2 労務管理1 教育1 生活1 女性運動1 社会問題1

まず、指摘しておかなければならないのは、2012年夏に今回の「LGBTブーム」に火を着けたのが『週刊ダイヤモンド』(「国内市場5.7兆円 『LGBT市場』を攻略せよ!」)と『東洋経済』(「知られざる巨大市場 日本のLGBT」)の2つの経済誌だったということだ。つまり、今回の「LGBTブーム」は人権意識(社会的平等)に根差して始まったものではなく、経済的需要・思惑が先行して始まったということである。ライバル関係にある二大経済誌がまったく同時に特集を組んだのは偶然とは思えない。背後に何か大きな意図があった(誰かが仕掛けている)ことを思わせる。

しかし、経済誌が着火したものの、すぐには燃え上がらず、2013年は特集を組んだ定期刊行物は皆無、2014年も報道系、人権系各1誌だけで、火は燻(くすぶ)った状態だった。

それが、2015年夏から一気に燃え上がり、10誌が特集を組む。これは明らかに同年6月にアメリカ連邦最高裁が同性婚を認めないのは違法という決定を下したことがきっかけになっている。注目すべきは、2015年に特集を組んだのは、労働、労務管理関係の定期刊行物が多かったことだ(計4誌)。たとえば労務行政研究所の『労政時報』3892号(「新たな人事課題として認識され始める LGBT」)や労働開発研究会の『季刊労働法』251号(「LGBTと労働法」)などが出た。

これは、経済誌の『日経ビジネス』が「究極のダイバーシティー:LGBTあなたの会社も無視できない」という特集を組んだことでわかるように、これまで長い間、LGBTの存在を無視してきた日本企業が、LGBTの顕在化に「危機感」を抱き始めた結果だと思う。2000年代初頭の「性同一性障害ブーム」の時に、労務管理系の刊行物の動きが意外に早かったことを思い出す。

学術的には、『現代思想』(青土社)10月号が「LGBT―日本と世界のリアル」という特集を組み、L・G・B・T全分野にわたって、ほとんどが当事者性をもつ執筆者による24本の論考が並ぶさまはまさに壮観だった。『現代思想』がこの分野の特集を組むのは、1997年5月臨時増刊号(レズビアン/ゲイ・スタディーズ)以来18年ぶりのことだった。その18年の空白は1990年代の「クィア・ムーブメント」が頓挫して以降、日本の性的マイノリティの運動の長い停滞を表していると思う。

-21026.jpg)

2016年になると、火はますます盛大に燃え盛り、なんと16誌が特集を組む。まず、春から夏にかけて経営誌・金融誌の特集が続く(計5誌)。たとえば、経営倫理実践研究センターの『経営倫理』82号(「LGBTと経営倫理」)や金融財政事情研究会の『ファイナンシャル・プラン』7月号(「知らないではすまされない LGBTの話」)などがある。正直言って、LGBTと金融がどう関わるのか、よくわからない。Tには優秀なトレーダーが何人かいるのは知っているが、金融トレードの場では別にLBGTだからといって特別扱いされるわけはないだろう。

夏になると法律・司法系誌の特集が連続する(計5誌)。日本司法書士会連合会の『月報司法書士』7月号(「セクシュアル・マイノリティ~その先の多様化社会を見つめて~」)、『法律のひろば』(ぎょうせい)7月号(「セクシュアル・マイノリティへの現状と課題解決に向けて」)、日本司法書士会連合会の『月報司法書士』7月号(「セクシュアル・マイノリティ : その先の多様化社会を見つめて」)、日本弁護士連合会の『自由と正義』8月号(「LGBTと弁護士業務」)などが出て、先行していた経済的視点にようやく人権的な視点が追いついてきた。

さらに注目すべきは、これまでなかった医療・心理系誌の特集が現われることだ(計3誌)。まず『精神療法』(金剛出版)2月号(「セクシュアル・マイノリティ(LGBT)への理解と支援」)、続いて『精神科治療学』(星和出版)8月号(「LGBTを正しく理解し、適切に対応するために」)、そして『こころの科学』(日本評論社)9月号(「LGBTと性別違和」)が出た。

とくに精神医学の専門誌がLGBTを特集することには、かつて同性愛が精神病として抑圧され、そこからの脱却(脱病理化)に長く苦しい闘いを強いられたこと、性別の移行を望む人たちは今なお精神疾患の軛(くびき)のもとにあることなどを考えるといささか危惧もあった。しかし、結果的には、それらの経緯を踏まえた有益な論考が多かった。

2017年は11誌で、10月までの途中集計ではあるが、2016年に比べてやや勢いが落ちたように見える。また、特集の内容にはかなり変化が見られる。それは、これまで注目されていなかったLGBTブームの「影」の部分への着目だ。まず、そのものズバリの『世界』(岩波書店)5月号(「〈LGBT〉ブームの光と影」が出て、アジア女性資料センターの『女たちの21世紀』90号(「LGBT主流化の影で」)、『AERA』2017年6月12日号(「LGBTブームという幻想:虹のふもとにある現実」)と続いた。さらに青少年問題研究会の『青少年問題』668号(「LGBTとは」)が社会問題の視点で特集を組んだ。華やかなブームの「影」で、LGBTをとりまく厳しい現実への注目は、LGBTの問題の本質が経済需要ではなく人権・社会問題であることを改めて確認する意味で重要だと思う。

法律・司法系誌は前年に引き続き活発で、『刑事弁護』(現代人文社)89号(「セクシュアルマイノリティの刑事弁護」)、『法学セミナー』(日本評論社)10月号(「LGBTと法」)が出た。とりわけ後者は14本の論考が並ぶ重厚な特集になっている。

このほか、印刷媒体でないインターネット・マガジンにもLGBT関係の記事が増えている。とりわけ「BuzzFeed Japan」「ハフィントンポスト(日本版)」「ニューズウィーク(日本版)」など外資系にその傾向が顕著だ(と言うか、本体ではそれが当然)。

通時的に見ると、中には内容が伴わないブーム便乗の特集もあるように思うが、これだけ多くの定期刊行物がLGBTを特集した意味は大きい。一過性のブームではなく、日本社会にLGBT問題への関心をしっかり根付かせることができるかどうか、今がまさに正念場だと思う。

2 LGBT関連の学術系書籍

LGBTブームが起こった2012年頃以降、数多くのLGBT関連の書籍が出版されている。ここでは学術系の書籍を中心に概観してみたい。

(1)L(レズビアン)

明治から昭和戦前期の女性間性愛の歴史をまとめた赤枝香奈子の大著『近代日本における女同士の親密な関係』(角川学芸出版、2011年)以来、社会史研究にはあまり目立った進展がない。当事者性に乏しい私が「日本におけるレズビアンの隠蔽とその影響」(小林富久子ほか編『ジェンダー研究/教育の深化のためにー早稲田からの発信』彩流社、2016年)を書いたのも、そうした研究状況が背景にある。

「日本におけるレズビアン・ミニコミ誌の言説分析 ―1970年代から1980年代前半まで」(『和光大学現代人間学部紀要』10号、2017年)など昭和戦後期以降のレズビアン・コミュニティの形成過程の分析を積み重ねている杉浦郁子の研究が一書にまとまるのが待たれる。

堀江有里『レズビアン・アイデンティティーズ』(洛北出版、2015年)レズビアンであることをベースに思索を深める。とりわけ「『反婚』思想/実践の可能性」は、「家族」制の拡大が新たな排除につながらないか、単純な同性婚推進論に疑問を提起する。

パリで国際同性婚をした牧村朝子の『百合のリアル』 (星海社新書 2013年) はレズビアンの現実を語る。

また、レズビアン活動家たちのトークを収録した『日本Lばなしー日本のレズビアンの過去・現在・未来をつなぐ』(パフスクール、2017年)は私家版ながら資料として貴重だ。

(2)G(ゲイ)

2000年代に入って、風間孝・河口和也『同性愛と異性愛』(岩波新書、2010年)がある程度で長らく停滞が続いていたが、近年、一気に活況を呈してきた。とりわけゲイ・コミュニティの本格的な分析がようやく現れたことは、うれしい。

森山至貴『「ゲイコミュニティ」の社会学』(勁草書房、2012年)は、ゲイ・コミュニティにおける「つながり」に着目し、「ついていけなさ」=「つながりの困難」を社会学的に分析する。かなり難解だが、一般的にはコミュニティを形成する力であるはずの「つながり」を、逆機能的にとらえた点で画期的。

新ケ江章友『日本の『ゲイ』とエイズーコミュニティ・国家・アイデンティティ』は、1980年代以降、ゲイ世界の深刻な課題であったHIV感染/エイズ問題研究の到達点を示す。

砂川秀樹『新宿二丁目の文化人類学 ―ゲイ・コミュニティから都市をまなざす』(太郎次郎社エディタ、2015年)は、文化人類学の手法で新宿二丁目のゲイ・コミュニティを分析していて都市論に結び付けた点も興味深い。ただ、2008年提出の博士論文ほぼそのままで、その後の研究の進展が参照されていないのが惜しまれる。

三成美保編著『同性愛をめぐる歴史と法 ―尊厳としてのセクシュアリティ』 (明石書店、2015年)は、性的指向の自由は人間の尊厳にかかわる人権という観点に立った多角的な8本の論考からなる論集。

フレデリック・マルテル『現地レポート 世界LGBT事情 ―変わりつつある人権と文化の地政学』(岩波書店、2016年)は、フランスのジャーナリストによる2013年に刊行された大著『Global Gay』の全訳で、約8年にわたって世界52カ国を取材したリアリティと情報量は圧倒的。日本版では2016年前半までを視野に入れた増補がなされていて、世界各地の「ゲイ革命」の現状を知ることができる。と同時に日本のゲイ運動が世界の潮流から取り残されている状況もわかる。

前川直哉『〈男性同性愛者〉の社会史―アイデンティティの受容/クローゼットへの解放』(作品社、2017年)は、昭和期、とりわけ戦後の同性愛者の歩みを収資料に基づいて丁寧にたどった力作。資料として収集したいわゆる「変態雑誌」、「男性同性愛同人誌」の書誌研究としても有益。前著『男の絆―明治の学生からボーイズ・ラブまでー』 (筑摩書房、2011年)と合わせて、男性同性愛者の社会史研究を大きく進展させた。

このほか、クレア・マリィ『「おネエことば」論』(青土社、2013年)は、男性同性愛者に特徴的な「おネエことば」のジェンダー言語学的な分析だが、対象がテレビ・メディアを中心としており、ゲイ・コミュニティにおける一次的な使用例の分析に乏しいのが残念だが、ゲイ・コミュニティの深部に入れない女性研究者にそれを望むのは酷か。牧村朝子『同性愛は「病気」なの? 僕たちを振り分けた世界の「同性愛診断法」クロニクル』 (星海社新書、2016年) は同性愛の病理化の歴史をわかりやすくたどる。

また「いわゆる淫乱旅館について」(井上章一・三橋順子編著『性欲の研究・東京のエロ地理編』平凡社、2015年)、「戦後釜ヶ崎の周縁的セクシュアリティ」(『薔薇窗』26号、2015年、鹿野由行との共著)など、男性同性愛者の性愛の場である「ハッテン場」の歴史研究を精力的に進めている石田仁の研究が早く一書にまとまることを期待している。

(3)B(バイセクシュアル)

LGBTブームであるにもかかわらずバイセクシュアルの研究書は刊行されず、研究の真空地帯になっている。針間克己・平田俊明編著『セクシュアル・マイノリティへの心理的支援 ―同性愛、性同一性障害を理解する』(岩崎学術出版社 2014年)が言及している程度。

そんな状況の中で、青山薫「「『バイセクシュアル』である」と、いうこと」再考―「バイセクシュアル・アイデンティティ」の不可能性と可能性」(『現代思想』2015年10月号)は当事者性のある著者による貴重な成果。

バイセクシュアル研究の不振は世界的な傾向のようだが、日本においてはさらにその傾向が著しい。

(4)T(トランスジェンダー)

異性装の文化論は、三橋順子『女装と日本人』(講談社現代新書、2008年)、佐伯順子『「女装と男装」の文化史』(講談社新書メチエ、2009年)以降、停滞気味だったが、総合芸術誌の『ユリイカ』(青土社)2015年9月号が「男の娘ー”かわいい”ボクたちの現在」を特集した。さまざまな分野から数多くの論考が集まり、女装文化が現代日本にもしっかり受け継がれていることが確認できた。

.jpg)

服藤早苗・新實五穂『(アジア遊学)歴史のなかの異性装』 (勉誠出版、2017年)は、古今東西の異性装についての論考18本を収録し、トランスジェンダー文化の普遍性と多様性を知る上で有益。

長島淳子『江戸の異性装者(クロスドレッサー)たち―セクシュアルマイノリティの理解のために―』(勉誠出版、2017年)は近世史家による本格的な江戸時代の異性装研究。従来、日本の歴史学界はセクシュアル・マイノリティ的な存在に目を向けてこなかった傾向があるだけに画期的な著作。今後、さらなる異性装についての史料発掘が期待される。

佐々木掌子『トランスジェンダーの心理学―多様な性同一性の発達メカニズムと形成』(晃洋書房、2017年)は、臨床心理学の立場から性別移行とジェンダー・アイデンティティ(性同一性)の関係を、独自のスケールを用いて分析する。私のように数字に弱い者には歯ごたえがある内容だが、世界的な研究動向もしっかり把握していて得るものは大きい。また、これまで「性同一性障害」を論文名にすることが多かった著者が、書名を「トランスジェンダー」としたことも注目。「性同一性障害」に限定せずより広い範囲(たとえば「Xジェンダー」など)を包摂する概念として「トランスジェンダー」を選んだとのことだが、やはり時代の流れ(世界の潮流)を感じる。内分泌系の医学専門雑誌『ホルモンと臨床』(医学の世界社)が2017年秋に「内分泌科医が理解すべきトランスジェンダー」という特集を組んだのも、そうした流れだ。

その「性同一性障害」だが、2018年のWHO(世界保健機関)の疾患リストの改訂(ICD-11の施行)により、病名(疾患名)として完全に消えることがほぼ確定的となっている。同時に今まで性別の移行を望むことは精神疾患とされてきたが、その軛がようやく外れることになりそうだ(性別移行の脱精神疾患化)。

子どもの「性同一性障害」の第一人者である康純『性別に違和感がある子どもたちートランスジェンダー・SOGI・性の多様性』(合同出版、2017年)も、すでに「性同一性障害」を使っていない。「性同一性障害」を書名に掲げた学術書としては、エスノメソドロジーの手法で分析した鶴田幸恵『性同一性障害のエスノグラフィ―性現象の社会学』 (ハーベスト社 2009年)が最後になるかもしれない。

(5)その他

近年、「Xジェンダー」という言葉をしばしば聞くようになった。一見、英語のように思えるが、外国では通用しない和製英語で、gender queerに近い概念と言われていた。

LABELX編著『Xジェンダーって何? ―日本における多様な性のあり方』(緑風出版 2016年)は、初めてのXジェンダーの専論書。読んでみると、gender queerだけでなく、海外で言うgender-neutral(中性)、bi-gender(両性) A-gender(無性)、gender-fluid(不定性)、 Questioning(未確定)などを含み、内実はきわめて多様でとらえどころがない。

とらえどころがないのが「Xジェンダー」の特質という説もあるが、私は「こうあらねばならない」という規範性が強い「性同一性障害」概念から自分は外れていると感じている人たちが作りだした居場所だと考えている。世界でも稀なほど「性同一性障害」概念が広くかつ強く流布した日本で「Xジェンダー」概念が生まれた理由もそれで説明できる。

(6)LGBT

最後に、LGBT全体について。原ミナ汰・土肥いつき編著『にじ色の本棚 ―LGBTブックガイド』(三一書房、2016年)は、本稿では触れられなかった「古典」を数多く紹介している。ただ、紹介のレベルにばらつきがあるのが惜しまれる。

森山至貴『LGBTを読みとくークィア・スタディーズ入門』(ちくま新書 2017年3月)は、クィア・スタディーズの入門書。基礎的な理論から最近のLGBTの状況まで幅広く、そしてバランス良く論じていて、LGBTを学ぶのに最適・最新の書籍だと思う。ただ、Tの分野についてはやや感覚が古い気がする。日本のLGBTをめぐる状況の変化は早い。それを反映しながら改訂・増補をしていってほしい。

おわりに

1990年代の「クィア・スタディーズ」が挫折した後、2000年代の原野に1人立っているような寂々寥々たる状況を知る者にとっては、この数年のLGBT関連書籍の活況はまさに隔世の感がある。それでも、レズビアンやバイセクシュアルの研究は明らかに不足している。さらにはL・G・B・T以外のセクシュアリティ、たとえばAセクシュアル(無性愛)やパンセクシュアル(汎性愛)などはほとんど未開拓に近い。

私は非才に加えて研究者としてのスタートが遅く、日本におけるトランスジェンダー・スタディーズの細い道筋を切り拓くのが精一杯だった。今後、より才能に富んだ後進たちが豊かな学術研究の花を咲かせてくれることを心から期待している。

【対談】「変わるものと、かわらないもの。女装文化への語らい。」 [論文・講演アーカイブ]

8月11日(金・祝)

『女装と思想』第6号(テクノコスプレ研究会、2015年12月31日刊行)に「巻頭特別対談」として掲載されたロングインタビュー「変わるものと、かわらないもの。女装文化への語らい。」。

聞き手は、あしやまひろこさん。

【目次】

1.女装者と男。女装者と女。

2.女装世界の変遷と媒体。ネット以前の出会い。

3.性同一性障害と女装世界

4.男の存在しない女装世界の登場

5.口コミと草の根の時代への回想

6.女装と容姿

7.「場」の変化。変わらぬ根底。

8.女装とテクノロジー、発達障害

9.女装の力。変化と連続の文化。

----------------------------

対談「変わるものと、かわらないもの。女装文化への語らい。」

20-20E382B3E38394E383BC-c3a3b.jpg)

↑ 「ネオンが似合う女」になれた頃(1997年4月)。

『週刊Spa!』に掲載された写真。

聞き手:あしやまひろこ

語り手:三橋順子

↑ 対談時(2015年10月17日:下北沢)

1.女装者と男。女装者と女。

あしやま 女装者は男性が好きって誤解されがちなのですが、私もですが、三橋先生も女性がお好きでしたよね。

三橋 かなりの女好きです(断言)。ただね、90年代の六本木や新宿歌舞伎町を女装で歩いていると、男性が寄ってくるんですよ。最初は誘われても断っていたのですが、だんだん面倒になってくるし、自分がヘテロセクシュアル(異性愛)の男性に、女として見られ、誘われ、扱われることで、承認欲求が満たされるということがあって、そのうち場合によってはOKするようになりました。

私は性行為的には男性もOKで、男性とのプレイには性的な快感は十分にありました。請われるままにセックスフレンドとして長く関係をもった人もいましたが、心理的に惚れたことはありません。相手の男性も色恋を求めないさばけた人が多かったので、うまくいってたように思います。

あしやま 僕も共感します。相手ではなく、相手と接触している自分自身を見ているという。自分自身が女としての立場であるために、相手としての男を利用している。

三橋 自分を女にしてくれる道具のように男性を思っていましたね。私を女として扱い、女として気持良くしてくれる男が望ましい。それで、ホテルの部屋に大きな鏡があればなおいい。女として扱われる自分を鏡に映して自分で見たい、そういう欲望は強くありました。そこに相手の男が映る必要はないのです。そこらへん、ゲイの人たちとは感覚がかなり違うと思います。

あしやま その感覚はヘテロセクシャルな女装者にもかなりあると思います。男性相手にそういう感情を抱かなくとも、女として扱われたいと。

三橋 性的な関係が長く続いた相手が何人もいたのは、早い話、相手も気持ち良かったのだと思うのですね。

『性的なことば』(講談社現代新書)に書きましたが、ある経験豊富な男性に「あんたみたいな尻を、金の茶釜というんや。覚えとき」って教えられたことがありました。「金の茶釜」とは、おしりの名器のことです、女性の名器と同じで、相手にしか分からない、自分ではわからないのですけど、「フィット感が抜群だ」とよく言われました。

あしやま そのような体を作るための訓練は必要ではなかったのですか。

三橋 訓練はほとんどしてないです。かなり先天的なものだと思います。筋肉の質というか伸縮性がすごくあって、かつ丈夫。今にしてみると、ある種の才能なのだろうと思いますが、当時は、それほど自覚はなかったです。

で、繰り返しになりますが、本質的には男好きじゃないんですね。女装していても、寄ってくる女性もいます。しかも、けっこう「いい女」が。でも、相手の女性は私に男を求めてくるわけではないし、私も男性として接する気はない。レズビアン・ファンタジーなんですね。

何度もデートした女性とは、お互い好意を抱いていたわけですが、行為にうつれない。互いの手と手をずっと握りあっているだけ。後になって「どうしてあの時、押し倒してくれなかったの?」と言われましたが、それは、私も同じ気持ちで(笑)。レズビアン・ラブの経験がないから、お互いどういう手順を踏んだらいいのか分からなかったのです。

あしやま 女性として振舞っているわけですから、どう振る舞うかは難しいですよね。でも、三橋先生はすごいなとも思うところで、僕がそのようなシチュエーションにあったら男性として振る舞うだろうなと思います。

三橋 そう簡単には切り替われないし、そこで男になっちゃうのはなんか違うと思うのですよ。

歌舞伎町の「ジュネ」というお店でお手伝いホステスしていた頃、まだ「キャバクラ」なんていう言葉ができる前の話です。女性が接客する飲み屋は深夜営業できないわけですが、女装者が接客するお店は、法的には男性なので風営法の適用外で深夜営業ができるんです。

だから、六本木のクラブ・ホステスさんが、自分の店が終わった後に、タクシーに乗って飲みに来てくれます。でも、自分の店や、アフター(閉店後のお客さんとの付き合い)で飲んでるから、かなり酔っぱらっていて、会うなりいきなり「順子さ~ん」と抱きついてくる。危ないからしっかり抱き止めるわけですが、なにしろ六本木の高級クラブのナンバーワンクラスですから、胸も大きいし、腰のクビレもしっかりあって、すごい身体してるわけです。

そんな女性に密着されても、私は勃たない。もったいないなという気持ちと、自分が女というロール(役割)をちゃんとやっているんだという自己満足の両方がありました。

あしやま 自分はそういうシチュエーションはオイシイと思ってしまって。学生時代に他大学を交えた懇親コンパみたいなところで、女の子が可愛いでね、なんて言いながらハグをしてきたりしたときは嬉しかったりして。まあ、途中でそいつは男だからって止めが入るんですけれど。

三橋 女性が女装者を女性として認識しているから距離が近くなるんです。逆に女装者と男性とは対人距離が遠くなる。一般的に、男同士の距離は遠いですが、女性同士の距離は近いですね。

あしやま 女装しているとその基準になりますね。自分の女装を男性は遠巻きに見るんですが、女性はグイグイ寄ってきて。見た目は大きい感じがします。

三橋 女性の身体距離がすごく近いです。心理的には女同士という感覚であっても、もし体が反応してしまうと相手を裏切ることになる。女として近づいておきながら、男を出すというのは、とてもフェアーじゃない気がする。そういう可能性がある自分が嫌というか、恐怖感を抱いていましたね。

あしやま 僕は女性と女装者を描いた、例えば糸杉柾宏さんの作品を読むと、時には「生えている」女の子を求めている場合もあったりしないかなと思うこともあれば、男と前置きはしますが女装で仲良くなって男として……というのも良いのではないかという感覚もあって。好きな漫画に『ゆびさきミルクティー』というものがあるのですが、主人公は女装をしているけれども、色々と女性関係もあり彼女もいるというか、すごい都合がいい話だなとも思いますが。

三橋 私の世代にも、シメシメと思っていた人もいたかもしれませんけれど、私は嫌でした。だから、とても素敵な女性と共寝して、上半身はしっかり抱き合っていても、下半身は離すようにしていました。男相手の時は徹底的に女を演じ、女相手の時は男を出さないというのが、私の原則。

私が妻と良好な関係なのは、相手があまり私に男を求めてきていないからということがあるのかもしれません。女性との関係は精神的には深いわけですが、肉体的なものはほとんどなく、男性との関係は、その逆で、肉体的には深かったけど、精神的にはまったく浅いという感じでした。

あしやま トラニーチェイサーのような、女装が好きな人というのは何を求めてきていたのでしょうかね。

三橋 私は、ホステス倫理としてお店のお客さんとは寝ない主義だったので、一度もしたことはありません。お付き合いした男性は、全部、店の外の人です。だから、トラニーチェイサー的な人との付き合いは多くなくて、中には女装者が好きな男性もいましたが、長くお付き合いした方はそうではなかったですね。

声を掛けてくる男性には、自分が女装者であることを告げるわけですが、「自分はあなたみたいな女装の人は初めてだけど、それでもいいから付き合ってくれ」と言われたときは、うれしかったです。その男性、材木商の若旦那とはいちばん長く続きました。松本侑子さんの小説「女装夢変化」(『性遍歴』収録)のモデルになった出会いです。

あしやま 歌舞伎町は男性向けのキャバクラのようなイメージがありますが、当時は違うものもあったのでしょうか。

三橋 私が、男遊びが面白くてしかたがなかった時期は、九四年から九七年くらいですが、声を掛けられるのは、新宿では歌舞伎町エリアより、新宿駅周辺が多かったです。二丁目はゲイの世界ですから近づきません。六本木は、路上でも、ゲームセンターでも、酒場でもどこでもナンパされるという感じ。不思議なのは渋谷で、声を掛けられたことがほとんどなく、やっぱり性的な雰囲気が薄いのだと思います。

性的快楽に積極的な、濃い人が多かったから、その4年間で色々なことをやり尽くした感じがあって、その後は性的なものに執着しなくなりました。

あしやま 濃い人といえば、両性的なな……「生えてる」女の子こそ最高という人もいますよね。

三橋 『女装と日本人』にも書きましたが、乳房もペニスもどちらもある「娘」が大好き、ペニスのついた女の子を射精させるのが最高という男性もがいますよね。女装者は変態なって言われるけど、そっちの方がよっぽど変態じゃない、って言いたくなるような男性。

でも、そういう人が女装文化を裏から支えてきた部分があるわけで、江戸時代の陰間茶屋から現代のニューハーフや女装の飲み屋まで、そうした女装者大好きの男性が連綿と続いてきたんじゃないかと思います。性にも歌舞伎の女形にキャーキャー言っている人が途絶えることなく続いている。それが、日本文化の特質のひとつなんだと思います。

あしやま 自分自身は、バイセクシャルやパンセクシャルな女性とお付き合いした経験があって、女性同士だと入れるものもないし、みたいな話をされた事があって。

三橋 一種のレズビアン・ファンタジーを持っている女性はけっこういますよ。『女装と日本人』にも書いた通り、日本人の「曖昧な性」への嗜好は、近代化の中で上部構造は男女二元的に変わっても、ベーシックな部分では変わっていないというのが私の感覚ですね。

20-20E382B3E38394E383BC.jpg)

↑ 六本木で遊び始めた頃(1994年11月)

2.女装世界の変遷と媒体。ネット以前の出会い。

あしやま 自分自身が今こうして女装しているのは、コスプレを含めてインターネットとの関わりが深いのかなと。

三橋 インターネットの登場は、大きな転換点でした。普及は1997~98年ごろに若い男性から始まり、最後に到達したのが中年女性でした。たとえば着物趣味の女性のコミュニティの成立が2001年ごろです。女装世界は、男性の世界なのでインターネットの普及が早く、97年にはもういくつかのサイトが立ち上がっていました。

その前に90年代前半からパソコン通信が広まって、東京中心の「EON」、大阪中心の「スワンの夢」の東西二大ネットが成立していました。パソコン通信からインターネットへの転換がだいたい98年くらいです。

これは偶然なのですが、性同一性障害の概念が流布しはじめたのもその時期でした。そして、00年代になると、直接的な対人コミュニティで成立していた新宿の女装世界が衰えていき、『くいーん』『ひまわり』『ニューハーフ倶楽部』といった雑誌媒体も次々に廃刊になりました。雑誌媒体の衰退理由は、端的に言えば、インターネット上で無修正のシーメールポルノが簡単に見られるようになったからですね。

『くいーん』は「女装交際誌」を名乗っていたように雑誌が仲介する「文通」がメインだったわけですが、90年代半ばに、パソコン通信や、ポケベル、PHSが普及していくと、時代遅れになって衰退していきました。

私が遊んでいたのは、ちょうどポケベルからPHSの時代で、NTTの伝言ダイヤルの全盛期でした。伝言ダイヤルには「02134649(オニイサンヨロシク)」という女装系のボードがあって、パスワードは「1919(イクイク)」でした(笑)。どこに書いてあるわけでなく、コミュニティ内の口コミで広がっていましたね。

伝言ダイヤルですから、声を録音するわけですが、私は声が絶対の強みだったので、週末にセクシーボイスで伝言を入れておくと、一時間に五~六本というペースで掛かってきます。それを聞いてPHSや公衆電話からかけ直して、この人は大丈夫そうだなと判断すると、待ち合わせ場所と時間を決めて、実際に会うわけです。

あしやま 相手は女装者の場合もあったのですか。

三橋 女装者はほとんどありません。もっぱら相手は男性でした。ゲイ系の人は感性が合わないので避けて、女装者好きで、私を女性として見立ててくれる人とだけ会いました。いきなりホテルへということもありましたけど、いっしょに食事をして軽く飲んで、それから・・・という普通のデートが多かったです。

バブルの余韻が残っていた時代ですから、たとえばサラ金業界の幹部とのデートは、必ず「かに道楽」。すごい量の蟹を食べさせてもらってからラブホテルに行くのですが、セックスの方はからきし弱い方で、こんなに奢ってもらっているのに申し訳ないなぁ、という感じでした。

逆に、東京出張の度に赤坂や西新宿の高級ホテルに呼んでくれる関西の社長さんは、セックスがとても強い人で、まず大東京の夜景眺めながら窓辺で立ちバックで一回、ベッドでもう一回、一眠りして朝日の中でもう一回。相手は「じゃあ、またな」って感じで、そのまま仕事へ。

私が化粧を直して、キーを返しにフロントに行くと、フロントマンから「ご伝言です」と封筒を渡されて、中には1万円札3枚のお小遣いと朝食券なんてこともありました。3000円の朝食って、後にも先にも、その時だけです。まあ、良い時代って言えば、そうでしたね。

3.性同一性障害と女装世界

あしやま 九〇年代末の変化は媒体以外にもありましたか。

三橋 「性同一性障害」(GID)の概念の普及が大きかったですね。それまでは、女になりたいと思う人は、まずは女装やニューハーフの世界に足を踏み入れていたわけです。店が入口だったのです。ところが、メディアがGIDをしきりに報道するようになると、性別に違和感を持っている人は、病院を入口にしてしまうわけですね。そうなると、お店に新人が来なくなってしまう。

00年代前半のGID概念の広がりは、人材を奪われるという意味で女装業界にとって大打撃でした。それと、ほぼ同時にインターネットが普及するわけですが、今にして思うと「ジュネ」をはじめとして新宿のお店はネット対応が遅れていましたね。

あしやま 口コミで構築されていたコミュニティを敢えてネットに出すというのも違うということでしょうか。

三橋 そうですね。「ジュネ」のママは株取引をネットでやっていましたから、ネットができないわけではなかったけど、お店の宣伝をネットでやろうという発想はまったくなかったです。「女装なんて、わざわざ宣伝して広めるもんじゃない」という考え方でした。そんなこともあって、女装系のお店の最大の危機は00年代でした。

ですから06年から07年にかけて『女装と日本人』を書いた頃の私には、女装の世界がもう無くなってしまうという危機感が強くありました。ともかくこの世界のことを書き残しておこうという、ある種の遺言のようなつもりで、かなりの悲壮感をもって執筆しました。

ところが、原稿を出版社に入れた08年頃に、何か様子がおかしいと気づきはじめました。街頭で、見た目は女性同士だけど、片方は女装者らしいカップルを立て続けに目撃したことがきっかけでした。九七年に私が女性と同伴出勤したら、「女装者なのに、女性とデートするなんて変態!」だって言われましたから、10年の間になにかが大きく変わりつつあることに気づいたのです。

あしやま オネエ系タレントがメディアに登場することも増えましたし関係性が変わったのでしょうか。女装者はただの変態ではないという認識が広まったのでしょうか。

三橋 日本テレビの「おネエ★MANS!」は06年秋からです。関係性が変わってきた理由について思うのは、97年ごろに「性同一性障害」の概念が登場してから10年の間に、性別越境の病理化がどんどん浸透していき、病気としての性別移行という形態に、息苦しさを感じるようになった人が増えてきたのだと思います。

4.男の存在しない女装世界の登場

三橋 『女装と日本人』執筆以降の変化についてまとめた「変容する女装文化」という論文を2009年に『『コスプレする社会 -サブカルチャーの身体文化-』(せりか書房)という論集に発表しました。

そこでのポイントは関係性の変化です。それまで、女装することと男性と性的関係をもつことは表裏一体でした。私は男から店で声を掛けられても断る第一世代だったので、ずいぶんで「生意気だ」と言われましたけれど、そうした男性との関係性から女性との関係性に移行してきたことに注目したわけです。

あしやま 男と寝ることと表裏一体であった女装文化が、ここ最近変化してきたということですよね。

三橋 昔(90年代半ば頃)の女装者は男性からの誘いはまず拒否しなかったです。どれだけたくさんの男と寝たかが女装者の勲章という雰囲気がありましたからね。

あしやま 当時も居たと思うのですが、男と関係を持ちたくないという女装者はどのようにしていたのでしょうか。

三橋 そうした人たちが、最初に集団を成したのが「エリザベス会館」です。「エリザベス」ができたのが78年ですが、かなり初期の段階(1980年代初頭)で男性とのセクシャリティを切りました。

60~70年代が全盛だった女装秘密結社「富貴クラブ」では、男性が圧倒的な力を持っていたのとは対照的ですね、新宿で男を相手にしてきた女装者の中には、年をとってモテなくなって、「エリザベス」に「隠居」する人もいました。

若いころモテた中高年女装者には二パターンがあり、モテなくなった段階でいっさい男性との性的関係を断ち切って、例えば「エリザベス」へ隠居しちゃうようなプライドの高い人。もう一方は60、70歳になっても、なんとか男を捕まえようとあがく人。どちらも大先輩で、その姿を間近でみていました。

後者の方は、着物女装なんですけど、店に来る若い男性客の隣に座ると、男の手をとって(女性着物の脇の下に開いている)身八つ口に引き込んで、乳房に触らせるんです。でも、若い男性にしてみたら、老女のおっぱいなんて触りたくないわけで、トイレに行くふりをして、チーママや私のところに「席、変えてくれ」って苦情を言ってくる。業が深いというか、もう完全に悪あがきですよ。いろいろお世話になった先輩ですけど、正直「自分は、絶対にああはなりたくない」と思いましたね。

加齢は、女装者だれでも避けられないことですから、やはり歳をとったときの身の処し方は、店に迷惑をかけないように、ちゃんと考えるべきです。

あしやま 今の女装者は、必ずしも男性との関係性を前提としていなかったり、異性愛者も多いように感じますから、この場の文化は今にも影響を与えているようにも思います。

三橋 「プロパガンダ」は、もっと男性中心なのかなと思いながら行ったら、おじさんたちは隅で小さくなっていて全然勢いがない。元気よく女装者に声を掛けているのは女の子ばかりで、つくづく時代も変わったんだなと思いました。

あしやま 女の子も女装者に近づきたい欲が開放されたんでしょうかね。

5.口コミと草の根の時代への回想

あしやま 八〇年代ごろからそのように文化にも幅が出てきたわけですね。しかし、今の若い女装者はエリザベスに行くわけでもないですし、先ほどのお話にあったように媒体の変遷もありました。今は、よりポップな、もっとファッション感覚の女装が生まれたのかなと思うところがありまして。

三橋 おそらく同人誌の活動やコスプレ文化が影響して、新しい女装文化が誕生したのだと思います。「性同一性障害」的なものに嫌気のさした若い世代と、コスプレ系の感覚がマッチしたのではないでしょうか。

90年代にも、コスプレ系の女装者も居なくはなかったのすよ。コスプレ系女装は、新宿でも「エリザベス」でもなく、やはりキャンディ・ミルキィさん(現在キャンディ・H・ミルキィと改名)の雑誌『ひまわり』に集まっていましたね。キャンディさん自身がああだから、コスプレ系女装の人にとっては、とても居心地の良い場所だったと思います。

あしやま 僕よりも一世代上のコスプレ女装関係の人は、みなさん必ずキャンディさんのお名前を出されますよね。

三橋 「向日葵学園女子高等学校」という誌上企画があって、制服女装も『ひまわり』が中心でした。

『ひまわり』の創刊は87年で最初はキャンディさんの個人誌です。キャンディさんがメディアに登場して有名になるにつれて徐々に雑誌としての体裁が整って、93年に季刊になり、98年には隔月になり…。90年代半ばが、一番活気があったと思います。

ただし、当時もコスプレ女装に一定の需要はあったと思いますが、コミケも大規模でなく、そこで『ひまわり』を頒布ということもなかったわけで、キャンディさん自身があの格好でバイクで配達していたわけで、最後まで個人発行の同人誌という色彩が濃厚でした。

そういう意味では、現代のコスプレ女装に通じる淵源ではあると思いますが、やはり、相当の世代差があると思います。文化的に論じる場合、現代のコスプレ女装の隆盛とは、ある程度、切り分けた方がいいかもしれません。

現代のコスプレ女装には、いろいろな系統があると思います。コスプレから入る人、性同一性障害的なところから入ってくる人。そして、女装ができる場が昔よりずっと多様になっている。それは、とても良いことだと思います。

話がずれましたが、女装するという行為が男性との関係性から抜け出して、むしろ女性との関係性の比重が増していく、その転換の意味はすごく大きいと思います。

あしやま それが00年代の転換というわけですね。

三橋 女装者好きの女性は、いつ、どこから出現してきたのか、いわゆる腐女子的な世界からなのか、それとも違うのか、まだリサーチしていないのでわかりませんが、もともとそうした嗜好をもった女性は一定数いて、それが表に出やすくなったのだと思います。

やはり「場」の問題で、「プロパガンダ」みたいにそこに行けば女装者に会えるという場所があること、その情報に容易にアクセスできるようになったことが、何より大きいと思います。私たちの時代にはそれがまったくと言っていいほどなかった。稀にお店にくる女性は水商売や風俗産業の方がほとんどでした。

「場」の設定、そこへのアクセスという点で、90年代と00年代とでは根本的に違っていると思うのです。

あしやま 古代から日本人の中にあった根源的欲求のようなものが、アクセスできる手段と場所が設定されたことで、表出したという。

三橋 そうですね。『女装と日本人』に書いたように、日本人は男女を問わず、基本的に女装者が好きなのですよ。ただ、現実にはそこになかなかたどり着けなかった。新宿のゴールデン街に女装の店があるという話が、週刊誌やスポーツ新聞の隅っこに小さく載っている。情報っていってもその程度なんですね。

私の友人は、そういう記事を見て、ポケットに札束を入れて、ゴールデン街の店を一軒一軒、片端から飲み歩いて、10万円くらい飲んだところで、やっと店主から「ジュネ」の場所を教えてもらい、「ジュネ」にたどり着きました。おそらく他の店でも知っていたのでしょうが、教えてくれなかったのでしょうね。執念に加えて偶然、それに相当な根性とお金がないと、たどり着けない世界だったのです、女装の世界は。

6.女装と容姿

三橋 そうやって、やっと新宿女装世界にたどり着いても、ママから「あなたは(女装に)向いていないから止めなさい」なんて言われることもあります。傍から見ていてもむごい話だと思いますが、きれいになる素質に恵まれていない人が女装しても、辛いだけの世界なんですよね。

「エリザベス会館」は純粋アマチュアの世界なので、どんな容姿レベルでも「来るな」とは言いません。だから、10年通って、たくさんのお金を使っても、毎年開催される女装コンテストで、一度もノミネートされない人もいるわけです。逆に、入ってきてすぐに新人賞、翌年には準グランプリを獲って、店の「看板娘」に駆け上がっていく人もいます。私ですが(笑)。残酷と言えば残酷な世界なのですけど、それでも自分が我慢しさえすれば、そこにいられるわけです。

新宿の女装世界は酒場を拠点にした客商売ですからもっと露骨で、スタッフならお客が呼べる容姿かどうかがシビアに問われます。スタッフでない女装会員でも、とりあえずソファーに座って「枯れ木も山の賑わい」になるレベルならOKだけど、シビアな男性客に「お前、もっとどうにかしたらどうだ」なんて言われたら、ほんとうにどうしようもなくなってしまうわけですね。つまり、容姿的な適性で淘汰が起きるわけです。

一方、「性同一性障害」の場合は、お医者さんは「あなたはきれいにならないから、女になるのは止めなさい」とは絶対に言わない、言えないですから、診察・治療段階では容姿適性による淘汰は起きません。

あしやま コスプレの世界でも同じで、男女問わず見た目で判断されますよね。そして悪あがきではないのですが、パソコン上で写真を補正してなんとか、という人も多いわけです。実際会うと、誰?となる人も多くて。

三橋 コスプレ趣味であっても、美形とそうでない人とでは、周りに集まるカメラの数は明らかに違うでしょうし、更にいろいろ言われるわけでしょう。いくら写真で補正していても、いざ実際に会うと「写真とぜんぜん違う」という問題も出てきてしまうわけですよね。

あしやま 似合うかの問題はどうしようもなくて……。

三橋 「そんな醜い女装者は見たくない、勘弁してくれ」と思う権利も一般人にはあるわけです。そして、中にはそれを口に出しちゃう人もいる。少なくともなんでもアリかといえばそうではなく、容姿が問われてしまうわけです。

けれども、「性同一性障害」というレッテルを貼ると、医療福祉の問題になりますから、容姿をあれこれ言うことはできなくなる。「病気じゃあ、仕方がないだろう」ということです。そういう意味で「性同一性障害」という概念は「救い」であったわけです。

でも、そういう「性同一性障害」というレッテルを貼った「かわいそうな病気の人たち」が10年近くメディアに出ていたところに、病気ではないカワイイ女装者が「男の娘」というレッテルで出てくれば、メディアも一般の人の視線も一斉にそちらに行ってしまうのは仕方がないと思います。

「医療福祉」より「カワイイ」が受けるのが現実です。それを容姿主義、ルッキズム(lookism)だとの批判する人もいますけど、人間社会はおそらく有史以来ずっとルッキズムなんですね。良い悪いはともかく、現実にルッキズムがなくなるとは近未来的には思えません。

女装の世界は昔から完全にルッキズムで、ブサイクが生意気なこと言うと内容にかかわらずボコボコに批判される。美人は生意気を言っても許される。酷い世界と言えば酷い世界です。

「エリザベス会館」も新宿の女装世界も、見た目、容姿によって扱いが全然違うんですね。「人権」とか「平等」とかいう話とはまったく別の価値基準です。でもそういう「場」しかなかったんです。

そういう世界に身を置いて認められる、そしてその世界でのし上がるには、容姿を磨くしかないんです。ですから、女装と「性同一性障害」はまったく別の論理で成り立っているわけで、一緒にするのはもちろん、同列に論じるのも意味がありません。

女装の世界はルッキズムによる実力世界ですから、どれだけの人が淘汰されていったか、それこそ振り返れば死屍累々です。「性同一性障害」は医療福祉の世界ですから、淘汰が機能しちゃあいけないのです。少なくとも建前上は「かわいそうな病気の人たち」は皆、救われなければならない。

でも、この世界の現実は違う。だから「性同一性障害」の人たちもたいへんなのです。

今日は、ある自治体の主催の講座で「服装は自由である」というテーマで講演してきたのですが、それは論理的な話であって、現実は厳しいです。

あしやま 似つかわしいかどうかは大きな問題だと思っていまして、例えば僕が男姿でスカートを履いたら気持ちが悪いと思うんです。それはどうしようもないといいますか。

三橋 「気持ち悪い」と思う人に、「その感情を止めろ」と言うのは難しいし、実際にできませんよね。現実には、こちらが気持ち悪いと思われないようになるしかないのです。

20-20E382B3E38394E383BC-3bb97.jpg)

↑ 新宿歌舞伎町区役所通り「ジュネ」にて(1999年11月)

7.「場」の変化。変わらぬ根底。

三橋 飲み屋を拠点に成り立っている新宿の女装世界は、店自体が女装者と女装者を好む男性(女装者愛好男性)の出会いの場という要素があるわけですが、新宿の店育ちが一番で、次がエリザベス会館、一番下が上野などのハッテン映画館育ちという序列感覚がはっきりありました。

パソコン通信からネット掲示板時代の大スターで、一時期、フェミニズム系の活動の方にも評価されて、しきりに講演活動をされていた宮崎留美子先生という方がいらっしゃいます。ハッテン場育ちでも、上手に愛嬌を振り撒いて新宿で受け入れられる人もいるわけですけど、宮崎先生はそういうタイプじゃなく、弁が立つ分、反発も強かったわけです。

「最近、留美子って生意気な奴がいるようだけど、どこの出なの?」、「どこかのハッテン映画館の出らしいですよ」、「新宿の作法を教えてやるから、夜中の2時に花園神社の裏に呼び出しな」なんて話になったことがありました。留美子先生は終電車で帰るから、そんな時間にはもう新宿にいないのですけどね。

そんなエピソードが語るように新宿の女装世界は、よく言えば体育会系なんです。各店に古手の姐さんがいて、その世界に入るには、ママはもちろん、そうした姐さんたちにも挨拶しないといけない、悪く言えば、任侠世界的なノリがありました。

私は「エリザベス会館」から新宿に流れてきた新参者だったわけですが、新宿女装世界のドン(元締め)だった「ジュネ」の薫ママに仁義を切って、「ジュネ」のナンバーワン(若頭)の麻衣子姐さんと五分の杯を交わした客分ということになると、もう誰も文句を言えないんですね。

逆に留美子先生みたいなフリーの女装者が遊ぶのはけっこう難しい。意地悪そうな姐さんに「あんた、見ない顔ね、どこの娘?」みたいなことを言われて、いじめられかねない。でもそこで、ちゃんと挨拶して「あなた見込みがあるわね」という話になると、「ウチにいらっしゃいよ」ということで、店の支度部屋(着替えや化粧をしたり、仮眠したりする部屋)に所属することになる。そうなると「○○(店名)の〇〇子です」って名乗れて、女装コミュニティの他の店に飲みに行っても「あの子は〇〇の娘だから」ということで、飲み代が千円割引になるわけです。

あしやま お客さんがお店の更衣室で着替えるんですね。

三橋 店の中に更衣室があるところもありましたけど、「ジュネ」は店から十分程のマンションの一室が支度部屋でした。そこで着替える人が圧倒的に多くて、私みたいに家から女装して電車に乗って新宿に来る人は少なかったですね。

「ジュネ」の場合、そこで着替えたら一度は店に顔を出すのがルールで、その後はどこで遊んでも構いません。当時、月会費は1万5000円だったと思います。会員さんは店が忙しい時には接客を手伝ったりもしますが、「ジュネ」で飲んでる限り、いくら飲んでも飲み代はタダでした。フリーの女装者の料金は4000円なので、毎週末、店に来るなら会員になった方が安かったんです。

あしやま そういう世界に一度行ってみたいなと思います。

三橋 もうそういう世界はなくなっちゃったかな。もともと支度部屋は店に付属していたものだったのですが、ある時、大きなロッカールームを構えて、そちらをメインにして固定費を稼ぎ、店は遊び場という業態が現れました。それが「グッピー」&「アクトレス」で、「グッピー」が支度部屋機能、「アクトレス」がスナックでした。90年代末の最盛期には100人くらい会員がいましたね。

「ジュネ」のような、女装者と女装者が好きな男性が酒場で出会って仲良くなるという機能をもつ店は、67年に新宿の「花園五番街」に開店した「ふき」(後に「梢(こずえ)」に改称)が最初でした。「ジュネ」の閉店が03年ですから、一つのシステムが35年間機能したということです。35年続いたら立派なもので、GIDの影響もありましたが、店、さらにシステム自体の寿命もあったと思います。

女装文化のひとつの形態が終わったということですが、その後に残ったのが性別越境を病理化したGIDだけというのは、文化的にあまりにも貧しい。GIDは「医療福祉」であって「文化」じゃないですから。00年代前半には、もう日本の女装文化は終わりかなと思いましたが、00年代後半から新しい形お店が出てきました。

新宿では浜野さつきさんが「花園三番街」で「JAN JUNE」というお店をやっているし、湯島天神下(上野広小路)には井上魅夜さんが「化粧男子」(現在は閉店)を開店したり。魅夜ちゃんの店は、江戸時代に湯島天神界隈に栄えた陰間茶屋へのあこがれが詰まっていますね。

あしやま 井上さんは内心が女性の方を採るって言っていましたね。そういう方が生きられる場所を提供したいって。

三橋 魅夜ちゃんの店の子は、みんなすぐに女になっちゃうから長続きしないらしいです。「プロパガンダ」を始めたモカさんも女になりましたけど、今、30代くらいの人たちが、みなさんそれぞれ違う形でやりたいことをやっていて、それで女装文化がつながっていくと思っています。まったく同じ形態でやっても意味がないわけで、新宿の女装世界のシステムは35年も続いたわけですから、新しい形態にリニューアルしていくのは当然のことですよね。

女装者と女装者が好きな男性が酒場で出会って仲良くなるという、60年代に画期的で90年代まで機能したシステムが、新しい世紀になってその役目を終わったということです。でも、完全になくなったわけではなくて、お酒を飲みながら、女装者と重くない話をしたいみたい人には「JANE JUNE」に行けばいいわけです。

あしやま 今度行ってみたいと思います。

三橋 あなたは男姿で行ってもバレますよ。カウンターに座るなり、ママに「あなた女装するでしょう」って言われますよ。行きにくかったら初めは男姿で行って「今度は女装してきます」って言えば喜ばれます。

あしやま フレンドリーなのですね。より行ってみたい気持ちになりました。

三橋 『ユリイカ』の「男の娘」特集(2015年9月号)に載せた「トランスジェンダー文化の原理 ー双性のシャーマンの末裔たちへー」にも書いたのですが、性別越境への親和性は、ずっと日本人の感性や文化に組み込まれていて不変だろうと思います。ただ、それが表出する形態や商業システムは変わっていく。でも、トランスジェンダー的なものへの親和性という基本は変わらない。

欧米にはトランスジェンダー的なものと相いれない宗教的規範があるけれども、日本にはそうした宗教規範がない。それどころか、むしろ性別越境的存在にある種の神性を見、その魅力を賛美してきた歴史がある。そうした感覚は、現代にも生きています。人々が美輪明宏さんに感じるオーラなどがその典型です。

世代や時代によって形は変わるけれど、根本にある伝統、性別越境の文化への親和性は変わらない。

あしやま 三橋先生の目から見ても、00年代以降の、一見すると新しくみえる女装者たちも、根っこの部分では全く変わらないということですね。

三橋 「女をする」という根っこは同じですよ。社会環境やインターネットの普及のように媒体は大きく変化しているだけで、それはメディア論的に捉えるならば大変化かもしれませんが、文化として捉えるならば本質ではなく手段・手法の問題ですね。

そこらへんのことは「(講演録)『男の娘(おとこのこ)』なるもの―その今と昔・性別認識を考える―」(駒沢女子大学・日本文化研究所『日本文化研究』10号 2013年 http://zoku-tasogare-2.blog.so-net.ne.jp/2015-08-08)で語ってます。

8.女装とテクノロジー、発達障害

あしやま テクノロジーといえば、一つ気になることがありまして。女装者はパソコンもそうですが、電車や機械などが好きな人が多く感じます。

三橋 女装の世界は、パソコン通信でも、インターネットでも、時代時代で最先端のものをすぐに取り込んできました。女装系のパソコン通信は90年に東西ほぼ同時に始まり、95年頃には全盛期を迎えました。隣村であるゲイ世界と比べるとテクノロジーの取り入れが圧倒的に早かったです。

実際、パソコン関連の仕事をしている女装者は多かったです。その理由については、パソコン業界が急速に拡大しソフトウェア需要が一気に高まった勃興期には、技術者が不足したため、容姿に関係なく、能力で採用したからという説があります。それは部分的には正解かもしれません。

でも、どうもそれだけではないような気がします。女装者には、鉄道オタクや軍事(ミリタリ)オタクがけっこう多い。それにバイクオタクも。なぜなのだろうと、ずっと疑問に思っていましたが、最近になって有力な仮説が浮上してきました。それは発達障害との関連。

あしやま あはは(笑)。それは、くとの先生も言っていて。女装者と発達障害は相関しているんじゃないかって。

三橋 オタク世界の住人と発達障害とはけっこう重なるわけですが、それと同じなのではないかということです。根っこに発達障害があって、なにか特定の分野に著しく入れ込む傾向がある。それが、鉄道だったり、ミリタリだったり、バイクだったり、そして女装だったり……。一見、遠いように思えるけど、根っこは同じ。だから、それらがしばしば重なって現れるという仮説です。

実は、性同一性障害と発達障害との関連、性同一性障害の人で性別の移行が難しいケースでは発達障害との重複が疑われるということは、臨床系の精神科医はかなり早い時期から気づいていたようです、ただ、性同一性障害の当事者が嫌がるので、公の場でなかなか言いにくかった。

ところが、2014年6月に横浜で開催された日本精神神経学会シンポジウムで、岡山大学の松本洋輔先生(精神科)が「広汎性発達障害と gender dysphoria の合併をめぐる臨床的問題」という題で発達障害と性別違和が合併した症例を報告しました。おそらく、これが公の場で発達障害と性別違和の重なりを指摘した初めての報告だと思います。私もパネラーとしてその場にいたのですが、堰を切ったように、臨床系の精神科の先生が賛同して、一年も経たずに性同一性障害と発達障害とはかなり重なるという認識が一気に広がりました。

あしやま 女装の世界にもいずれ普及してきそうですね。

三橋 以前、日本近代思想史研究の大家で鉄道趣味の原武史先生が、鉄道趣味はなぜ男性に偏っているのかという問題提起をしていた時に、「先生、実は、鉄道趣味は女装者や性同一性障害の人にも多いんですよ」という話をしました。

原先生、最初は信じてくれなかったのですが、お調べになると『ひまわり』の「向日葵学園女子高等学校」に鉄道サークルがあって、車両や駅で撮った女装写真がたくさん並んでいる。それで、現象としては納得されて、二人で何故なのかを議論したのですけど、当時は納得できる結論に至らなかった。

でも、発達障害と性同一性障害との重複が見えてくると、鉄道趣味と女装もしくは性同一性障害の重なりも単なる趣味の問題、文化的な傾向ではなく、より根源的なもの、つまり共通の根源としての発達障害ということで、解釈ができると思います。私もそうですけど、あしやまさんも鉄道も女装も好きという話で、他人事じゃあないですよね。

あしやま そうですね。僕は生活に支障も無いですし、病気ではないのですが、大学の保健管理センターで受けた正確な心理検査の結果は、分野間での開きが相当ありましたね。

三橋 まあ、私もあしやまさんもその傾向はあると思います。この相関は完全に立証されているわけではないのですが、おそらくそうでしょう。有名な女装者で、とても注意力散漫な方がいたり、ともかく思い当たるところが多いのです。発達障害の傾向がある人が一つの事に集中するという意味では、学者、研究者向きかもしれませんね。

9.女装の力。変化と連続の文化。

三橋 学者といえば、先日のニコニコ学会βでお会いした、くとの先生もお元気そうですし、小林秀章さん(セーラー服おじさん)も国際的に大活躍ですごいですよね。

あしやま セーラー服おじさんのすごいところは、ヨーロッパでもアジアでも通じるところですよね。

三橋 ニコニコ学会βでも語ったことですが、異形のダブル・ジェンダーが最強である、という理論は世界共通なのかなと思います。お人形みたいに綺麗じゃなく、あの風体だからこそ許されているのかなと思いますね。

あしやま 工学で言う不気味の谷のような話で、谷に落ちるまえのピークじゃないかなと思うんですね。

三橋 『女装と日本人』の段階で双性(ダブル・ジェンダー)の人は神に近くなるという「双性原理」の話を書きました。その後、神は本来異形であるという仮説を立てました。日本には異形の神がたくさんいるわけです。それを合わせると、ダブル・ジェンダーでかつ異形の人が、いちばん神性が強いということになります。

今や「セーラー服おじさんに出会ってツーショットを撮ると幸せになれる」という都市伝説が流れているわけで、セーラー服おじさんは「幸せを運ぶ都市神」的存在になっています。「双性&異形=最強」という私の理論は、セーラー服おじさんによって証明されたことになります。

あしやま でも、それは妖怪みたいな女装やコスプレとは違うという。

三橋 妖怪は零落した神なので、最初から零落していては駄目なんですね。セーラー服おじさんには、何だかよく分からないけどパワーがある。あのパワーがセーラー服おじさんを双性&異形の都市神として成立させているわけで、それをもう少し考えてみたいと思ってます。

あしやま パワーといえば、女装一般においても見た目と同じで、それ以上のプラスアルファの価値が必要ではないかというのは、過去の本誌でも度々話題になりました。

三橋 若い女性と同じで、よほど超越した美しさを持っている人以外は、外見だけでは持たない。他の魅力が必要ですね。女装でも、お人形さんみたいな女装ではすぐに飽きられる。当たり前のことですけど、容姿的な美しさに加えてタレント、つまり才能や魅力が必要です。

たとえば、はるな愛さんは、とてもクレバーな頭の回転の早い方で、実業家としても成功されているわけで、そういう人でないと長続きはしないのです。プロはもちろん、アマチュア女装やコスプレイヤーでも同じではないかと思います。

あしやま 川本直は前回の本誌で、一度女装界は落ちるところまで落ちたものもあったから上に伸びるのではなんて仰っていましたが。

三橋 どんな世界にも、上があれば下もある。しょうもない人はたくさんいます。しょうもない、というのは容姿に限らず、人格的なものも含めての話ですが。逆に、綺麗な人は昔からいるわけです。「富貴クラブ」のトップクラスはさすがに綺麗ですよ。ただ、そういうレベルの人は数人しかいない。現代はそのレベルが沢山いるという違いですね。

あしやま タレントの話で言えば、普通の人、のような人は少ないようにも感じます。たまに、女装者は知的水準が高いなんて言う人がいますが、おそらく上澄みしか見ていなくて、平均すると普通になるのではと思います。これも今も昔も何も変わっていないと思います。大きく変わっているところもあるけれど、変わっていないと言えば全く変わっていない。

三橋 時代(世代)とともに変わった部分はあるけど、変わらない部分もある。端的に言えば、どの時代にも女装したい人がいて、そうした女装者を愛でる人がいる。そうした人たちが作ってきた女装文化は、日本においては前近代以来脈々と連なる伝統がある。女装(異性装)への強い親和性が日本文化の伝統の一部になっている。現代のコスプレ要素の強い女装も、そこから外れるものではないと思います。

変わらない部分も大事だし、変わっていく部分も大切。つまりは、松尾芭蕉が言った「不易と流行」だと思うのです。「不易を知らざれば基立ちがたく、流行を知らざれば風新たならず」「その本は一つなり」、つまり、不変の真理を知らなければ基礎が確立せず、変化を知らなければ新たな進展がない。両者の根本は一つである、ということです。

それが、「エリザベス会館」、新宿女装コミュニティ、そしてGIDの三つの世界を渡り歩いて、いろいろ見聞きし、今は若い女装の人たちの活動を観察している私の結論ですね。

あしやま 今の女装の世界は、昔から脈々と続いてきているけれど、多様な文化が花開いていると。今日はとても貴重なお話が聞けました、ありがとうございました。

三橋 こんな老人の昔話みたいなインタビューを載せて、コミケで売るわけでしょう。やっぱり続いているし、変化している。面白いですね。

↑ 対談風景(あしやまさんは風邪を引いていたため「B面」)

2015年10月17日 下北沢にて

『女装と思想』第6号(テクノコスプレ研究会、2015年12月31日刊行)に「巻頭特別対談」として掲載されたロングインタビュー「変わるものと、かわらないもの。女装文化への語らい。」。

聞き手は、あしやまひろこさん。

【目次】

1.女装者と男。女装者と女。

2.女装世界の変遷と媒体。ネット以前の出会い。

3.性同一性障害と女装世界

4.男の存在しない女装世界の登場

5.口コミと草の根の時代への回想

6.女装と容姿

7.「場」の変化。変わらぬ根底。

8.女装とテクノロジー、発達障害

9.女装の力。変化と連続の文化。

----------------------------

対談「変わるものと、かわらないもの。女装文化への語らい。」

20-20E382B3E38394E383BC-c3a3b.jpg)

↑ 「ネオンが似合う女」になれた頃(1997年4月)。

『週刊Spa!』に掲載された写真。

聞き手:あしやまひろこ

語り手:三橋順子

↑ 対談時(2015年10月17日:下北沢)

1.女装者と男。女装者と女。

あしやま 女装者は男性が好きって誤解されがちなのですが、私もですが、三橋先生も女性がお好きでしたよね。

三橋 かなりの女好きです(断言)。ただね、90年代の六本木や新宿歌舞伎町を女装で歩いていると、男性が寄ってくるんですよ。最初は誘われても断っていたのですが、だんだん面倒になってくるし、自分がヘテロセクシュアル(異性愛)の男性に、女として見られ、誘われ、扱われることで、承認欲求が満たされるということがあって、そのうち場合によってはOKするようになりました。

私は性行為的には男性もOKで、男性とのプレイには性的な快感は十分にありました。請われるままにセックスフレンドとして長く関係をもった人もいましたが、心理的に惚れたことはありません。相手の男性も色恋を求めないさばけた人が多かったので、うまくいってたように思います。

あしやま 僕も共感します。相手ではなく、相手と接触している自分自身を見ているという。自分自身が女としての立場であるために、相手としての男を利用している。

三橋 自分を女にしてくれる道具のように男性を思っていましたね。私を女として扱い、女として気持良くしてくれる男が望ましい。それで、ホテルの部屋に大きな鏡があればなおいい。女として扱われる自分を鏡に映して自分で見たい、そういう欲望は強くありました。そこに相手の男が映る必要はないのです。そこらへん、ゲイの人たちとは感覚がかなり違うと思います。

あしやま その感覚はヘテロセクシャルな女装者にもかなりあると思います。男性相手にそういう感情を抱かなくとも、女として扱われたいと。

三橋 性的な関係が長く続いた相手が何人もいたのは、早い話、相手も気持ち良かったのだと思うのですね。

『性的なことば』(講談社現代新書)に書きましたが、ある経験豊富な男性に「あんたみたいな尻を、金の茶釜というんや。覚えとき」って教えられたことがありました。「金の茶釜」とは、おしりの名器のことです、女性の名器と同じで、相手にしか分からない、自分ではわからないのですけど、「フィット感が抜群だ」とよく言われました。

あしやま そのような体を作るための訓練は必要ではなかったのですか。

三橋 訓練はほとんどしてないです。かなり先天的なものだと思います。筋肉の質というか伸縮性がすごくあって、かつ丈夫。今にしてみると、ある種の才能なのだろうと思いますが、当時は、それほど自覚はなかったです。

で、繰り返しになりますが、本質的には男好きじゃないんですね。女装していても、寄ってくる女性もいます。しかも、けっこう「いい女」が。でも、相手の女性は私に男を求めてくるわけではないし、私も男性として接する気はない。レズビアン・ファンタジーなんですね。

何度もデートした女性とは、お互い好意を抱いていたわけですが、行為にうつれない。互いの手と手をずっと握りあっているだけ。後になって「どうしてあの時、押し倒してくれなかったの?」と言われましたが、それは、私も同じ気持ちで(笑)。レズビアン・ラブの経験がないから、お互いどういう手順を踏んだらいいのか分からなかったのです。

あしやま 女性として振舞っているわけですから、どう振る舞うかは難しいですよね。でも、三橋先生はすごいなとも思うところで、僕がそのようなシチュエーションにあったら男性として振る舞うだろうなと思います。

三橋 そう簡単には切り替われないし、そこで男になっちゃうのはなんか違うと思うのですよ。

歌舞伎町の「ジュネ」というお店でお手伝いホステスしていた頃、まだ「キャバクラ」なんていう言葉ができる前の話です。女性が接客する飲み屋は深夜営業できないわけですが、女装者が接客するお店は、法的には男性なので風営法の適用外で深夜営業ができるんです。