2012年02月08日 石山寺縁起絵巻を読む(『源氏物語』の執筆事情) [石山寺縁起絵巻]

2012年02月08日 石山寺縁起絵巻を読む(『源氏物語』の執筆事情)

2月8日(水) 曇り 東京 9.9度 湿度 39%(15時)

8時20分、起床。

朝食は、アップルデニッシュとコーヒー。

シャワーを浴びて、髪にあんこを入れて頭頂部で結んでシュシュを巻く。

化粧と身支度。

黒地に白で抽象柄のロング・チュニック(長袖)、黒のブーツカットパンツ、厚手のストッキング、黒のショートブーツ、黒のトートバッグ。

ボア襟の黒のカシミアのポンチョを羽織る。

9時45分、家を出る。

途中、コンビニで講義資料のコピー。

10時半、自由が丘で講義。

『石山寺縁起絵巻』(近江・石山寺の由来と歴史を描いた鎌倉時代末期の絵巻物)の解読。

巻4の第1段、紫式部が石山寺で『源氏物語』執筆の着想を得た場面の絵解。

巻4はオリジナルではなく、室町時代の明応6年(1497)の補作。

↑ 石山寺観音堂の局からはるか遠く琵琶湖の湖水に映る月影を眺めて『源氏物語』の着想を得る紫式部。

↑ 絵は室町時代中期の大和絵の名手土佐光信。

巻4第1段の詞書には、「右少弁藤原為時の娘、上東門院(藤原彰子、一条天皇の中宮、藤原道長の長女)の女房であった紫式部が、大斎院選子内親王(村上天皇の皇女、一条天皇の叔母)に差し上げるために、女院から物語の創作を下命され、その成就を祈願するため石山寺に七日間参籠した。八月十五日の夜、湖水に映った月影を眺めているうちに心澄みわたり、物語の着想を得て、観音堂の内陣にあった大般若経の料紙に書き止めた」という話が載っている。

そして紫式部が参籠した場所が「源氏の間」として、式部が大般若経の料紙を借用したことの罪障懺悔のために奉納した大般若経が今(明応6年)に現存すると述べる。

さらに「紫式部・観音化身説」にまで言及する。

「源氏の間」は、現在でも石山寺の観音堂と礼堂の「合の間」の東端にあり、もっともらしく執筆中の紫式部の像が飾られている。

↑ 後ろにいるのは侍女?それとも娘(後の大弐三位)?

なので、紫式部がここ石山寺で『源氏物語』を執筆したと信じている人はけっこういる。

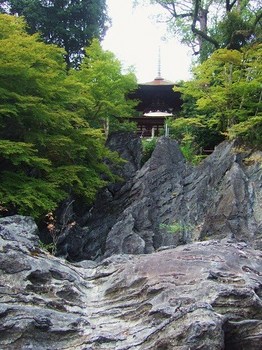

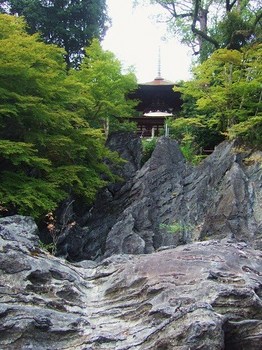

しかし、ここから見えるのは石山寺の寺名の起源になった珪灰石(石灰岩が高温で変成した珍しい岩石で、国の天然記念物)の露頭だけで、琵琶湖の湖面はもちろん瀬田川の流れすらまったく見えない。

観音堂のある面から二段上って多宝塔のある高台に出て、さらに北東に歩き、月見亭があるあたりまで行って、やっとはるかに琵琶湖の湖面を望むことができる。

紫式部が石山寺の観音堂に参籠し湖水を眺めて着想を得たという話は、いろいろ調べたところ『絵巻』の詞書が初見のようで、どうも石山寺関係者の創作のように思われる。

つまり、限りなく信じがたい。

ただし、前段の「大斎院選子内親王に差し上げるために、上東門院から物語の創作を下命され」という話には、先行する説話がある。

『古本説話集』(第9 伊勢大輔の歌の事)

いまは昔、紫式部、上東門院に歌読みいふ(優)のものにてさぶらふに、大斎院より春つ方、

「つれづれにさぶらふに、さりぬべき物語やさぶらふ」

とたづね申させ給ければ、御そうし(草子)どもとりいださせ給て、

「いづれをかまいらすべき」

など、えり(選り)いださせ給に、紫式部、

「みなめなれ(目馴れ)てさぶらふに、あたらしくつくりて、まいらせさせ給へかし」

と申しければ、

「さらばつくれかし」

とおほせられければ、源氏はつくりて、まいらせたりけるとぞ。

『古本説話集』の成立は平安時代の末期で、さらに大治年間(1126~31)とする説がある。

『絵巻』の詞書の前段は、この説話をもとに書かれているのは、まず間違いないだろう。

同様の説話は、藤原俊成の娘の執筆とされる『無名草子』(建久7~建仁2年=1196~1202頃の成立)にも見える。

繰り言のやうには侍れど、つきもせず、羨ましくめでたく侍るは、大斎院より上東門院(へ)、

「つれづれ慰みぬべき物語やさぶらふ」

と、尋ね参らせ給へりけるに、紫式部を召して、

「何をか参らすべき」

と仰せられければ、

「めづらしきものは何か侍るべき。新しく作りて参らせたまへかし」

と申しければ、

「作れ」

と仰せられけるを承りて、『源氏』を作りたりけるとこそ、いみじくめでたく侍れ。

大斎院選子内親王から中宮彰子へ「退屈を慰められるような物語はありませんか」と、尋ねてきたので、中宮は紫式部を召して「何を差し上げたらよいかしら」と問うた。式部は「珍しいものはございません。新しく作って差し上げなさいまし」と返事をした。そこで中宮が「ではお前が作りなさい」とおっしゃって、式部が承って『源氏物語』を作った、という話の流れは、まったく同じ。

紫式部による『源氏物語』執筆事情として、平安時代末期~鎌倉時代初期に広く流布していた話のようだ。

ところが、『無名草子』はこの話を紹介した後で、次のように言っている。

また、いまだ宮仕へもせで里に侍りける折、かかるもの(源氏物語)作り出でたりけるによりて、召し出でられて、それゆゑ紫式部といふ名はつけたり、とも申すは、いづれかまことにて侍らむ。

式部が、まだ宮仕えをする前、自分の里にいるときに『源氏物語』を執筆して、(それが評判になり、藤原道長から声がかかり、道長の娘の彰子の女房として)召し出され、そのために紫式部という名が付けられた、という話(と先の話は矛盾するじゃないですか、)どちらが本当なのかしら。

つまり、『源氏物語』執筆事情(時期)については、平安時代末期~鎌倉時代初期にすでに両説あったのだ。

『源氏物語』執筆の可能性がある時期の紫式部のライフステージを整理すると、次のようになる。

(1)藤原宣孝との結婚時代(長徳4~長保3年4月25日 998~1002年)

(2)宣孝に死別後、宮仕えまで(長保3年4月25日~寛弘2年12月29日 1002~1005年)

(3)中宮彰子付きの女房として出仕後(寛弘3年正月~5年 1006~1008年)

(1) の結婚生活の時期の執筆は執筆の動機という点でちょっとイメージしにくい。

執筆動機という点からしても「いまだ宮仕へもせで里に侍りける折」というのはおそらく(2)の時期を指しているのだろう。

(3) については、もう少し詰められる可能性がある。

『古本説話集』は『源氏物語』執筆の事情の後に、紫式部が伊勢大輔に興福寺から贈られて来た桜の取り入れ役を譲る話を載せている。

譲られた伊勢大輔は「いにしへの ならのみやこの やへさくら(八重桜) けふ(今日)ここのへ(九重=宮中)に にほひぬるかな」という名歌を詠むのだが、伊勢大輔の出仕時期から、それは寛弘4年(1007)3月のことだった。

つまり、その前に記されている大斎院からの要請は、寛弘3年(1006)の春のだった可能性が高い。

一方、執筆開始の下限は、寛弘5年(1008)11月1日の夜、左衛門督(従二位中納言)藤原公任が「このわたりに、わか紫やさぶらふ」と言いながら式部の局のあたりを徘徊していたことが『紫式部日記』に記されていて、すでに『源氏物語』(正確には「若紫」の巻の部分)が貴族社会で評判になっていたことがわかる。

また、同じ頃、中宮の御前では『源氏物語』の製本作業が行われており、式部が局に置いておいた草稿を道長が無断で持ち出すということが起こっている(『紫式部日記』)。

これらのことから、寛弘5年(1008)の秋には、現在に伝わる『源氏物語』の全部ではないにしろ、かなりの分量が執筆されていたと推測できる。

ということで、出仕後の執筆という説に立てば、『源氏物語』は寛弘3年春から5年秋(1006~1008)に書かれたことになる(注)。

しかし、それは現在の『源氏物語』のすべてではなく、その後も書き継がれていったのだろう。

また、その一部や原型になる物語は、式部が出仕する前の里居時代に書き始められていたかもしれない。

つまり、『無名草子』が語る里居時代執筆説と出仕後執筆説は、必ずしも矛盾せず、どちらも成り立つと思われる。

そんな話をする。

12時、終了。

(続く)

(注) 『源氏物語』の執筆区分については、諸説あるが私は武田宗俊『源氏物語の研究』(岩波書店、1954年)に従って次のように考えている。

(1)メイン・ストーリー(紫上系)

(1)「桐壺」、(5)「若紫」、(7)「紅葉賀」、(8)「花宴」、(9)「葵」、(10)「賢木」、(11)「花散里」、(12)「須磨」、(13)「明石」、(14)「澪標」、(17)「絵合」、(18)「松風」、(19)「薄雲」、(20)「朝顔」、(21)「少女」、(32)「梅枝」、(33)「藤裏葉」

寛弘3~5年に紫式部が執筆。

(2)サイド・ストーリー(外伝・玉蔓系)

(2)「帚木」、(3)「空蝉」、(4)「夕顔」、(6)「末摘花」、(15)「蓬生」、(16)「関屋」、(22)「玉鬘」、(23)「初音」、(24)「胡蝶」、(25)「螢」、(26)「常夏」、(27)「篝火」、(28)「野分」、(29)「行幸」、(30)「藤袴」、(31)「真木柱」

寛弘6年以降、紫式部が執筆?

(3)後日譚

(34)「若菜」~(41)「雲隠」

寛弘末年~長和2年に、紫式部が執筆か?

ただし、紫式部は長和3年(1014)に亡くなったと思われるので、そんなに執筆時間はない。

(4)続編

(42)「匂宮」、(43)「紅梅」、(44)「竹河」と「宇治十帖」

たぶん紫式部とは別人の執筆?

娘の大弐三位執筆説が室町時代からある(一条兼良『花鳥余情』など)。

「匂宮」「紅梅」「竹河」の3巻は、本編と「宇治十帖」の繋ぎで、最終段階の執筆?

2月8日(水) 曇り 東京 9.9度 湿度 39%(15時)

8時20分、起床。

朝食は、アップルデニッシュとコーヒー。

シャワーを浴びて、髪にあんこを入れて頭頂部で結んでシュシュを巻く。

化粧と身支度。

黒地に白で抽象柄のロング・チュニック(長袖)、黒のブーツカットパンツ、厚手のストッキング、黒のショートブーツ、黒のトートバッグ。

ボア襟の黒のカシミアのポンチョを羽織る。

9時45分、家を出る。

途中、コンビニで講義資料のコピー。

10時半、自由が丘で講義。

『石山寺縁起絵巻』(近江・石山寺の由来と歴史を描いた鎌倉時代末期の絵巻物)の解読。

巻4の第1段、紫式部が石山寺で『源氏物語』執筆の着想を得た場面の絵解。

巻4はオリジナルではなく、室町時代の明応6年(1497)の補作。

↑ 石山寺観音堂の局からはるか遠く琵琶湖の湖水に映る月影を眺めて『源氏物語』の着想を得る紫式部。

↑ 絵は室町時代中期の大和絵の名手土佐光信。

巻4第1段の詞書には、「右少弁藤原為時の娘、上東門院(藤原彰子、一条天皇の中宮、藤原道長の長女)の女房であった紫式部が、大斎院選子内親王(村上天皇の皇女、一条天皇の叔母)に差し上げるために、女院から物語の創作を下命され、その成就を祈願するため石山寺に七日間参籠した。八月十五日の夜、湖水に映った月影を眺めているうちに心澄みわたり、物語の着想を得て、観音堂の内陣にあった大般若経の料紙に書き止めた」という話が載っている。

そして紫式部が参籠した場所が「源氏の間」として、式部が大般若経の料紙を借用したことの罪障懺悔のために奉納した大般若経が今(明応6年)に現存すると述べる。

さらに「紫式部・観音化身説」にまで言及する。

「源氏の間」は、現在でも石山寺の観音堂と礼堂の「合の間」の東端にあり、もっともらしく執筆中の紫式部の像が飾られている。

↑ 後ろにいるのは侍女?それとも娘(後の大弐三位)?

なので、紫式部がここ石山寺で『源氏物語』を執筆したと信じている人はけっこういる。

しかし、ここから見えるのは石山寺の寺名の起源になった珪灰石(石灰岩が高温で変成した珍しい岩石で、国の天然記念物)の露頭だけで、琵琶湖の湖面はもちろん瀬田川の流れすらまったく見えない。

観音堂のある面から二段上って多宝塔のある高台に出て、さらに北東に歩き、月見亭があるあたりまで行って、やっとはるかに琵琶湖の湖面を望むことができる。

紫式部が石山寺の観音堂に参籠し湖水を眺めて着想を得たという話は、いろいろ調べたところ『絵巻』の詞書が初見のようで、どうも石山寺関係者の創作のように思われる。

つまり、限りなく信じがたい。

ただし、前段の「大斎院選子内親王に差し上げるために、上東門院から物語の創作を下命され」という話には、先行する説話がある。

『古本説話集』(第9 伊勢大輔の歌の事)

いまは昔、紫式部、上東門院に歌読みいふ(優)のものにてさぶらふに、大斎院より春つ方、

「つれづれにさぶらふに、さりぬべき物語やさぶらふ」

とたづね申させ給ければ、御そうし(草子)どもとりいださせ給て、

「いづれをかまいらすべき」

など、えり(選り)いださせ給に、紫式部、

「みなめなれ(目馴れ)てさぶらふに、あたらしくつくりて、まいらせさせ給へかし」

と申しければ、

「さらばつくれかし」

とおほせられければ、源氏はつくりて、まいらせたりけるとぞ。

『古本説話集』の成立は平安時代の末期で、さらに大治年間(1126~31)とする説がある。

『絵巻』の詞書の前段は、この説話をもとに書かれているのは、まず間違いないだろう。

同様の説話は、藤原俊成の娘の執筆とされる『無名草子』(建久7~建仁2年=1196~1202頃の成立)にも見える。

繰り言のやうには侍れど、つきもせず、羨ましくめでたく侍るは、大斎院より上東門院(へ)、

「つれづれ慰みぬべき物語やさぶらふ」

と、尋ね参らせ給へりけるに、紫式部を召して、

「何をか参らすべき」

と仰せられければ、

「めづらしきものは何か侍るべき。新しく作りて参らせたまへかし」

と申しければ、

「作れ」

と仰せられけるを承りて、『源氏』を作りたりけるとこそ、いみじくめでたく侍れ。

大斎院選子内親王から中宮彰子へ「退屈を慰められるような物語はありませんか」と、尋ねてきたので、中宮は紫式部を召して「何を差し上げたらよいかしら」と問うた。式部は「珍しいものはございません。新しく作って差し上げなさいまし」と返事をした。そこで中宮が「ではお前が作りなさい」とおっしゃって、式部が承って『源氏物語』を作った、という話の流れは、まったく同じ。

紫式部による『源氏物語』執筆事情として、平安時代末期~鎌倉時代初期に広く流布していた話のようだ。

ところが、『無名草子』はこの話を紹介した後で、次のように言っている。

また、いまだ宮仕へもせで里に侍りける折、かかるもの(源氏物語)作り出でたりけるによりて、召し出でられて、それゆゑ紫式部といふ名はつけたり、とも申すは、いづれかまことにて侍らむ。

式部が、まだ宮仕えをする前、自分の里にいるときに『源氏物語』を執筆して、(それが評判になり、藤原道長から声がかかり、道長の娘の彰子の女房として)召し出され、そのために紫式部という名が付けられた、という話(と先の話は矛盾するじゃないですか、)どちらが本当なのかしら。

つまり、『源氏物語』執筆事情(時期)については、平安時代末期~鎌倉時代初期にすでに両説あったのだ。

『源氏物語』執筆の可能性がある時期の紫式部のライフステージを整理すると、次のようになる。

(1)藤原宣孝との結婚時代(長徳4~長保3年4月25日 998~1002年)

(2)宣孝に死別後、宮仕えまで(長保3年4月25日~寛弘2年12月29日 1002~1005年)

(3)中宮彰子付きの女房として出仕後(寛弘3年正月~5年 1006~1008年)

(1) の結婚生活の時期の執筆は執筆の動機という点でちょっとイメージしにくい。

執筆動機という点からしても「いまだ宮仕へもせで里に侍りける折」というのはおそらく(2)の時期を指しているのだろう。

(3) については、もう少し詰められる可能性がある。

『古本説話集』は『源氏物語』執筆の事情の後に、紫式部が伊勢大輔に興福寺から贈られて来た桜の取り入れ役を譲る話を載せている。

譲られた伊勢大輔は「いにしへの ならのみやこの やへさくら(八重桜) けふ(今日)ここのへ(九重=宮中)に にほひぬるかな」という名歌を詠むのだが、伊勢大輔の出仕時期から、それは寛弘4年(1007)3月のことだった。

つまり、その前に記されている大斎院からの要請は、寛弘3年(1006)の春のだった可能性が高い。

一方、執筆開始の下限は、寛弘5年(1008)11月1日の夜、左衛門督(従二位中納言)藤原公任が「このわたりに、わか紫やさぶらふ」と言いながら式部の局のあたりを徘徊していたことが『紫式部日記』に記されていて、すでに『源氏物語』(正確には「若紫」の巻の部分)が貴族社会で評判になっていたことがわかる。

また、同じ頃、中宮の御前では『源氏物語』の製本作業が行われており、式部が局に置いておいた草稿を道長が無断で持ち出すということが起こっている(『紫式部日記』)。

これらのことから、寛弘5年(1008)の秋には、現在に伝わる『源氏物語』の全部ではないにしろ、かなりの分量が執筆されていたと推測できる。

ということで、出仕後の執筆という説に立てば、『源氏物語』は寛弘3年春から5年秋(1006~1008)に書かれたことになる(注)。

しかし、それは現在の『源氏物語』のすべてではなく、その後も書き継がれていったのだろう。

また、その一部や原型になる物語は、式部が出仕する前の里居時代に書き始められていたかもしれない。

つまり、『無名草子』が語る里居時代執筆説と出仕後執筆説は、必ずしも矛盾せず、どちらも成り立つと思われる。

そんな話をする。

12時、終了。

(続く)

(注) 『源氏物語』の執筆区分については、諸説あるが私は武田宗俊『源氏物語の研究』(岩波書店、1954年)に従って次のように考えている。

(1)メイン・ストーリー(紫上系)

(1)「桐壺」、(5)「若紫」、(7)「紅葉賀」、(8)「花宴」、(9)「葵」、(10)「賢木」、(11)「花散里」、(12)「須磨」、(13)「明石」、(14)「澪標」、(17)「絵合」、(18)「松風」、(19)「薄雲」、(20)「朝顔」、(21)「少女」、(32)「梅枝」、(33)「藤裏葉」

寛弘3~5年に紫式部が執筆。

(2)サイド・ストーリー(外伝・玉蔓系)

(2)「帚木」、(3)「空蝉」、(4)「夕顔」、(6)「末摘花」、(15)「蓬生」、(16)「関屋」、(22)「玉鬘」、(23)「初音」、(24)「胡蝶」、(25)「螢」、(26)「常夏」、(27)「篝火」、(28)「野分」、(29)「行幸」、(30)「藤袴」、(31)「真木柱」

寛弘6年以降、紫式部が執筆?

(3)後日譚

(34)「若菜」~(41)「雲隠」

寛弘末年~長和2年に、紫式部が執筆か?

ただし、紫式部は長和3年(1014)に亡くなったと思われるので、そんなに執筆時間はない。

(4)続編

(42)「匂宮」、(43)「紅梅」、(44)「竹河」と「宇治十帖」

たぶん紫式部とは別人の執筆?

娘の大弐三位執筆説が室町時代からある(一条兼良『花鳥余情』など)。

「匂宮」「紅梅」「竹河」の3巻は、本編と「宇治十帖」の繋ぎで、最終段階の執筆?

2013-02-14 17:35

nice!(0)

コメント(0)

トラックバック(0)

コメント 0